I Lituani... Romani

ovvero: la Valacchia Baltica

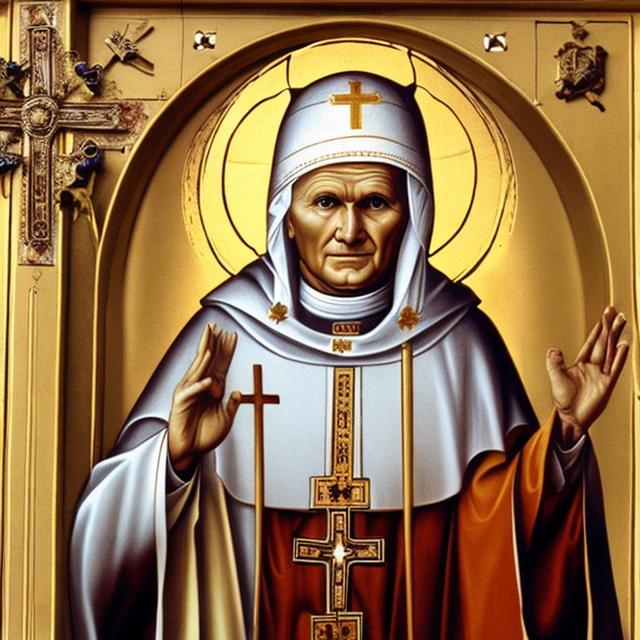

Bandiera della Valacchia Baltica

.

Secondo una leggenda diffusa nei secoli passati, il popolo lituano sarebbe disceso dagli antichi romani. Non ci sono elementi storici e scientifici a sostegno di tale tesi, ma al contrario si pensa che tale tesi sia nata solo perché l'aristocrazia lituana ammirava profondamente la cultura italiana e intendeva "nobilitare" le proprie origini rispetto a quelle polacca e russa. Ma se i lituani avessero avuto davvero radici romane?

Ia

ipotesi:

Mettiamo il caso che durante un periodo di espansione imperiale in Europa

centrale (al tempo delle guerre marcomanniche, ad esempio) qualche legione fosse

riuscita ad avventurarsi nel bacino della Vistola e a stabilire contatti con le

popolazioni baltiche. Alcuni mercanti romani avrebbero potuto stabilirsi in quei

paesi e in seguito, dopo che le crisi romane avevano costretto l'Impero ad

arretrare il suo limes, i loro discendenti avrebbero potuto continuare a

latinizzare la popolazione locale in modo indipendente da Roma. I lituani, un

po' come i romeni, sarebbero rimasti un'isola di lingua latina (almeno parzialmente

tale) in mezzo ai popoli circostanti.

Nel periodo di grande espansione dello stato lituano (XIII-XVI secolo) i suoi

condottieri avrebbero combattuto ispirandosi ai grandi generali romani e magari

si sarebbero fatti promotori di un progetto di restaurazione dell'Impero Romano.

Uno Jagellone di nome Cesare o Augusto, accumulato nelle sue mani un notevole

gruppo di regni (Polonia, Boemia, Ungheria...) avrebbe potuto contestare la

legittimità del titolo imperiale "occidentale"?

IIa

ipotesi:

Mettiamo che i latini e gli altri italici appartenenti allo stesso ceppo

fossero originari dell'area baltica. Gli studiosi del XVIII e XIX secolo,

basandosi sull'archeologia e sulla linguistica, potrebbero aver scoperto che con

alta probabilità i latini non erano altro che lituani, e che le apparenti

differenze tra le due popolazioni sono spiegabili semplicemente col fatto che

quelli giunti nell'attuale Italia avevano arricchito la loro cultura grazie al

contatto con altri popoli come etruschi, greci e punici. Come sarebbero cambiati

i rapporti tra l'Italia e i paesi dell'Europa orientale sapendo di questo

ancestrale legame con i lituani?

IIIa

ipotesi

Variante delle precedenti, con gli eventi del 1918-1921 che vanno

diversamente, determinando una situazione in cui la Lituania indipendente non

esiste perché è stata annessa alla Polonia oppure alla repubblica sovietica "lituano-bielorussa".

E se una buona metà dei lituani, per sfuggire alla prospettiva dell'oppressione

e dell'etnocidio, avesse deciso di fuggire e rifugiarsi in Italia? Che impatto

avrebbe potuto avere l'arrivo di centinaia di migliaia di lituani in anni così

delicati per la storia italiana? E, superata questa fase, quali "italiani

famosi" di origini lituane avremmo potuto conoscere?

.

Gli replica Dario Carcano:

Procedo con quello che

secondo me è lo scenario più conservativo, ma anche secondo me più probabile,

per avere una Lituania "romana" (ossia di lingua romanza e di religione

cattolica).

Un gruppo di monaci cattolici provenienti dall'Italia nel V secolo sbarca in

quella che oggi è la Lituania, sperando che convertire le popolazioni del

Baltico sia più semplice che convertire le popolazioni germaniche; nonostante le

difficoltà iniziali, la predicazione dei monaci attecchisce, e le tribù lituane

iniziano una dopo l'altra a convertirsi alla nuova fede.

Una conversione dei baltici in un epoca così precoce avrebbe un importante

effetto sul piano linguistico: storicamente le lingue baltiche sono diventate

lingue scritte molto tardi, le prime attestazioni scritte risalgono al XIV

secolo; una conversione dei lituani al cattolicesimo nel V secolo vorrebbe dire

che il lituano, trovandosi di fronte una lingua non solo scritta, ma anche molto

più prestigiosa perché associata alla nuova fede cristiana, sarebbe spazzato via

assieme al paganesimo.

Ciò vorrebbe dire che la diffusione di una lingua romanza del Baltico

coinciderebbe con la diffusione della religione cattolica romana: dove i baltici

si convertono, le lingue baltiche spariscono e sono sostituite dal latino, dove

invece resistono i culti pagani resiste anche la lingua baltica.

Immaginando che il cattolicesimo, e quindi anche il latino, si diffondano grosso

modo entro i confini della moderna Lituania, cosa cambierebbe?

Innanzitutto è probabile che non si parlerebbe di Lituania, che è un termine

della lingua baltica, ma piuttosto di Valacchia Baltica o Settentrionale, perché

gli slavi userebbero il termine "vlach" per riferirsi anche ai baltici

convertiti al cattolicesimo e latinizzati, oltre che ai rumeni e alle altre

popolazioni romanze dei Balcani.

Un effetto più importante sarebbe che probabilmente non ci saranno le Crociate

del Nord contro i baltici pagani: se la guerra contro i pagani sarà condotta

dalla Valacchia Baltica (come del resto è probabile), la cristianizzazione del

Baltico avverrà con secoli di anticipo, e non ci sarà bisogno che nel Baltico

arrivino i cavalieri portaspada e - soprattutto - i teutonici. Quindi niente

Deutschordenstaat (e niente Prussia, con tutte le conseguenze che ne derivano

sulla storia della Germania) e niente battaglia del lago ghiacciato tra

Aleksandr Nevskij e i cavalieri teutonici (e quindi anche la storia della Russia

potrebbe essere diversa).

In terzo luogo, probabilmente la Valacchia Baltica oggi sarebbe molto più grande

della Lituania, perché potrebbe includere Prussia Orientale, Lituania, Lettonia

ed Estonia, riunite in un unico stato di lingua romanza e religione cattolica.

.

Alessio riprende il filo del discorso:

Non avevo considerato la questione dell'Ordine Teutonico. A questo punto i cavalieri teutonici potrebbero dedicarsi a nuovi tentativi di crociate nel Levante oppure partecipare alla Reconquista spagnola. Nel primo caso, il loro ruolo storico potrebbe risultare ridimensionato (magari solo un effimero prolungamento dell'esistenza del Regno di Gerusalemme prima del definitivo trionfo musulmano). Nel secondo, potrebbero contribuire a velocizzare la liquidazione dei mori e chissà, magari l'Ordine potrebbe avere anche un ruolo nella scoperta dell'America e nella colonizzazione del Nuovo Mondo.

Per quanto riguarda la storia della Germania, non saprei dire molto sulle dinamiche storiche da rivedere alla luce di una maggiore debolezza degli Hohenzollern, forse però potremmo considerare che la Svezia e la Polonia-Valacchia avrebbero avuto più chances di restare tra le potenze europee principali. A proposito, mi spingo anche ad azzardare che i valacchi, a differenza dei cavalieri teutonici, la battaglia del lago ghiacciato l'avrebbero magari vinta, determinando la conquista di Novgorod e maggiori prospettive di penetrazione in area russa. Non penso che i valacchi avrebbero conquistato Mosca e formato quindi una grande Russia "latina", ma forse le parti più settentrionali (Carelia, Novgorod) e occidentali (Bielorussia) sarebbero state parte del regno valacco prima e valacco-polacco poi.

Provando a tirare le somme, senza il Regno di Prussia e con una Russia meno estesa e forte (tra l'altro è possibile che i russi non avrebbero avuto accesso al Baltico e non avrebbero costruito Pietrogrado/Leningrado/San Pietroburgo) possiamo pensare che le spartizioni della Polonia-Valacchia non ci sarebbero state. Resta comunque da valutare l'impatto che la Polonia-Valacchia avrebbe potuto avere sulle grandi guerre combattute come la Guerra dei Trent'Anni, la Guerra di Successione Spagnola e quella Austriaca.

.

E Dario replica:

Personalmente penso che l'Ordine Teutonico, senza le Crociate del Nord e l'Ordenstaat, avrebbe visto uno sviluppo simile a quello degli ospitalieri, e quindi sarebbe rimasto attivo in Terrasanta, per poi impiantarsi su qualche isola del Mediterraneo Orientale sarà poi espugnata dagli ottomani.

Invece sulla Germania, senza la Prussia non si formerà mai un polo brandeburghese-protestante capace di strappare la guida delle nazioni tedesche al polo austriaco-cattolico guidato dagli Asburgo. Quindi l'Austria e gli Asburgo manterranno il loro ruolo egemone in Germania, e gli stati tedeschi protestanti guarderanno alla Svezia quando avranno bisogno di protezione; tuttavia la Svezia dovrà fare i conti anche con la Polonia-Valacchia, che sarà molto più forte della Polonia-Lituania della nostra TL. Di conseguenza, viene da sé che gli Asburgo e la Polonia-Valacchia in questa TL svilupperanno una forte alleanza in funzione anti-svedese, alleanza che magari - dopo molti matrimoni tra le case regnanti di Polonia e Austria - potrebbe portare un Asburgo sul trono polacco-valacco, unendo sotto un'unica corona Sacro Romano Impero, Polonia e Valacchia.

.

Invece William Riker propone:

IVa

ipotesi

C'è Druso al posto di Tiberio sul trono imperiale, la disfatta di

Teutoburgo viene evitata oppure si sfrutta meglio la vittoria di Idistaviso,

prosegue l'espansione romana verso il cuore dell'Europa, la Britannia e i Parti

vengono totalmente ignorati, e si arriva ad una Provincia Romana di Suebia lungo

il Mar Suebico (il Mar Baltico). I Romani controllano il commercio dell'ambra,

la esportano in Estremo Oriente, evitano il collasso economico e l'Impero

sopravvive. I Lituani (Suebi, a questo punto) sono completamente romanizzati e

poi cattolicizzati, e rappresenteranno il bastione contro le invasioni

dell'Impero Romano (Seconda Repubblica Romana dal 1789 d.C./2542 aUc, Secondo

Impero Romano dal 1804 d.C./2557 aUc, Terza Repubblica Romana dal 1815 d.C./2568

aUc, Terzo Impero Romano dal 1852 d.C./2605 aUc, Quarta Repubblica Romana dal 1871 d.C./2624 aUc ad oggi) da parte di Unni, Mongoli e Russi (forse la Rus assorbirà la Pars

Orientis e sposterà la capitale a Costantinopoli/Kostantingrad).

.

Ed ecco il dotto parere in merito di Bhrghowidhon:

Questa ucronia ha già quattro versioni (“ipotesi”), tutte e quattro diverse dalle almeno quattro varianti della Leggenda dei Palemonidi (o Polemonidi) da cui trae spunto (a seconda dell’epoca e della provenienza: cinquecento famiglie nobili romane con Polemone II. del Ponto al tempo di Nerone nel I. sec. d.C. o da Aquileia al tempo di Attila nel V. sec. d.C., altrimenti nel X. sec., dalla Repubblica di Venezia o dai Colonna). Fra la prima e la seconda variante si collocano la I. (al tempo delle Guerre Marcomanniche, fine del II. sec. d.C.) e la IV. ipotesi (al tempo delle Guerre Germaniche della prima metà del I. sec. d.C.).

La seconda ipotesi è forse troppo remota: se teniamo conto che la differenziazioen fra Celti e Liguri da un lato e Venetici, Italici e Latini dall’altro è avvenuta nelle sedi storiche, l’ipotetica popolazione baltica da cui avrebbero avuto origine i Latini risulterebbe più diversa che i Celti da questi ultimi, per cui in pratica la differenza sarebbe quasi come quella attuale fra Neolatini e Lituani, dunque l’ucronia sarebbe pressoché indistinguibile dalla Storia reale (e in effetti è stato davvero ipotizzato uno speciale rapporto fra Balti e Latino-Italici). In modo complementare, è probabile che i Piceni Settentrionali (quelli delle Stele di Novilara) fossero Balti Orientali (particolarmente prossimi ai Lituani), eppure non ne è rimasta alcuna differenza (anche a causa del ripopolamento dell’area in epoca repubblicana) rispetto a tutti i Neolatini circostanti.

La terza ipotesi è la più distante di tutte e ha poco in comune con le altre, dato che il Punto di Divergenza si colloca nel 1918 o poco dopo e quindi investe solo il XX. secolo (dopodiché, a un secolo di distanza e senza una continuità di distinzione linguistica – in quanto poco verosimile – o almeno religiosa, l’elemento lituano in Italia risulterebbe con ogni verosimiglianza del tutto riassorbito, a parte forse circa una metà dei cognomi); presumibilmente, potrebbe comportare un maggior sostegno elettorale a partiti e idee di orientamento antirusso e/o antisovietico...

La quarta ipotesi, di fatto, annulla sia i Lituani come lingua (così come la prima ipotesi, che in pratica pone una sorta di Romanìa sul Baltica) sia la differenza rispetto ad altre parti della Romània, sfociando o nella persistenza di un Impero Romano (d’Occidente?) – eventualmente senza la facciata atlantica, che senza i Federati germanici secederebbe dall’Impero ricostituendosi in Repubbliche celtiche o vasconiche – oppure in varie Nazioni neolatine fra le quali la “Svevia” non sarebbe più romana di quanto lo siano state nella Storia reale la Spagna o la Francia.

Nella prima ipotesi, come espressamente indicato, la Lituania rappresenterebbe un caso simile alla Romanìa (e quindi implicherebbe sei secoli di città latinofone sul Baltico come quelle sul Basso Danubio, oltre a un Regno Romano-“Barbarico” come i Bulgari del Danubio per portare a compimento la Romanizzazione), ma paradossalmente non sembra alterare le genealogie reali, per esempio degli Jagielloni, che quindi riproporrebbero le vicende dinastiche della Storia reale (con tutte le relative varianti). Casomai, potrebbe essere più pronunciata la tendenza a una (ri)unificazione col resto dell’Impero (quindi anzitutto col Sacro Romano Impero).

La Leggenda dei Palemonidi/Polemonidi, invece, in quanto parte da sole cinquecento famiglie, si vincola a uno dei due esiti, fra la Storia reale così com’è (per la quale in effetti è stata pensata) – dato che, quanto più antica fosse la migrazione, tanto maggiore sarebbe l’assimilazione presso la maggioranza locale lituana – e un modello “ashkenazitico” nel quale gli Immigrati mantengono la propria lingua e molte tradizioni, ma al prezzo di non influire sul resto della Storia e della Cultura dei Lituani.

.

La palla torna all'ideatore di questa ucronia:

Ho provato a immaginare una

successione dei sovrani di Valacchia un po' sul modello degli Imperatori Romani

di Britannia.

Ho scelto come nome "Valacchia" seguendo il suggerimento di

Dario, anche se non ne sono così

sicuro perché in questo scenario, a causa dell'espansione precoce della

Valacchia gli slavi occidentali ne vengono assimilati, quindi lingue come il

polacco ed il ceco si perdono nel nulla. A proposito, che cosa è la Valacchia

che esce fuori da questa storia? Un paese che parte dall'area dell'attuale

Lituania e che si estende a una buona parte dell'Europa Nordorientale. Si

espande prima di tutto verso ovest e verso sud (perché i suoi sovrani si sentono

romani e vogliono chiudere lo spazio che li separa dall'Impero) ma poi

inevitabilmente anche verso nord e verso est come la Polonia-Lituania storica.

Poiché la storia di questo paese comincia molto presto (VII secolo) la presenza

della Valacchia e le sue strategie politiche turbano fortemente il corso degli

eventi. Ve lo dico subito, questa non è una ucronia pensata per essere logica e

realistica (parte da troppo lontano, tocca troppe variabili) ed ne ho anzi

approfittato per introdurre un gran numero di spunti che potrebbero magari

diventare ucronie nuove e diverse. In questa ucronia leggerete infatti di paesi

che assumono confini o impostazioni istituzionali diverse rispetto a quelle

consuete, leggerete di alcune dinastie che hanno un ruolo più o meno importante,

che si estinguono precocemente oppure sopravvivono inaspettatamente. Ecco, ci

tengo a premettere che non si è trattato di scelte calcolate per ottenere uno

specifico scenario finale (poi come vedrete l'ucronia non arriva neppure a oggi,

si ferma con la fine della monarchia) ho solo lasciato spazio alla fantasia e

cercato, dove possibile, di introdurre elementi originali. Spero che lo troviate

interessante, buona lettura!

.

Successione

dei sovrani dellai Valacchia Baltica

da San Gedimino a oggi

Duchi dei Valacchi Baltici (semileggendari)

Gedimino I Il Santo (636-660), figlio

di un capo della tribù dei nadruviani, ciò che sappiamo su di lui è in buona

parte leggendario.

Secondo le antiche cronache, giunse presso la corte di Samo per portare ambra in

dono dalla sua terra. Vedendo un uomo imprigionato e maltrattato, decise di

acquistarlo come schiavo per salvargli la vita. Si trattava di San Gallo, un

monaco cristiano che era stato catturato alcuni mesi prima, quando era al

seguito delle truppe del re d'Austrasia, Dagoberto. Secondo la leggenda, Gallo

inizialmente rifiutò l'aiuto del giovane, affermando che avrebbe preferito il

martirio anche per espiare la sua colpa, quella di aver tradito il suo maestro

(San Colombano) pur di restare alla corte del re franco. Gedimino però gli

rispose che evidentemente il suo Signore voleva diversamente e Gallo capì allora

che lo scopo della sua vita era in realtà seguire quel giovane nella sua lontana

terra portando la buona novella.

Quando Gedimino tornò tra la sua gente, apprese che suo padre era morto, e che

lo aveva designato come successore. Gedimino iniziò quindi a governare la sua

gente favorendo l'attività missionaria di Gallo, che fondò la prima comunità

cristiana della Valacchia Baltica.

Pietro

I Il Savio (660-700), ricevette questo nome perché suo padre, San

Gedimino I, voleva che il figlio si distinguesse in mezzo ai principi delle

tribù vicine, e che fosse chiara la sua adesione alla nuova religione cristiana,

senza alcuna devozione verso gli antenati e le divinità tradizionali.

Anche su questo personaggio le conoscenze sono frammentarie, e gli storici in

particolare sono perplessi per la lunga durata del suo regno, quarant'anni.

Pietro secondo le cronache fu un governante pio e pacifico. Continuò l'opera di

suo padre stabilendo il calendario dei cristiani e inviando dei messi in

occidente per comprendere i costumi dei popoli romani.

Flavio I Il Conquistatore (700-733), figlio di Pietro I, da adolescente visitò Ravenna e Roma, innamorandosi delle storie sulle vite di Augusto e Costantino. Succeduto al padre, si trovò a fronteggiare la ribellione di un cugino rimasto fedele agli antichi dèi. Dopo averlo sconfitto, penetrò nella foresta sacra distruggendo l'albero presso cui molti sciamani locali compivano i loro rituali. Così facendo scatenò un aspro conflitto con tutti i popoli circostanti. Dopo anni di combattimenti sconfisse tutti i nemici affermando la superiorità del Signore dei cristiani e provocando un'ondata di adesioni al cristianesimo.

Duchi dei Valacchi Baltici (storicamente

accertati)

Costantino I Il Romano (733-750),

figlio di Flavio I, è il primo sovrano sul quale abbiamo notizie certe. Dopo le

vittorie del padre si trovò a governare su ben dodici tribù e dall'alto della

sua nuova autorità, stabilì rapporti ufficiali con il Papa a Roma e l'Imperatore

a Costantinopoli. Sposò una nobile romana, Severa, e una delle loro figlie fu

data in sposa ad Astolfo, Re dei Longobardi.

Flavio II L'Evangelizzatore (750-762), figlio di Costantino I, trascorse tutta la durata del suo regno combattendo contro gli avari e gli slavi. Riuscì a convincere il re dei longobardi, dopo molte insistenze, a rimandare i suoi progetti contro i bizantini ed il Papa per lottare insieme contro il nemico comune. In seguito alle campagne condotte dai due sovrani, i Valacchi Baltici cominciarono a sottomettere e cristianizzare i popoli slavi dei masovi e dei polani, mentre i longobardi estesero il ducato del Friuli verso nord e verso est, cancellando la Carantania.

Pietro II Il Martello (762-799), figlio di Flavio II, continuò le lotte di suo padre rinnovando l'alleanza con i longobardi, nel frattempo guidati dal nuovo re Desiderio e anzi allargando il patto a Carlo il Grande, Re dei Franchi. Nelle loro campagne coordinate, le popolazioni pagane furono sconfitte su tutti i fronti. Il longobardo Desiderio sconfisse Porga, capo dei croati, e riunì la Dalmazia al regno italico, come al tempo di Teodorico. Carlo sconfisse a più riprese i sassoni e impose loro la conversione al cristianesimo. Pietro da parte sua iniziò la sottomissione e la conversione di obodriti, veleti e sorabi. Morì avvelenato, probabilmente da suo fratello Secondo.

Secondo Il Crudele (777-799), fratello di Pietro II, salì al trono dopo averlo fatto probabilmente avvelenare. Dopo la sconfitta degli avari e la sottomissione dei popoli slavi ad essi precedentemente assoggettati, franchi, valacchi baltici e longobardi avevano raggiunto un confine comune, ed era quindi inevitabile che due re si sarebbero alleati contro il terzo. Pietro aveva scelto, anche dietro consiglio del Papa, di allearsi con il franco Carlo contro il longobardo Adelchi, Secondo era invece a capo di una fazione che voleva fare la scelta contraria. Carlo fece comunque un tentativo di oltrepassare le Alpi, ma fu respinto dalle forze congiunte di Adelchi e Secondo.

Costantino II Il Costruttore (808-833), figlio di Secondo, fu un duca giusto e pacifico. Volendo espiare il peccato compiuto da suo padre, decise di dare nome "Petropoli" alla sua nuova capitale, che cominciò a costruire sul Mar Baltico, in una posizione molto felice per la navigazione. Dal punto di vista delle alleanze, egli si impegnò a far riavvicinare franchi e longobardi. Fece sposare suo figlio Pietro con Iltrude, figlia dell'erede al trono franco Lotario.

Pietro III Il Giustiziere (833-853), figlio di Costantino II, continuò la sua opera di costruzione della capitale. Avendo sposato Iltrude, figlia di Lotario, Pietro partecipò alla guerra di quest'ultimo contro i ribelli Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, aiutandolo a sconfiggerli. Ludovico il Germanico, ridimensionato e privato di molte terre, cercò in seguito di mettersi a capo degli slavi di Boemia, assassinando il capo locale Hostivit. Pietro colse l'occasione per intervenire, lo sconfisse e si fece eleggere sovrano dai boemi con la stratagemma di non poter altrimenti condannare a morte Ludovico.

Granduchi dei Valacchi

Baltici

Michele I

Il Duca Grande (853-883), figlio di Pietro III e Imiltrude, completò la

sottomissione della Moravia. Fatte battezzare le figlie dell'ultimo duca dei

moravi, Rzepka e Biagota (mutò i loro nomi in "Maria" e "Benedetta") le inviò

come spose al Re dei Franchi, Ugo I, e Basilio I, Imperatore a Costantinopoli.

Le vittorie ottenute e l'amicizia con i due potenti sovrani gli consentirono di

fregiarsi del titolo di "Granduca".

Costantino III Il Saggio (883-898), figlio di Michele I, intervenne come paciere dopo l'ennesima guerra tra franchi e longobardi. Il problema tra i due regni era che l'ampliamento dei confini del regno longobardo e il rafforzamento del controllo regio sui suoi ducati, suscitavano allarme nel Papa, che non voleva sentirsi ospitato sul territorio di alcun re. Costantino riuscì a trovare la soluzione disegnando i confini dello Stato Pontificio in modo da comprendere il Lazio e l'importante regione della Tuscia, ma nessun territorio al di là degli Appennini, in modo da non dividere il regno longobardo in due metà separate.

Flavio

III Il Disarcionato (898-911), figlio di Costantino III, per tutto il suo

regno fu impegnato contro le scorrerie dei pirati vichinghi e dei cavalieri

ungari.

I vichinghi in particolare, sconfissero la sua flotta e dopo averla assediata

conquistarono la capitale. Per tutti gli anni in cui fu occupata dai vichinghi

la città si chiamò "Kungsberg". Flavio rifiutò l'idea di rassegnarsi alla

perdita e di costruire una nuova capitale, e lottò incessantemente per

riprendere la città agli invasori. Morì, purtroppo, senza riuscire nell'intento.

Carlo I Lo Sfortunato (911-939), figlio minore di Flavio III, la sua ascesa al trono non era prevista, ma la morte dei fratelli maggiori lo costrinse ad abbracciare l'arduo compito. Nella lotta contro i vichinghi non fu fortunato, e i domini vichinghi vicino a Kungsberg si ampliarono. Non potendo allearsi con il regno dei franchi, che era in subbuglio (il legittimo sovrano, Carlo II, era stato detronizzato e il regno di era diviso in due metà dove erano stati eletti dai nobili due re diversi) provò ad allearsi con il principe di Kyiv, Igor. L'alleanza fu tuttavia improduttiva.

Costantino IV Il Disperso (939-941), figlio di Carlo I, ricostruì la flotta e tentò di contrattaccare, portando la guerra nelle terre dei vichinghi. Dopo essere sbarcato su una grande isola (gli storici ipotizzano Gotland, ma gli svedesi dichiarano che non ci siano prove che ciò sia realmente accaduto) ed averla messa a sacco, fu travolto da una tempesta sulla via del ritorno e scomparve in mare, alimentando svariate leggende.

Michele II Il Combattente (941-980), fratello di Costantino IV, contribuì alla sconfitta definitiva degli ungari insieme ai re franchi Ugo II e Ottone I (rispettivamente re dei franchi occidentali ed orientali) e al Re d'Italia Pandolfo. In seguito Michele assediò Kungsberg, ma non riuscì ad espugnarla a causa del sostegno congiunto di danesi e svedesi. Nonostante la distruzione della fortezza danese di Jomsborg (non ancora localizzata con esattezza, forse sull'isola di Rugen), il dominio scandinavo rimase saldo.

Flavio IV Il Protettore (980-1003), figlio di Michele II, attaccò l'Ungheria sconfiggendo il suo sovrano, Geza, e ottenendo che il ducato di Nitra diventasse vassallo del Granducato di Valacchia Baltica. Successivamente, poiché Geza era stato indebolito dalla guerra, il suo rivale pagano Koppany riuscì a salire al trono, al posto dell'erede legittimo, suo figlio Stefano. Lo spietato Koppany eliminò tutti i possibili rivali ma due nipoti di Geza erano a Nitra e Flavio assicurò la loro protezione.

Pietro IV Il Buono (1003-1047), figlio di Flavio IV, continuò a interessarsi dell'Ungheria. Dopo la morte di Koppany, il potere era passato a Samuele, del clan degli Aba, che si vantava di discendere direttamente da Attila. Il Re di Germania, Enrico III il Nero e il Re d'Italia, Guaimario IV si accordarono per sostenere contro di lui un veneziano, Pietro Orseolo, lontano discendente di Geza. In un primo tempo, la fortuna arrise alla coalizione degli invasori, ma il nuovo sovrano da loro imposto si rivelò alquanto incapace, con il risultato che gli ungheresi si ribellarono al suo potere. Pietro IV a questo punto lasciò ad Andrea di Nitra, suo vassallo, il permesso di tornare nel suo paese per mettersi a capo della ribellione contro Pietro. Una volta diventato Re d'Ungheria, Andrea fu riconoscente a Pietro e gli concesse di annettere definitivamente il principato di Nitra alla Valacchia Baltica.

Gedimino II Il Fortunato (1047-1081), figlio di Pietro IV, dovette fronteggiare l'ira dei sovrani d'Italia e di Germania, che non avevano affatto gradito l'avvento di Andrea I come Re d'Ungheria. I due re riunirono i loro eserciti nel ducato d'Austria, e intrapresero una spedizione punitiva all'interno della Valacchia Baltica. Gedimino per alcuni mesi evitò scontri diretti, e rafforzò il suo esercito con cavalieri dall'Ungheria e dalla Rus. Per sua fortuna, le basi del Regno d'Italia erano più fragili del previsto: l'ambizioso normanno Roberto il Guiscardo, al servizio di Guaimario, lo tradì e lo depose, proclamandosi Re al suo posto. Nella confusione che seguì, Roberto affrontò lo stesso Enrico III infliggendogli una severa sconfitta e a quel punto rientrò in Italia per consolidare il suo potere.

Re dei Valacchi

Baltici

Flavio V

Il Crociato (1081-1099), figlio di Gedimino II, colse l'occasione della

grande rivolta sassone, che mise fine al regno di Enrico IV facendo ascendere al

trono Rodolfo I, per stringere un'alleanza con la nuova dinastia. In seguito,

Flavio V fu il primo sovrano a rispondere all'appello del Papa per partecipare

alla crociata, e partì insieme ai propri cavalieri. In cambio, ottenne dal

Pontefice il riconoscimento del titolo regio. In Terrasanta, il re trovò la

morte anche se non gloriosamente, durante una battaglia, ma a causa del morso di

un serpente velenoso.

Costantino V Il Pio (1099-1113), figlio di Flavio V, condusse una vigorosa campagna militare contro i peceneghi e altri predoni nomadi che imperversavano ai confini del regno. Dopo la campagna, fondò i cavalieri dell'Ordine di S. Gedimino, una congregazione di monaci guerrieri con la missione di diffondere il cristianesimo presso i popoli ancora pagani e anche di contribuire alle crociate in Terrasanta.

Michele III Il Liberatore (1113-1134), figlio di Costantino V, l'obiettivo del suo regno fu la riconquista di Kungsberg/Petropoli. Approfittando delle tensioni dinastiche presenti sia in Svezia sia in Danimarca, Michele strinse d'assedio la città per ben tre anni, finché i vichinghi stremati scelsero di uscire dalle mura e cercare una morte onorevole in battaglia. Michele, entrato in città dopo averli sconfitti la fece battezzare e benedire come Petropoli e dispose che fosse ricostruita completamente, non lasciando nessuna traccia del passaggio dei vichinghi.

Pietro V Il Gaudente (1134-1155), figlio di Michele III, partecipò alla seconda crociata con risultati controversi. Egli infatti non era fisicamente prestante, e neppure particolarmente versato nell'arte militare. Partecipò comunque alla crociata per mantenere buoni rapporti con il Papato e per non dimostrarsi debole rispetto agli altri sovrani del tempo. Durante il suo soggiorno a Gerusalemme divenne protettore di Brancaleone da Norcia, cavaliere italiano scacciato dai suoi perché considerato vile ed incapace, e che invece al comando di Pietro compì numerose imprese cavalleresche.

Gedimino III Il Popolano (1155-1182), figlio di Pietro V nato a Gerusalemme, scampò all'epidemia infantile che fece morire i suoi fratelli maggiori nati prima della crociata e rimasti nella madrepatria. Dopo il rientro in Valacchia Baltica, suo padre il re lo fece educare lontano dai fasti della corte. Michele, infatti, proprio per i suoi vizi, era convinto di dover educare il figlio diversamente da lui. Gedimino, infatti fu un sovrano sensibile ed attento ai bisogni dei suoi sudditi, in particolare del nascente ceto mercantile.

Flavio VI Il Valoroso (1182-1222), figlio di Gedimino III, fu un sovrano combattente. Partecipò alla terza crociata insieme al Re d'Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone, al Re di Francia, Filippo II, al Re di Germania, Enrico il Leone. Avrebbe dovuto partecipare alla crociata anche il Re d'Italia, Guglielmo II, ma la morte lo aveva colto proprio durante i preparativi, nonostante la giovane età. Dopo pochi mesi, la spedizione militare fu rovinata dagli intrighi: inglesi e francesi non riuscivano a mascherare la loro rivalità, mentre Enrico VIII il Leone, rimasto vedovo, meditava di liberare e sposare Costanza d'Altavilla, erede potenziale al trono italiano, che era stata momentaneamente estromessa ed imprigionata da Tancredi di Lecce.

Costantino VI Il Magnifico (1222-1254), figlio di Flavio VI, appoggiò le ambizioni di Guelfo, figlio di Enrico VII il Leone e di Costanza d'Altavilla, per ottenere la corona d'Italia. Guelfo peraltro si rivelò un sovrano illuminato, tanto da essere soprannominato "stupor mundi" grazie a lui i commerci tra l'Italia e la Valacchia Baltica fiorirono particolarmente. In particolare prese il nome di "Via Aurea" quella che univa Petropoli, sul Baltico e Venezia, sull'Adriatico (anche se Venezia non era parte del Regno d'Italia ne era strettamente legata).

Pietro VI Il Difensore (1254-1270), figlio di Costantino VI, appoggiò Corrado, figlio di Guelfo d'Italia contro il tentativo di usurpazione del trono a opera di Carlo d'Angiò, fratello minore del Re di Francia. Corrado attendeva il suo nemico nei dintorni di Asti, per scontrarsi con lui dopo il passaggio delle Alpi. Carlo d'Angiò, con una manovra astuta, attraversò invece il mare approdando in territorio pontificio, e da lì intendeva attaccare e sconfiggere le truppe che Corrado aveva lasciato in riserva al sud, e poi risalire la penisola per la battaglia decisiva. Corrado, non appena saputo dello sbarco nemico si spostò verso sud e alla fine i due eserciti si scontrarono nei pressi di Tagliacozzo. Corrado vinse e Carlo fu costretto a rinunciare al suo sogno. Nella battaglia, peraltro, Carlo perse il suo giovane figlio, che portava lo stesso nome.

Costantino VII L'Innominabile (1270-1302), fratello di Pietro VI, fu un

crudele tiranno, al punto che dopo di lui nessuno più avrebbe voluto portare

quel nome.

Si sospetta che sia stato lui a tentare di far rapire Agnese di Brienne, per

impedire il matrimonio con il Re d'Italia Corrado I e ricomporre la storica

frattura tra guelfi e normanni. Si sospetta anche che fu lui a far assassinare

Guglielmo di Brunswick, figlio minore del Re di Germania Alberto I, che

intendeva presentarsi come candidato al trono ungherese. Oltre a questi fatti

clamorosi, fece eliminare numerosi nobili e plebei sospettati di cospirare

contro di lui o semplicemente di ostacolare i suoi progetti.,

Gedimino IV L'Architetto (1302-1316), figlio di Costantino VII, si dedicò soprattutto ad accrescere la prosperità e la bellezza del suo regno, destinando le risorse all'ampliamento ed all'abbellimento di Petropoli. Durante il suo regno fu iniziata, grazie al contributo di architetti francesi, la costruzione della cattedrale gotica (non la più antica costruita in città, ma la più antica arrivata indenne fino ai giorni nostri). Dante Alighieri, poeta della corte italiana di Pavia, nominò Gedimino nella Divina Commedia, collocandolo nel suo Paradiso mentre ovviamente a suo padre aveva riservato un posto nell'Inferno.

Michele IV L'Assediato (1316-1331), figlio di Gedimino IV, affrontò in guerra Uz Bek, Khan dell'Orda d'Oro, che dopo aver sottomesso i vari stati russi non disdegnava tentativi di sottomettere altri stati posti ancora più a occidente. Michele decise di giocare d'anticipo, e strinse un'alleanza segreta sia con Michele di Tver, nobile russo ostile ai mongoli, sia con l'Ilkhanato, lo stato mongolo persiano appena attaccato da Uz Bek. Il mongolo arrivò con il suo esercito ad assediare Petropoli, ma la solidità delle mura e le rivolte russe aizzate da Michele di Tver lo scoraggiarono dal portare l'assedio fino in fondo.

Filippo I Il Riformatore (1331-1344), fratello di Michele IV, subentrò a Michele poiché quest'ultimo, morto relativamente giovane, non aveva avuto figli maschi in grado di succedergli. Filippo promosse varie riforme: tra le altre cose creò un'anagrafe civile e un sistema catastale simile a quelli moderni. Per quanto riguarda l'agricoltura, promosse la creazione di canali di irrigazione e fece ripulire il corso dei fiumi per evitare le alluvioni. Soprattutto, creò il Senato, concedendo ai nobili di partecipare alle sue decisioni in cambio della rinuncia a certi privilegi personali e fiscali che risalivano ai tempi antichi, e che Filippo considerava anacronistici.

Pietro VII L'Infausto (1344-1352), figlio di Filippo I, fu il sovrano che regnò sulla Valacchia Baltica durante la grande epidemia di peste. Anche per questo motivo, dopo di lui nessuno volle più regnare con il nome di "Pietro" considerato infausto nonostante ci fossero stati, prima di Pietro VII, sovrani famosi e associati a memorie di gloria e prosperità.

Flavio VII Il Pio (1352-1377), figlio di Pietro VII, si ammalò di peste ma, diversamente da suo padre, riuscì a guarire dal morbo. Fu un sovrano molto devoto, si diceva che non toccasse mai sua moglie per timore dell'impurità (di fatto non ebbe figli né dalla regina, né da altre donne) ma soprattutto disposto a devolvere ingenti beni del regno a enti religiosi. Da questo derivò un diffuso malcontento verso i religiosi, che preparò peraltro la strada alla predicazione di Giovanni Iusso. I nobili, temendo una rivolta popolare, deposero Flavio e misero al suo posto il fratello Augusto, valente cavaliere.

Augusto I Il Vittorioso (1377-1389), fratello di Flavio VII, salì al trono dopo la rimozione incruenta di quest'ultimo (si trasferì a vivere in un monastero, senza esservi particolarmente forzato). Augusto diede in sposa sua figlia Flavia a Giovanni I, il nuovo Re d'Italia e Aragona (figlio di Pietro IV d'Aragona e di Eleonora d'Italia). Dopo aver stretto l'alleanza con Giovanni e con la Serbia, in funzione anti-turca, il sovrano valacco partecipò alla celebre battaglia della Piana dei Merli, nella quale italiani e serbi schiantarono l'esercito del sultano turco Murad arrestando l'avanzata turca. Rimasto gravemente ferito in battaglia, subì invano l'amputazione di un braccio nel tentativo di salvargli la vita.

Enrico

I Il Cadetto (1389-1400), cugino di Augusto I, salì al trono dopo la

morte di quest'ultimo. Inizialmente, i nobili avevano chiesto a Flavio VII, che

era ancora vivo, di abbandonare la vita contemplativa per tornare a regnare. Il

rifiuto di quest'ultimo aprì le porte a Enrico, che aveva già avuto importanti

incarichi civili e militari sotto suo cugino.

Enrico diede in sposa sua figlia Costanza a Luigi d'Ungheria (nato Luigi di

Valois, fratello minore del Re di Francia) che fu scelto dai nobili ungheresi

come nuovo sovrano, dopo l'estinzione della dinastia precedente. La coppia gli

diede due nipoti, di cui un maschio destinato a regnare sull'Ungheria con il

nome di Stefano VI.

Michele V Il Nero (1400-1443), figlio di Enrico I, dovette vedersela con Giovanni Iusso. Il predicatore attaccava Michele accusandolo di aver avuto per nutrice una strega chiamata Biruté. Si era diffusa infatti la leggenda che nel nord del regno, in mezzo alla foresta, ci fosse un villaggio volontariamente risparmiato dalla cristianizzazione, e che da tale villaggio i regnanti facessero venire streghe ed astrologi dei quali servirsi. -Michele non voleva fare del predicatore un martire, ma infine lasciò che fosse condotto a Roma, dove lo processarono per le sue idee e, trovatolo eretico, lo condannarono a morte. Michele dopo questo episodio regnò ancora a lungo e fu un sovrano equilibrato e magnanimo.

Gedimino V Il Rosso (1443-1467), figlio di Michele V, partecipò con il

cugino Stefano VI d'Ungheria alla sfortunata battaglia di Varna, nella quale gli

eserciti cristiani furono inaspettatamente battuti dai turchi. Il suo nomignolo

"il rosso" deriva dal fatto che fu visto, dopo la battaglia, completamente

sporco di sangue.

Gedimino diede in sposa sua figlia Elisabetta al Re d'Italia Giovanni II, della

dinastia di Lorena (nel 1412, alla morte di Re Martino, era stato scelto come

suo successore Luigi, zio di Giovanni).

Nel frattempo il Re del Portogallo, Alfonso V, sposava la giovanissima Isabella

di Castiglia, determinando l'unione tra i due regni.

Enrico

II Il Paladino (1467-1490), figlio di Gedimino V, intervenne in Italia

dopo la breve guerra civile nella quale trovarono la morte Nicola I e il suo

cugino rivale, Riccardo di Vaudemont. Enrico riuscì, con la sua presenza, a

garantire a sua sorella Elisabetta (madre di Nicola e moglie del suo

predecessore Giovanni), di continuare a regnare fino alla morte, evitando di

dare subito inizio a una nuova guerra civile per la successione.

In seguito, Enrico riuscì a far fidanzare suo figlio Filippo con Maria, l'ultima

delle figlie di Alfonso V del Portogallo e Isabella di Castiglia, i fondatori

del Regno d'Iberia. Il matrimonio dei due giovani principi fu celebrato subito

dopo il matrimonio della sorella maggiore di Maria, Giovanna, con il nobile

pontificio Pietro di Firenze, figlio del celebre Lorenzo il Magnifico.

Filippo

II L'Emigrato (1490-1535) figlio di Enrico II e di Maria d'Iberia, si

trasferì per alcuni anni con la moglie in Iberia per fungere da reggente al

nipote Carlo, dopo la tragedia della regina pazza (Giovanna I, che non era mai

riuscita a superare la morte del marito, un giorno aveva assassinato il figlio

più giovane, Ferdinando, e si era suicidata). In seguito, dovette vedersela con

l'inizio della riforma protestante e con il sacco di Roma voluto dal Re di

Germania, Enrico XI, contro l'intransigente Papa Bonifacio X.

Filippo aderì al fronte cattolico che costrinse Enrico ad abbandonare l'Italia

favorendo il ritorno del Papa a Roma. Morì pochi anni dopo, per un incidente

durante una battuta di caccia.

Michele VI Il Perdente (1535-1555), fratello di Filippo II, appoggiò il Re d'Ungheria Stefano VII contro i turchi ottomani. Il sovrano, che dopo la battaglia di Mohacs era stato preso prigioniero fino alla firma di un trattato che sanciva la sottomissione del suo paese al sultano, aveva poi rinnegato l'accordo e ripreso la lotta. Dopo la definitiva sconfitta dell'Ungheria, gli ottomani condussero una puntata offensiva verso nord, invadendo anche il territorio della Germania e devastando le città di Vienna e Salisburgo. Michele tentò invano di fermare gli invasori, ma si rivelò militarmente poco capace e fu umiliato in battaglia dai turchi.

Augusto

II Il Cattolico (1557-1566) , figlio di Michele VI, appoggiò il nuovo

sovrano tedesco cattolico, Ottone VIII, in guerra con i suoi cugini protestanti

(Guerra del Cuore Crociato, denominata così perché quello era il simbolo dei

protestanti che seguivano le idee di Lutero).

Alla fine del suo regno Augusto fu impegnato anche a combattere contro la Russia

di Ivan il Terribile, alla ricerca di uno sbocco al mare. Augusto, forte del

sostegno di danesi e svedesi, convinse l'invasore a ritirarsi.

Enrico III Il Beneamato (1566-1587), figlio di Augusto II, vide il suo regno iniziare sotto cattivi auspici. Alcuni magnati, forse corrotti dal Ivan il Terribile, sobillarono il Senato e invece di acclamare subito l'erede al trono Enrico come Re, scrissero un documento secondo cui stabilirono che il Senato avrebbe eletto fra più candidati quello più degno di regnare, indipendentemente dal legame di sangue col defunto monarca. Enrico reagì con nervi saldi e scaltrezza: invece che tentare di forzare i senatori come avrebbe fatto un tiranno, si presentò nella piazza principale della capitale, in mezzo ai sudditi plebei, e lasciò che fossero loro a salutarlo come Re. A questo punto i magnati ebbero paura a contraddire il popolo e, adducendo la mancanza di altri candidati, tornarono sui loro passi riconoscendo Enrico come legittimo sovrano. Negli anni successivi, le principali famiglie nobili, temendo di essere cadute in disgrazia, fecero del loro meglio per assicurarsi la benevolenza del sovrano. Nel frattempo Ivan il Terribile, che aveva cercato di approfittare di una eventuale crisi interna valacca per attaccare di nuovo, fu sconfitto a più riprese e frustrato nelle sue velleità di conquista.

Augusto

III Testa di Ferro (1587–1600), figlio di Enrico III, fu coinvolto nella

cosiddetta Lunga Guerra, al fianco di ungheresi ed italiani contro l'Impero

Ottomano. La Convenzione Venezia, firmata da Michele con il Re d'Italia, stabilì

un'alleanza perpetua tra i due regni per la lotta contro i turchi. La campagna

militare contro i turchi fu in effetti un successo: l'esercito ottomano fu

sconfitto a più riprese e i confini si spostarono a favore del mondo cristiano

per centinaia di km.

Augusto fu anche il terzo sovrano valacco a confrontarsi con Ivan il Terribile e

anche lui riuscì a sconfiggerlo.

Michele VII L'Ungherese (1600–1635), figlio di Augusto III, fu occupato a gestire il problema dell'Ungheria. Dopo la morte dell'ancora giovane e privo di eredi Andrea V, i nobili ungheresi avevano scelto Sigismondo Bathory che però fu assassinato su istigazione del sultano turco. La nobiltà ungherese reagì dichiarando precipitosamente guerra ai turchi, senza attendere i propri alleati. Il risultato fu una rapida vittoria turca. Con la nobiltà ungherese quasi sterminata in battaglia, gli ottomani cancellarono il Regno d'Ungheria e le sue istituzioni, dividendo il paese in province, e confiscando i maggiori latifondi. La Convenzione di Praga, che sostituì la precedente alleanza tra Valacchia Baltica, Ungheria e Italia, stabilì che Italia e Valacchia Baltica avrebbero considerato il corso del Danubio come loro confine quando avrebbero sconfitto i turchi e annesso ai loro regni i territori già appartenenti a quello d'Ungheria.

Filippo

III Il Mercante (1635–1654), figlio di Michele VII, sotto il suo regno si

conclusero le aspre lotte che avevano sconvolto l'Europa a causa della riforma

protestante. La Francia aveva definitivamente scelto la fede riformata, che

fruttava ai suoi sovrani il supporto delle ricche città mercantili della

Svizzera e dell'Olanda, mentre anche in Germania l'ultimo portabandiera del

cattolicesimo nella famiglia reale, Guglielmo di Hartburg, si era arreso al

protestante Augusto il Giovane. In Italia, dove dopo Elisabetta si erano

succeduti sovrani elettivi, nessuna dinastia riuscì a prevalere.

Filippo, nonostante la differente fede, promosse la nascita della Compagnia

Baltica delle Indie insieme ai sovrani di Danimarca e Svezia, per condurre

commerci oceanici senza soccombere all'aggressività delle compagnie dei paesi

più forti come l'Inghilterra, la Francia e l'Iberia.

Enrico

IV Il Severo (1654-1670), figlio di Filippo III, lottò aspramente contro

la Russia. Tutto iniziò con una rivolta nell'estrema regione orientale del

paese. Lì vivevano soprattutto contadini ortodossi, ma i latifondisti per cui

lavoravano erano nobili valacchi cattolici. La frustrazione per lo sfruttamento

si sommò all'intolleranza confessionale, e i contadini si diedero spontaneamente

alla violenza contro i loro signori. I governatori locali non riuscirono a

ristabilire la calma e di questo approfittò lo Zar dei russi, che si accordò con

i capi della rivolta garantendo loro protezione.

Enrico IV scese quindi in guerra con la Russia e dopo una lunga campagna riuscì

a sconfiggere i ribelli, al costo però di immensi massacri.

Gedimino VI Il Dacico (1670-1695), figlio di Enrico IV, fu impegnato

nella grande guerra contro i turchi. Ancora una volta italiani e valacchi

riuscirono a combattere bene assieme, e furono ottenuti grandi successi, dei

quali tuttavia Re Gedimino non poté vedere i frutti, anche se, al momento della

sua morte, la vittoria della coalizione cristiana contro i turchi era già

assolutamente certa.

La guerra fu molto importante per la tradizione militare valacca: i più antichi

reggimenti permanenti dell'esercito risalgono al regno di Gedimino VI e la loro

tradizione e simbologia discende da quella guerra.

Filippo

IV Il Magnanimo (1695-1740), figlio di Gedimino VI. Sotto il suo

lunghissimo regno si verificò la Guerra di Successione Britannica, tra Giorgio

Ludovico di Hannover e Filippo di Francia. La guerra oltre che per stabilire

quale paese vicino avrebbe avuto un rapporto privilegiato con la Gran Bretagna,

fu anche l'occasione per riaccendere rivendicazioni reciproche sui territori

della Valle del Reno. Filippo riuscì a convincere i sovrani di Danimarca e

Svezia, suoi soci nei commerci coloniali, a restare neutrali. Un analogo accordo

fu siglato con la Spagna, anche perché il suo sovrano Carlo II, che aveva

sposato come seconda moglie una delle figlie di Filippo ed aveva avuto da lei il

sospirato erede, teneva in grande considerazione il parere del suocero. La

guerra si concluse con un accordo salomonico: Giorgio divenne Re di Gran

Bretagna, mentre Filippo, molto gradito ai nobili italiani, si convertì al

cattolicesimo, sposò una giovane nobile italiana (Elisabetta Farnese) e fu

eletto Re d'Italia.

La pace nella parte orientale del continente fu invece turbata a causa del

rivoluzionario Zar Pietro. Dopo un viaggio in Europa occidentale, Pietro si era

convinto della superiorità di quella società e cultura rispetto alla sua. Aveva

deciso pertanto di aderire alla riforma protestante, stravolgendo il suo paese.

Fu così che le guerre di religione, spente in occidente, si riaccesero in

oriente. Filippo concesse asilo al figlio dello Zar per salvargli la vita.

Augusto IV Il Filelleno (1740-1755), figlio di Filippo IV, fu a sua volta coinvolto dalla guerra dinastica e religiosa russa. Dopo l'eliminazione del fratellastro Pietro dalla linea ereditaria, il potere fu conteso dalle due sorelle Anna ed Elisabetta. Anna aveva seguito la scelta religiosa di suo padre, diventando protestante e sposando un nobile appartenente a un ramo cadetto della dinastia reale tedesca; Elisabetta era invece tornata all'ortodossia, aveva sposato un ufficiale russo, e si faceva portabandiera della fazione politica nazionalista. Filippo appoggiò Elisabetta, ma comunque nessuna delle due riuscì a prevalere, ma nel frattempo la divisione religiosa del paese si trasformò in divisione territoriale: al nord aveva prevalso la riforma protestante, al sud era rimasta prevalente l'ortodossia. Si formarono infine due stati: a nord, regnavano Anna e suo figlio Ivan, che avevano mantenuto il controllo di Mosca e si consideravano i legittimi sovrani; a sud Elisabetta, che aveva scelto come sua capitale Kiev e che fece della sua parte di Russia il bastione dell'ortodossia.

Filippo

V L'Illuminato (1755-1782), figlio di Augusto IV, riformò l'esercito

(creando reggimenti d'elite come quelli di granatieri, cacciatori e ussari) si

adoperò per fortificare maggiormente i confini orientali, e si interessò persino

delle uniformi e delle marce da parata. Questa passione lo accomunava al suo

amico Pietro di Russia, che dopo la morte di Elisabetta fu chiamato dal

Patriarca di tutte le Russie a raggiungerlo a Kiev per salvare il paese dai

protestanti del nord che intendevano annetterlo. Mentre preparava la campagna,

tuttavia, Pietro fu assassinato dall'amante della sua intrigante moglie

Caterina. Sfumò così la possibilità di un pretendente al trono che intervenisse

nella guerra russa.

La rivolta ortodossa continuò allora sotto la guida del cosacco Pugachev, che

fondò la Repubblica d'Ucraina e diede filo da torcere ai generali di Mosca fino

a che Ivan VI non decise di rinunciare alla riconquista di Kiev ed alla

conversione del sud.

Colpito dalla nascita di una repubblica, nonché dalle letture dei saggi

illuministi, Filippo agì per riformare il Senato. Egli ridusse il numero dei

nobili, prima membri esclusivi dell'assemblea, a solo un quarto dei membri,

mentre un quarto stabilì che fosse formato da ecclesiastici, un quarto da

giudici, funzionari e professori delle università, un ultimo quarto da

rappresentanti delle città, quindi borghesi membri delle corporazioni mercantili

e artigianali.

Enrico V Il Giusto (1782-1795), figlio di Filippo V, rimaneggiò le riforme istituzionali già intraprese dal padre. Sua iniziativa fu la formazione del Consiglio Generale, assemblea composta di rappresentanti borghesi diversi da quelli presenti in Senato, poiché scelti come rappresentanti dei loro territori, e non delle corporazioni. Al Consiglio Generale furono affidati molti dei compiti precedentemente affidati al Senato, che tuttavia continuò a funzionare. Tra le altre riforme, Enrico decise di adottare il Sistema Metrico Decimale, di creare una banca centrale e di abolire la pena di morte. Decisiva fu, per queste riforme, la sua visita a Versailles, ospite di Luigi XVI e di sua moglie Augusta di Brunswick. Alla corte francese, infatti, Enrico vide i segni di una decadenza e di una corruzione che aumentò in Enrico il desiderio di organizzare il suo regno secondo ordine ed efficienza.

Gedimino VII L'Afflitto (1795-1811), figlio di Filippo V, fu coinvolto nelle guerre napoleoniche e fu probabilmente il primo sovrano valacco a soffrire di depressione. Durante il suo regno, il militare Napoleone Buonaparte, al servizio del Re d'Italia, dapprima si coprì di gloria in una campagna militare contro l'Iberia (gli iberici avevano sempre rivendicato l'Aragona, unita alla corona d'Italia sin dal XIV secolo) e successivamente si ribellò al suo sovrano. Dopo averlo deposto, tornò in Iberia, che riteneva migliore come base di partenza per cercare di costruirsi un impero. "Un novello Cesare è apparso nel Mondo" disse Gedimino VII nel commentare l'avvenimento. Buonaparte vari interventi internazionali fino a che una poderosa coalizione giunse a occupare per alcuni anni l'Iberia e il meridione d'Italia, dove i buonapartisti condussero una durissima guerriglia.

Augusto

V Il Conciliante (1811-1828), figlio di Filippo V, partecipò al Congresso

di Francoforte, dove i sovrani europei si consultarono su come fare fronte alla

fuga di Buonaparte nel Nuovo Mondo e sulle insurrezioni da lui provocate in

tutte le Americhe. Fu deciso di inviare un corpo di spedizione nelle Americhe

per cercare di sconfiggere l'Impero Americano di Napoleone I e dei suoi

successori (Agostino I e Simone I). L'esito delle spedizioni fu tuttavia

disastroso e la Valacchia Baltica decise di sfilarsi dalla coalizione e normalizzare i

rapporti con gli stati del nuovo ordine americano.

Nel frattempo il filosofo tedesco Fichte, osservando le sconfitte degli eserciti

francesi e tedeschi contro i buonapartisti, si era convinto che la divisione del

regno che fu di Carlo il Grande aveva causato solo miserie, e aveva scritto

nella sua opera più nota (Discorsi alla nazione tedesca e gallesca) della

necessità di riunire Francia Occidentalis e Francia Orientalis. In Francia e

Germania queste idee avevano avuto vasta eco.

Filippo

VI Il Moderno (1828-1850), figlio di Augusto V, fu il primo sovrano

valacco a patrocinare la costruzione di ferrovie. Oltre alla linea che

fiancheggiava l'antica via commerciale tra il Baltico e le Alpi, Francesco fece

iniziare la costruzione diretta verso i Carpazi ed il basso corso del Danubio,

dove si trovava il Principato della Piccola Valacchia. Si trattava di uno stato

ancora indipendente, ma Francesco puntava decisamente ad integrarlo nel regno

valacco.

Nel frattempo, tra Spagna e Italia ci fu il matrimonio dinastico tra Isabella

d'Italia e Carlo III d'Iberia. I liberali, oppositori di Isabella e soprattutto

dell'unione con l'Iberia, tentarono di impadronirsi del potere. Tra le loro

file, divenne popolare Giuseppe Garibaldi, che aveva combattuto per anni nelle

guerre americane. La Valacchia Baltica si schierò a favore della pace, cercando di

mediare tra le istituzioni del paese amico e i ribelli e momentaneamente la

guerra ebbe termine.

Enrico

VI Il Liberale (1850-1877), figlio di Filippo VI, fu il sovrano sotto il

quale la Valacchia Baltica iniziò la sua Rivoluzione Industriale. Furono completate le

principali tratte ferroviarie e la disponibilità di carbone consentì la nascita

di fabbriche di acciaio. Il progresso portò con sé anche dei problemi, ad

esempio la sempre maggiore consapevolezza dei lavoratori delle condizioni di

sfruttamento e la richiesta di maggiori diritti politici. Sotto il regno di

Enrico fu emanata la prima Costituzione scritta ed ampliato il diritto di voto

(pur senza concedere il suffragio universale richiesto da molti).

Nel frattempo, l'Italia si separò definitivamente dall'Iberia e dall'Aragona

proprio sotto la guida del ribelle Garibaldi. La nuova Repubblica Italiana

scelse come capitale Roma, occupando anche lo Stato Pontificio e mettendo fine

alla sua millenaria esistenza. Enrico VI, pur essendo contrario alla

soppressione dello Stato Pontificio, non poté far nulla per interferire con gli

eventi italiani, visto che nel frattempo al confine occidentale valacco, era

nato il potente Impero della nazione tedesca e gallesca. L'ultimo Re di Germania

non era sposato ed era privo di eredi, quindi Bismarck agevolò un colpo di stato

incruento per consegnare la corona di Germania a suo cugino Carlo, già re di

Francia. Il nuovo regno scelse come capitale Strasburgo.

Augusto VI L'Orgoglioso (1877-1896), figlio di Enrico VI, si trovò a far fronte a una situazione europea completamente mutata. Il nuovo impero franco-tedesco rivendicava una posizione di potenza nel mondo e al Congresso di Strasburgo si preoccupò soprattutto di assicurarsi grandi parti dell'Africa. Ciò aumentò la tensione con la Gran Bretagna, nonostante i relativi sovrani fossero imparentati tra loro. La Valacchia Baltica si astenne dal partecipare alla corsa alle colonie, ma inevitabilmente partecipò a quella agli armamenti, considerando la potenza crescente dei suoi confinanti. Augusto volle che il suo esercito si dotasse di armamenti come le mitragliatrici, e fece costruire una moderna classe di navi con scafo in acciaio, propulsione a vapore e cannoni di tipo moderno. I cantieri navali di Petropoli cominciarono anche a costruire i primi rudimentali sommergibili del paese.

Filippo

VII Il Pacifico (1896-1921), figlio di Augusto VI. La prima sfida del suo

regno fu certamente la rivoluzione nella vicina Russia: nel 1905, in seguito

alla sconfitta contro il Giappone, lo Zar Alessio III fu costretto ad abdicare

per evitare che il paese andasse completamente fuori controllo. Al suo posto fu

chiamato a Mosca il principe Nicola, discendente di quel Pietro che non era

riuscito a contrastare il cugino Ivan VI. Nicola, considerando le modalità che

lo condussero sul trono e la sua scarsa esperienza come statista, compì rapidi

passi verso una democrazia parlamentare, in modo da ridurre al minimo le sue

responsabilità politiche. Ad ogni modo, poiché Nicola era nato e cresciuto in

Valacchia Baltica, i rapporti tra i due paesi, tradizionalmente difficili, arrivarono a

una distensione.

Il regno di Filippo VII coincise soprattutto però con la Grande Guerra,

scoppiata per i contrasti tra britannici e franco-tedeschi sull'Africa. La

Valacchia Baltica rimase neutrale e durante il conflitto si arricchì producendo beni di

consumo per i paesi belligeranti. Il conflitto si concluse a favore della Gran

Bretagna, che ottenne il sostegno dell'Italia, dell'Impero Americano e del

Giappone. L'Impero Franco-Tedesco fu travolto dalla Rivoluzione, trasformandosi

in Unione Sovietica (il termine russo "soviet" fu introdotto dal russo Lenin,

affermatosi ben presto a capo dei rivoluzionari per il suo carisma).

Enrico VII Il Tiranno (1921-1947), figlio di Filippo VII, cominciò a regnare durante il periodo della grave crisi economica seguita alla guerra e alla famigerata epidemia di influenza spagnola. Il governo della Valacchia Baltica vantava molti crediti verso quella che era diventata Unione Sovietica, e la politica valacca si divise ben presto tra coloro che volevano cooperare con il nuovo regime e coloro che intendevano combatterlo. Ben presto furono i secondi a prevalere, soprattutto dopo che l'influenza politica sovietica stimolò guerre civili in Iberia, Italia, Grecia, che portarono alla nascita delle democrazie popolari. Enrico commise il grave errore di affidarsi al generale Antonescu, che sospese la Costituzione ed iniziò una repressione violenta. Il nuovo dittatore del paese non perseguitò solo i socialisti, ma anche minoranze come gli ungheresi (che rivendicavano quantomeno l'autogoverno locale e l'uso della loro lingua) i rom e gli ebrei. Dopo l'assassinio di Antonescu, il re, ormai consapevole di quanto fosse sbagliata la strada intrapresa, riprese il controllo del paese e ripristinò la Costituzione. A quel punto abdicò, lasciando a suo figlio Augusto, non compromesso con il passato regime, di risollevare le sorti della monarchia.

Augusto VII Il Cittadino (1947-1948), figlio di Enrico VII, divenne re poco prima delle elezioni generali che sancirono il trionfo del Fronte Popolare. Il nuovo governo a guida socialista lo costrinse a ratificare l'adesione alla CAEM (Conseil d'Assistance Économique Mutuelle) e al Patto di Roma, le organizzazioni che legavano tra loro le nazioni socialiste rispettivamente per i rapporti economici e quelli militari. Nonostante l'adesione acritica alle scelte del governo, Augusto non riuscì a salvare la monarchia. Un referendum stabilì infatti che il popolo desiderava passare a un regime di tipo repubblicano, e il governo si sentì autorizzato a decretare l'esilio per la famiglia reale, non prima di averne preventivamente confiscato tutti i beni. Augusto si rassegnò pertanto a lasciare il paese.

.

Bhrghowidhon commenta:

Inferisco che il Punto di

Divergenza sia la Variante I. nella sua pura formulazione originaria.

Le ucronie sono descrizioni abbastanza accurate delle convinzioni dei loro

Autori sulla (Filosofia o anche Teologia della) Storia; però alcuni particolari

mi sfuggono:

- chi è il Carlo di cui si

parla durante il regno di Flavio III.;

- se il marito di Costanza d’Altavilla sia Enrico VIII. o VII.;

- se il Filippo di cui si parla durante il regno di Augusto IV. sia Filippo IV.

o Filippo V.

Gli sceneggiatori dell’"Armata Brancaleone" credevano all’etimologia popolare del nome Brancaleone e quindi non si sono resi conto che a Norcia non era concepibile...

.

Anche feder dice la sua:

A me i lavori di Alessio piacciono proprio perché, essendo immaginifici, riescono indubitamente a evadere i cliché del genere, risultando piacevoli alla lettura. Lo scrittore ha anche disseminato nel testo una serie di piccoli riferimenti popolari, che non mancano di fare sorridere.

Recensita a grandi termini l'opera, vorrei permettermi di svolgere una piccola riflessione. Nel lavoro di Alessio, non assistiamo mai alla c.d. 'convergenza imperiale' di almeno due dei tre regni europei, su cui si fondava l'equilibrio economico, militare e sociale del tempo (Lombardia, Baviera, Francia - Italia, Germania, Francia). La mancanza di un imperatore in Occidente è sicuramente funzionale allo svolgimento dell'ucronia (resta sotteso come l'instaurazione di un regime 'romanista' in Valacchia Baltica non sarebbe stata possibile, se quel ruolo fosse già stato ricoperto da un altro, grande sovrano), ma avrebbe avuto enormi ripercussioni non soltanto sulla composizione geopolitica del Continente (analisi questa, svolta egregiamente dal nostro amico), ma anche sulla cultura e sul sentire comune degli europei.

Per esempio: a un certo punto l'autore menziona Dante (Alighieri?), quale (sommo?) poeta italiano. Non ci resta che dedurne l'equivalente esistenza di una Commedia in questa linea temporale. Ma senza la presenza di un imperatore (romano) a governare congiuntamente su Germania e Italia (e in prospettiva l'intero mondo cristiano), il messaggio politico dell'opera dantesca sarebbe completamente diverso. Addio all'ideale dell'universalismo monarchico, così stoltamente perseguito da tanti sovrani. Al suo posto, lo scenario cui assistiamo qui, incarnato da tanti re il cui dominio non estende la portata regionale, sembra anticipare il sistema acefalo-multipolare moderno così come delineato, già in epoca medievale, prima alla corte di Ludovico il Bavaro, poi nelle parole di Giorgio di Poděbrady, e infine affermatosi con la fine della guerra dei trent'anni. In questo senso diventa peculiare notare come l'ordine delle nazioni, saldamente stabilito nel corso dei secoli dell'ucronia tramite diversi interventi chirurgici, volti a prevenire l'unione di diversi regni (Germania-Italia, Francia-Italia, Iberia-Italia), venga infine improvvisamente stravolto dal sorgere di un nuovo impero, la c.d. Unione Sovietica (qui consiglio decisamente di cercare un altro nome; il russo stona), che repentinamente provvede a correggere l'indirizzo politico storico del Continente, disponendone l'unificazione.

Cos'altro aggiungere? Bravo, hai i miei complimenti. Sarei curioso di leggere un prosieguo, se volessi scriverlo.

.

Ed ecco la puntuale replica di Alessio:

Per prima cosa, grazie a tutti. Io a dire il vero sono sempre un po' preoccupato dalle ucronie che partono da lontano, quindi i vostri complimenti mi sollevano dal dubbio di aver fatto un pasticcio. Procedo a rispondere alle domande ed alle osservazioni di ciascuno di voi.

Per Tommaso: lo ammetto, ti ho fatto un bello scherzetto! C'è però una logica: se ci fai caso, tutti i sovrani menzionati in questa lista non arrivano mai oltre al VII. Non so perché ho scelto proprio questo numero, ma ho pensato che ripetere sette volte ciascun nome fosse il massimo. Quindi, quando tutti sono arrivati al settimo, mi sono fermato. Certo, l'ultimo sovrano poteva durare mezzo secolo invece che un anno: tuttavia, non essendoci in questo scenario la Seconda Guerra Mondiale ed avendo lasciato in sospesa la questione del Nuovo Mondo (l'ho sempre menzionato come Impero Americano, per lasciare intendere che l'esperienza napoleonica avesse attecchito pienamente oltreoceano). Diciamo che la seconda metà del XX secolo i nodi sarebbero dovuti arrivare al pettine, e sarei dovuto andare a guardare al mondo intero e non solo all'Europa, come fatto per tutta l'ucronia.

Per Bhrghowidhon:

1) "Carlo" era. Nello scrivere l'ucronia a volte ho modificato il nome dei vari sovrani, e in questo caso devo essermi dimenticato di sostituire a quel "Carlo" il Re Flavio III. Per il resto, spero si capisca, tramite il riferimento a "Kungsberg" che la capitale costruita dai primi sovrani valacchi è l'attuale Kaliningrad. Mi sembrava una posizione ideale, per molti secoli quasi perfettamente baricentrica rispetto al paese.

2) Il marito di Costanza d'Altavilla è Enrico il Leone (con i numeri potrebbero esserci incomprensioni perché Enrico IV anni prima è stato battuto da Rodolfo di Sassonia e non ha mai trasmesso la corona di Germania a suo figlio). La mia idea era determinare due diverse dinastie da Enrico il Leone, una tedesca, dalle sue mogli precedenti, e una italiana, da Costanza. E infatti Costanza avrà un figlio che ha lo stesso profilo storico di Federico II. Chiaramente si tratta di una dinastia completamente inventata, e per questo ho cercato prima possibile di riagganciarla a una dinastia storica, in modo dare un minimo ancoraggio storico ai passaggi dinastici.

3) Non so se ho capito bene la domanda. Se ti riferisci a quello che ho indicato come "Filippo di Francia" è certamente quello che conosciamo come Filippo V di Spagna. In questo caso, poiché la Francia è protestante, i Borbone hanno chance di ambire al trono inglese analogamente ai Guelfi. Solo che a seguito della guerra (sui cui esiti militari glisso) si trova un accordo per cui Filippo si converte al cattolicesimo e (come in HL) sposa una nobile italiana, venendo poi scelto dai nobili italiani come sovrano. I Borbone sono quindi sul trono tanto in Francia quanto in Italia, ma le due dinastie devono però restare separate visto che uno dei due paesi è cattolico, l'altro è protestante.

Per feder: sull'unione tra Francia e Germania vorrei approfondire, perché in effetti l'accelerazione sull'integrazione tra paesi, dopo secoli di relativo pluralismo ed equilibrio, merita certamente delle spiegazioni. Uno degli interventi che hai definito chirurgici è stato quello che ha portato, in Germania, all'affermazione della dinastia Guelfa. La scelta dei guelfi non è stata per una questione di simpatia, bensì per assicurare una continuità dinastica paragonabile a quella dei Capetingi in Francia (in HL la vittoria dei Ghibellini non ha prodotto altrettanta stabilità). Tuttavia, il ramo principale dei Guelfi si estingue nel 1884, determinando una situazione in cui avrebbe dovuto esserci o un Re "britannico" oppure l'avvento di una nuova dinastia. In questo scenario si infila l'idea perorata (in questa TL) dal filosofo Fichte. In un mondo in cui non ha senso inventare il nazionalismo tedesco (perché la Germania esiste come stato unitario da secoli e secoli) ho messo nelle mani di Fichte il concetto di "Nazione tedesca e gallesca" ispirato non all'unione di Germania e Italia del nord (che in questa TL non sono mai state unite) ma di Germania e Francia (che invece sono state unite nel Regno dei Franchi prima della sua divisione) che sono accomunate dal fatto di essere nazioni protestanti e probabilmente da una maggiore vicinanza. Non sfugga un particolare: in questa TL Lotario sconfigge Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, quindi in questo mondo non è esistita la Lotaringia. Certamente Francia e Germania hanno lottato per secoli sui confini, ma il loro legame è stato molto più diretto perché probabilmente stati "cuscinetto" come i Paesi Bassi e la Borgogna non sono esistiti. Ecco perché l'idea di riunire le antiche Francia Occidentalis ed Orientalis non dovrebbe essere così strana.

Dal punto di vista geopolitico, l'unificazione di Francia e Germania viene a essere una mossa antibritannica, ed è per questo che tutto il periodo successivo è tutto all'insegna del braccio di ferro tra il nuovo gigante franco-tedesco e i britannici. La Grande Guerra è un confronto frontale tra queste due potenze, visto che in questo scenario:

- L'Austria-Ungheria non

esiste;

- La Russia è meno importante (ricacciata più a est dalla presenza della

Valacchia Baltica e priva di sbocco sul Mar Nero perché l'Ucraina è indipendente);

- La Valacchia Baltica è (per scelta dell'autore) un paese che preferisce stare fuori

dalla mischia.

Dopo la Grande Guerra si passa alla Rivoluzione. In questo caso non può coinvolgere la Russia (sia perché la Russia non ha partecipato alla guerra, sia perché già nel 1905 ha conosciuto la sua rivoluzione, di indirizzo liberale) ma può coinvolgere la Francia-Germania sconfitta nella guerra. Il fatto che la Rivoluzione irrompa sul Reno rende ancora più semplice il "contagio" dell'Iberia e dell'Italia, e quindi rispetto alla storia reale si crea uno scenario piuttosto diverso: il "blocco socialista" si trova in Europa Occidentale (Gran Bretagna a parte, almeno al punto in cui la storia si è fermata), mentre i paesi orientali (Russia e Ucraina) non sono coinvolti. La Guerra Fredda quindi sarebbe geograficamente a parti invertite. In effetti, questo strano blocco socialista sembra poter rivestire un ruolo simile a quello dell'Unione Europea, ma non ho ancora studiato bene la questione.

.

In seguito, Alessio ha avuto un'altra idea:

La Croazia Bianca

Un altro tema che mi intriga è quello della Croazia Bianca. Sull'origine del popolo croato le ipotesi sono numerose ed esiste una copiosa letteratura, tuttavia una delle ipotesi tradizionali è che i croati provenissero da un territorio ancestrale chiamato in alcune fonti antiche "Croazia Bianca" (esistono teorie simili riguardanti i serbi, ma l'esistenza di una "Serbia Bianca" sembra essere appesa a un numero più ridotto di fonti e non sembra aver trovato finora adeguato supporto da dati antropologici ed archeologici). La Croazia Bianca è stata collocata in varie posizioni nell'ambito dell'Europa Nordorientale, ma diciamo che la maggior parte degli studiosi ha ipotizzato che fosse compresa tra le attuali Polonia sudorientale, Slovacchia e Ucraina occidentale.

A parte l'interesse in termini storici e antropologici, il tema è anche di interesse ucronico perché se la migrazione dei croati non fosse mai avvenuta, ciò avrebbe potuto determinare vari cambiamenti nella storia europea nel corso dell'ultimo millennio. Non so se riuscirò a scrivere un'ucronia completa sul tema, sarebbe bello, ma intanto ho provato a immaginare la Croazia ed altri paesi europei contemporanei che potrebbero avere confini diversi:

Poiché i croati non hanno mai

lasciato i loro territori d'origine, il loro stato confina con l'Ucraina.

Probabilmente la Croazia ha fatto parte dell'URSS, prendendo il posto della

Moldavia (che in questa TL non esiste).

La capitale della Croazia è Lavov (dovrebbe essere la traduzione croata di

Lviv).

L’Ucraina “scivola” verso sud incrociando un altro tema che a me sembra

interessante: una Unione Sovietica maggiormente protesa verso il Danubio.

La Romania ha avuto evidentemente una genesi diversa, tanto che comprende tutta

la riva orientale del medio Danubio. In ogni caso, la capitale Bucarest attesta

che il cuore pulsante del paese è ugualmente la Valacchia.

L’Ungheria, infine comprende Pannonia e Illirico. La capitale non può essere

Budapest, anzi è possibile che, essendo il corso del Danubio corrispondente al

confine con la Romania, è possibile che esistano ancora una Buda ungherese e una

città romena in sostituzione di Pest. La capitale ungherese in questa TL è Pecs,

città piuttosto centrale rispetto alla nuova geometria del paese.

Che ne pensate?

.

Gli risponde Paolo Maltagliati:

Vanno sistemate un po' di

cose perché una configurazione del genere funzioni.

Il problema principale è l'Ungheria, o meglio gli ungari. La Levedia, penultima

tappa della migrazione magiara, si colloca proprio nella zona della Croazia

Bianca. Ed i magiari sono una evidente buona ragione per cui i croati si

sposterebbero.

L'ipotesi più verosimile è che la Croazia (Bianca) si chiami Ungheria, ma sia un

paese slavo (un po' come la Bulgaria: i bulgari erano un popolo turcico,

slavizzatosi in loco, il farto che glu ungari abbiano mantenuto la lingua

uralica è una concomitanza di fattori estremamente fortunata, le possibilità che

questo accadesse erano bassissime).

A proposito dei Bulgari, essi sono la ragione per cui la Romania è quella che è.

Il primissimo khanato bulgaro possedeva e terre attualmente rumene e la lingua

amministrativa civile di prestigio che scelse fu il latino, lingua dei centri

urbani rimasti, mentre le campagne erano slavizzate. Poi arrivarono prima i

peceneghi e poi i magiari e i bulgari persero la sponda sinistra del Danubio, si

cristianizzarono e dunque slavizzarono e il resto lo sai già. Ora, una

configurazione terriroriale del genere indicherebbe che il khanato bulgaro quei

territori non li perse mai, se non per processi lenti e comunque più recenti...

per cui il processo di conversione e evoluzione linguistica andrebbe nel segno

di una Danubia interamente slava, con la romanità orientale e balcanica a finire

come quella britannica o nordafricana, ossia relitti semisconosciuti ai più.

Anche a prescindere da quanto detto prima, gli ungheresi, ad ogni modo,

difficilmente si sarebbero stanziati sulle montagne, da popolo tipicamente delle

steppe, quindi un numero altissimo di mutamenti storici,non completamente

impossibili, ma estremamente complessi da tracciare e incastrare tra di loro.

L'ipotesi che ritengo più probabile per la zona viola è un paese slavo con forte

minoranze germaniche o viceversa. Germaniche non perché lì ci abitassero i

gepidi, sia chiaro, ma nel contesto della rigermanizzazione portata avanti a

partire dall'impero carolingio dello spartiacque alpino, che qui, con un

contesto regionale meno organizzato(in pratica i croati a fare da tappo, ben

vegliati da bizantini, moravi e poi ungheresi) sarebbe aperta a una situazione

simile a quella slovena.

Ultima cosa: se la Croazia bianca avrebbe avuto/mantenuto, stando dove l'hai

messa, una lingua slava occidentale o non si sarebbe fatta assimilare dalle

lingue slave orirbtali. Per farlo la condizione fondamentale è capire da chi

avrebbe ricevuto il cristisnesimo, se da Roma o da Costantinopoli.

E aggiungerei un'ultima cosa. Anche la storia dell'Ucraina va un po'

ripensata(ma andrebbe rivista secondo i vari meccanismi che si evolvono, qui

tutti da riformulare), perché salta chiaramente all'occhio che non esisterebbe

alcun principato di Galizia-Volinia. A meno di pensare che clan croati della

zona circostante siano in grado di fondare un omologo.

Quindi, riassumendo, il modo migliore per mantenere la tua configurazione

territoriale è... cambiare un po' i nomi (paradossale ma vero):

Viola: 'Erzegovina' (variante

meridionale dello sloveno?)

Arancio: 'Danubia' (lingue slave occidentali, simili allo slovacco)

Rosso: 'Ungheria' (lingua slava occidentale affine al polacco)

Azzurro: 'Ucraina' (di cui la 'Croazia' è estensivamente la regione occidentale)

Ma perché trovi dubitabile la Serbia Bianca? Le fonti esistono, seppur poche, ed esiste persino, ad oggi, il popolo dei Sorabi (vero che non è affatto detto che i Serbi siano discendenti dai Sorabi migrati verso sud, ma non è nemmeno scartabile).

.

Ecco la replica di Alessio:

Ti ringrazio, le mie conoscenze non mi permettevano di tracciare un quadro così complessivo della situazione. In particolare, avevo un po’ bypassato la genesi medievale delle varie popolazioni pensando direttamente ai regni moderni. Avevo quindi pensato non tanto all’’insediamento dei magiari sui rilievi dinarici, quanto all’’assimilazione della cultura magiara da parte di popolazioni di origine diversa (Latina, slava, germanica) comprese politicamente all’interno del regno ungherese (cosa che sarebbe avvenuta contestualmente alla riconquista contro gli ottomani, quindi in epoca relativamente recente).