Magellania: storia di un continente

dedicata ad Enrico Pellerito

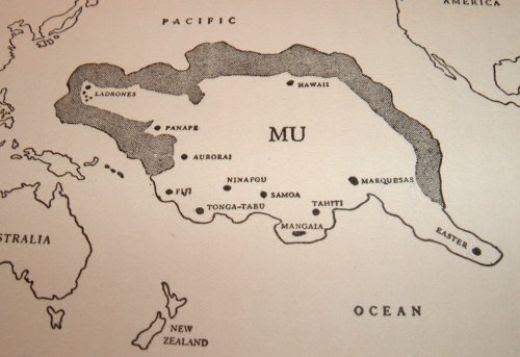

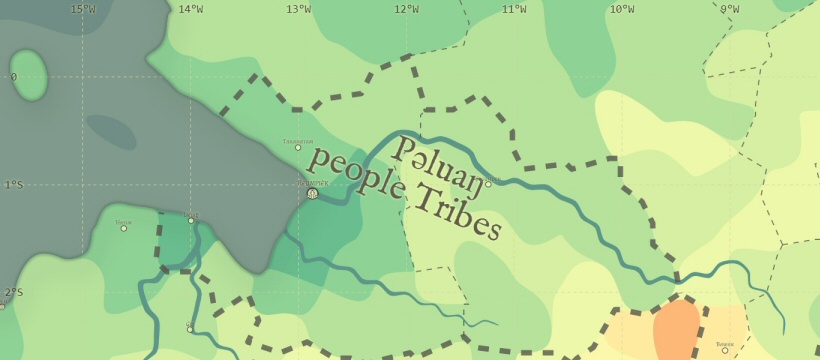

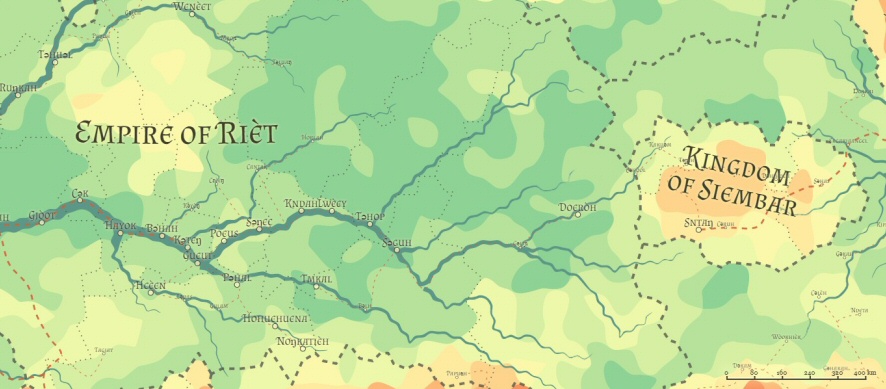

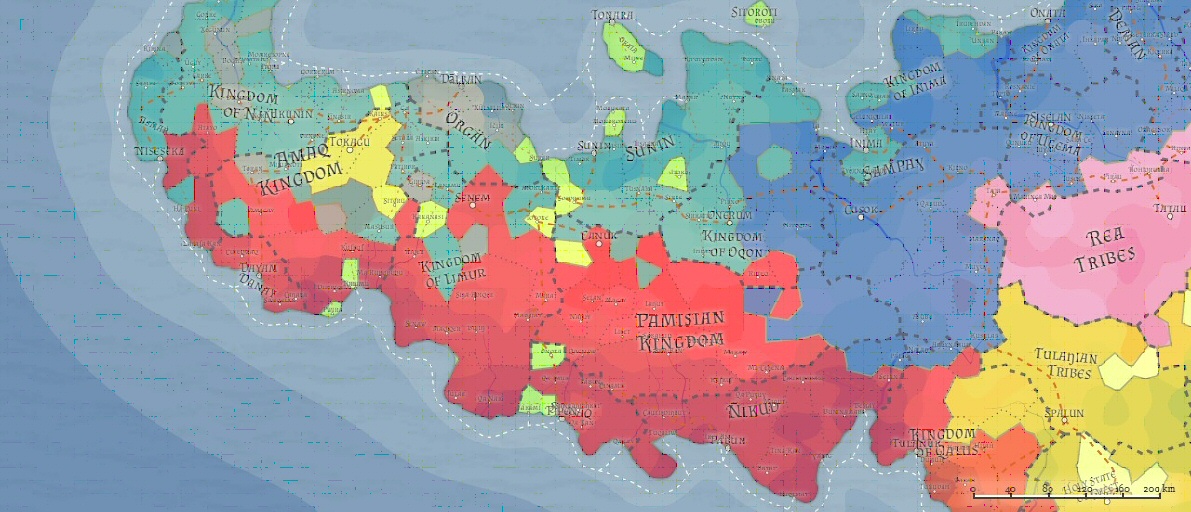

Fig. 1.1 La Magellania in una mappa del XIX secolo

1- Brevi cenni di storia geologica

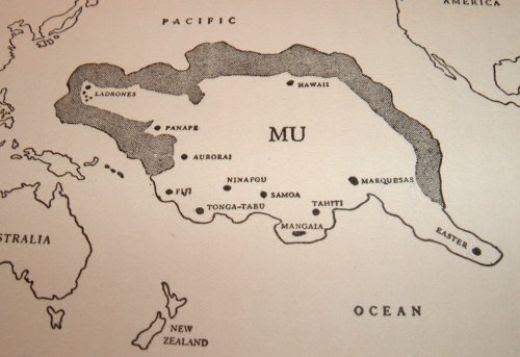

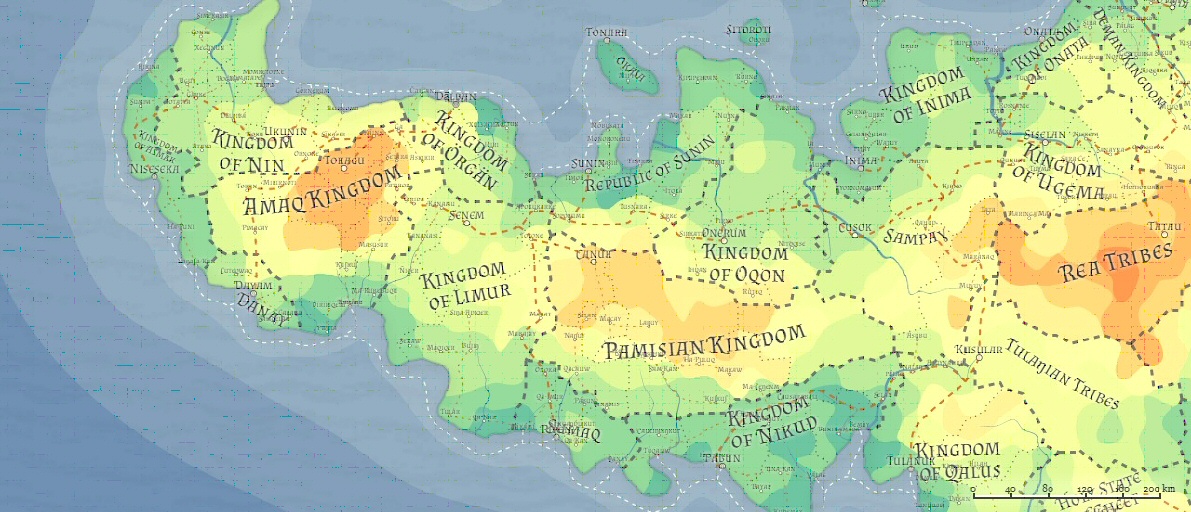

La storia di questo continente inizia seicento milioni di anni fa circa, con l'emersione dei primi, cosiddetti, 'cratoni', placche di terra che, in seguito, si espanderanno progressivamente per dare vita a veri continenti. Nel primo paleo-oceano di cui deduciamo l'esistenza, detto di Mirovia, il cratone magellanico occupava all'incirca una posizione intermedia tra il cratone kalahariano e quello rioplatense. Non sarà però in loro 'compagnia' che proseguirà il suo viaggio sulla superficie terrestre: duecento milioni di anni dopo, il continente magellanico occuperà la porzione sud-orientale del supercontiente di Pangea, stretto tra il blocco australo-antartico e quello indiano. A partire da quella data inizierà il suo lento e progressivo spostamento in direzione nord-est. Prima di staccarsi dai suoi 'vicini' – a nord-ovest il continente eurasiatico, a sud-ovest il continente australo-antartico, tuttavia, dovranno passare centinaia di milioni di anni (durante i quali la parte orientale dell'oceano Tetide, che poi formerà l'oceano Indiano, sarà un enorme mare chiuso tropicale); per la precisione, intorno ai quaranta milioni di anni fa. Pur tuttavia, il progressivo avvicinamento al continente sud americano porterà all'urto con la placca di Nazca, motivo per il quale inizierà l'orogenesi dei monti della catena orientale del continente, oltre che la 'protrusione' della penisola sud-orientale. L'orogenesi dei monti della catena australe, invece è ben più antica e deriva dalla collisione della placca sudpacifica, in movimento in direzione nord, con quella magellanica. La pressione congiunta di questi due movimenti porterà ad un innalzamento particolarmente importante a sud-est, dove sorge il massiccio di Uwam, la cima più alta del continente, con i suoi 6724 metri. In generale, in tutti i 17.443.891 Kmq dell'intera Magellania, si ha un'elevazione particolarmente prominente e gli altipiani con altezze comprese tra i millecinquecento e i duemila metri non sono così rari (0).

Fig. 1.2 cartina fisica del continente

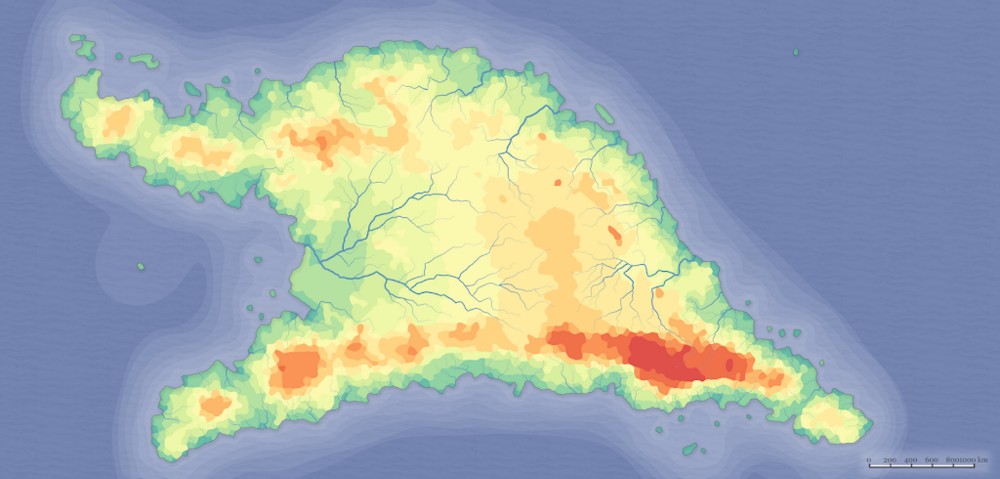

Fig 1.3 cartina degli habitat del continente

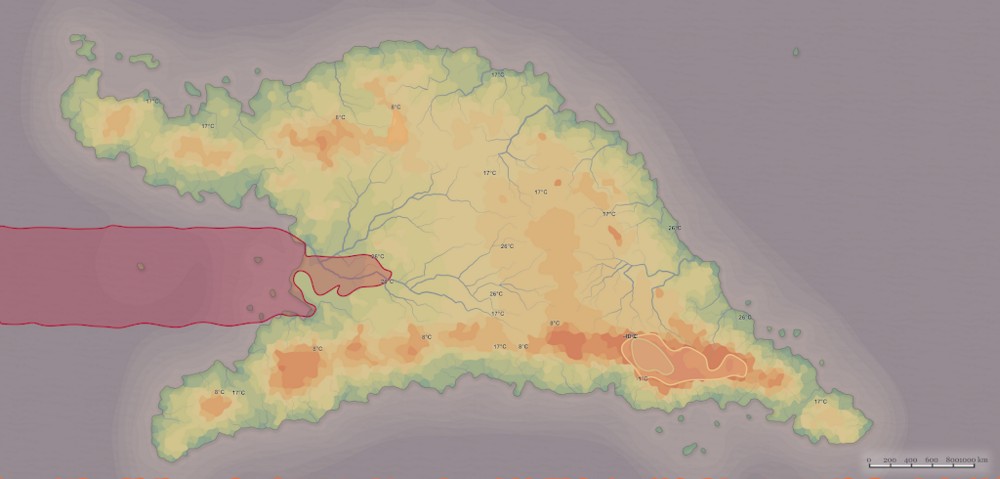

Fig. 1.4 Temperature del continente

Fig. 1.5 precipitazioni medie del continente

2 - Brevi cenni di storia paleontologica e zoologica

I continui processi

orogenetici a cui è stato sottoposto il continente nel suo 'viaggio' rendono

questo continente piuttosto deludente, dal punto di vista dei ritrovamenti

fossili dei periodi anteriori al mesozoico. Le scoperte più importanti in questo

senso è stata quella di un genere di placodermi del tardo devoniano e un genere

di gorgonopsidi molto enigmatico, in quanto estremamente vicino al limite P-T e

con caratteristiche fisiche basalmente orientate verso la vita acquatica.

Scoperte ben più sostanziose provengono dall'epoca dei dinosauri, con una messe

di generi di sauropodi e teropodi di grandi dimensioni, in particolare il

Tromerosaurus, che doveva essere l'equivalente del T-Rex in Magellania.

'Figli', se così si può dire, dei dinosauri, sono gli uccelli in Magellania ci

fu una evoluzione esplosiva di un numero straordinario (e variopinto) di forme

avicole, volanti e non.

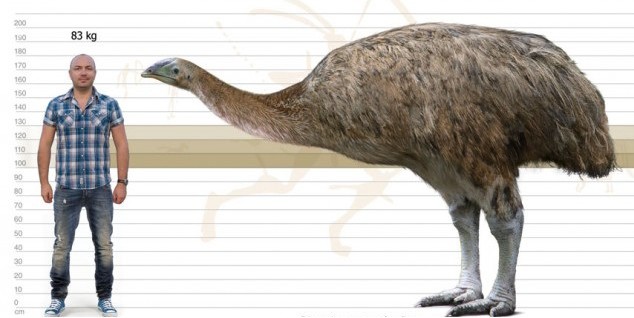

Senza alcuna esitazione, il più noto rappresentante di questo tipo di fauna

sopravvissuto fino ai giorni nostri è il Moa, un mastodontico uccello non

volante. Stando ai dati sul DNA recentemente giunti in nostro possesso, questi

animali dovettero ridursi ad un numero veramente limitato di esemplari intorno

ai 30mila anni fa. Non sappiamo cosa sia accaduto, anche se si suppone possa

essere un qualche drastico cambiamento climatico nel loro habitat o la caccia

intensiva cui furono sottoposti dalle prime comunità umane. Resta il fatto che

se a tale causa fu dovuto il rischio di estinzione, gli uomini stessi

rimediarono, poiché le prime comunità neolitiche ne iniziarono l'allevamento.

Fig. 2.1 Il Moa

Decisivi per la storia

dell'evoluzione sono i ritrovamenti risalenti al terziario e al quaternario, che

ben rappresentano il percorso divergente dei mammiferi continentali rispetto

alle altre terre emerse. In particolare, il dominio dei marsupiali sui

placentati almeno sino al pleistocene. Particolarmente sorprendente è la

constatazione del grado di convergenza evolutiva che ha portato animali

filogeneticamente molto differenti ad acquisire tratti fenotipici similari. Un

esempio su tutti è quello che è stato approssimativamente definito come il 'cane

marsupiale', ossia il Pimbo, (nome scientifico Pimbus longicrus) o, dagli

australiani, quadraroo, in quanto si tratta di un lontano discendente dei

balbaridi, antichi macropidiformi che non avevano ancora perfezionato il salto

come mezzo di locomozione. In Magellania questi strani canguri quadrupedi, dai

diversi tipi di alimentazione (esistevano infatti sia specie erbivore che

prevalentemente carnivore) hanno raggiunto dimensioni notevoli (alcune specie

gigantesche sono state documentate fino a 30mila anni fa, vale a dire all'arrivo

dell'uomo nel continente), ma una delle specie di dimensioni più modeste venne

addomesticata dall'uomo come compagno nelle sue attività di caccia e raccolta.

Una caratteristica che condividono con i cugini dall'altra parte del mare è la

pressoché totale assenza di scorie gassose derivate dalla digestione dei

vegetali; tali residui vengono convertiti in acetati che possono essere

convertiti in energia dall'animale.

Altri marsupiali particolarmente iconici della Magellania sono il Tinavo, grosso

mammifero palustre vagamente somigliante a un capibara, ma dal comportamento e

dalle dimensioni molto simili a quelle di un ippopotamo (Si tratterebbe di un

lontano parente del diprotodon, vombato gigante estinto nel tardo pleistocene in

Australia. Anche il Tinavo ha rischiato, dal XIX secolo la stessa fine, ma un

programma di salvaguardia del suo habitat e di reintroduzioni ha permesso alla

specie di riprendersi gradualmente), il leone marsupiale e il lupo marsupiale,

predatori in cima alla catena alimentare nelle savane e nelle giungle del

continente.

Fig 2.2 Un lupo marsupiale nella foresta

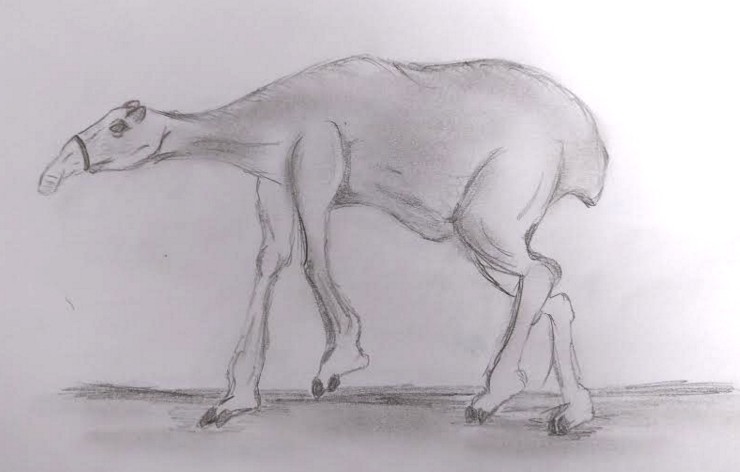

Last but not least, un altro vombatiforme, il Simbi, forse il più importante tra le specie marsupiali locali per lo sviluppo della civiltà. Agli occhi dei primi europei a mettere piede in questa parte di mondo parve un bizzarro incrocio tra un tapiro ed un maiale e, come quest'ultimo, videro che i locali lo allevavano per la sua carne. Per 'colpa' del Simbi, per lungo tempo venne data inoltre una interpretazione fenotipica erronea di una specie pleistocenica australiana, il Paleorchestes Azaei, che venne rappresentato con una proboscide. Solo di recente si è ipotizzato che la conformazione delle cavità nasali del teschio non coincide con questa raffigurazione. Naturalmente, anche in questo caso, si possono trovare in tutta la Magellania resti fossili di specie prossime di dimensioni ben maggiori, scomparse tra i venti ed i diecimila anni fa, probabilmente a causa del fatale mix tra i cambiamenti climatici e la caccia intensiva da parte dei primi uomini.

Fig. 2.3 Rappresentazione artistica di un Simbi (disegno di Paolo Maltagliati)

Ciò che per lungo tempo ha

rappresentato un complesso mistero per gli scienziati è come i placentati

provenienti dal sud-est-asiatico (sufficientemente vicino alla Magellania e

spesso, durante le ere glaciali pleistoceniche, persino ad esso collegato) non

siano riusciti a spodestare e rimpiazzare i marsupiali dominanti, come invece

avvenuto in Sud America dopo la nascita dell'istmo di Panama. In particolare, i

canidi, sebbene presenti nell'ovest del continente, hanno iniziato a diffondersi

verso l'interno solo in compagnia dell'uomo nelle ondate migratorie più recenti

(e che comunque, strano a dirsi, gli ha presto preferito il pimbo al pari dei

primi aborigeni).

L'ipotesi più ragionevole elaborata dagli esperti è che, sebbene all'apparenza

ecologicamente 'normale', con una serie di biomi non dissimile da quelli che si

possono trovare in altre regioni equatoriali e tropicali del mondo, la

summenzionata grande elevazione del territorio reca con sé due effetti secondari

non trascurabili: la temperatura sensibilmente minore rispetto a molte aree

poste alle medesime latitudini e, soprattutto, un minore apporto di ossigeno

dalla respirazione, che impone una maggior difficoltà di adattamento. Diversi

paleoclimatologi e paleontologi si spingono persino ad affermare che ciò ha

avuto come fortuito corollario che il tasso di estinzione della macrofauna

pleistocenica attribuibile all'overkill da parte dell'uomo è stato

percentualmente più lento che altrove, in quanto più lenta è stata la velocità

di colonizzazione umana del continente stesso (1).

Una possibile causa dell'estinzione della megafauna marsupiale magellanica è

piuttosto da identificarsi nel cosiddetto 'interscambio magellanico-patagonico',

avvenuto a partire da ventimila anni fa. Infatti, a causa delle glaciazioni e

del conseguente abbassamento del livello dei mari, le isole dell'arcipelago Juan

Fernandez, che si protendono dalla punta orientale della Magellania fin verso il

Cile (e che rappresenterebbero i monti della cosiddetta 'Dorsale di Nazca') si

ingrandirono a tal punto da consentire un passaggio via terra tra i due

continenti. Ciò permise l'attraversamento non solo a comunità umane proto –

amerindie, ma anche a diversi tipi di animali, che, abituati al clima e alle

altitudini andine, non trovarono particolari problemi ad adattarsi ai nuovi

habitat. Anzi, ironia della sorte vuole che gli animali di maggior successo si

estinguessero infine nel continente d'origine.

Il principale è senza alcun dubbio è il Mara, ossia, forse, il principale mezzo

di comunicazione della storia continentale. E' considerato, del resto non a

torto, il 'cammello magellanico' ed è stato il fedele compagno di innumerevoli

carovane umane. L'uomo ha pesantemente influito, attraverso incroci selettivi,

sulla sua specie, tanto è vero che ora ne esistono svariate razze.

Fig 2.4 Rappresentazione artistica di un Pimbo (disegno di Paolo Maltagliati)

Fig 2.5 Rappresentazione artistica di un Mara (disegno di Paolo Maltagliati)

Fig. 2.6 Statuette votive raffiguranti dei Mara

A proposito di cammelli,

anche i veri camelidi sudamericani si possono annoverare tra gli ospiti. Se

sulle Ande dal Guanaco e dalla Vigogna vennero selezionati il Lama e l'Alpaca,

allo stesso modo sulla cordigliera orientale e poi in quella meridionale si

diffuse la Pecunia (da una storpiatura spagnola di un lemma indigeno), molto

apprezzata per la sua lana.

Quasi altrettanto importante del mara è il 'cavallo magellanico' (nome

scientifico: Hippidion Analasensis). Discendente dalle specie sudamericane di

cavallo, è infatti più tozzo e robusto delle sue controparti euroasiatiche (ma

forse la sua corporatura era l'ideale per una sua diffusione). Ciò nondimeno ha

svolto egregiamente il suo ruolo come trasporto di merci e persone nel corso dei

millenni.

Fig 2.7 Un cavallo magellanico allo stato brado

Molto utile per l'uomo è

stato anche lo Sciola, un possente ungulato brucatore, che, una volta

addomesticato è diventato pressoché ubiquitario come fonte di latte e carne.

Gli uomini, tuttavia, avrebbero probabilmente fatto a meno dell'arrivo in

Magellania di due grandi e pericolosi predatori, temuti e adorati come divinità

dalle prime tribù di cacciatori-raccoglitori: il puma (la cui sottospecie

magellanica è chiamata Puscia) e l'orso nero magellanico, o Atruco (nome

scientifico: arctotherium gracilis), spesso definito dalla stampa divulgativa

anglosassone 'Il cugino cattivo di Paddington', perché, al contrario dell'orso

nero dagli occhiali sudamericano, l'atruco non disdegna affatto abbattere

pecunie allo stato brado e cibarsene. Al giorno d'oggi, comunque, i casi di

attacchi agli umani sono davvero rari.

Fig 2.8 Rappresentazione artistica di uno Sciola (disegno di Paolo Maltagliati)

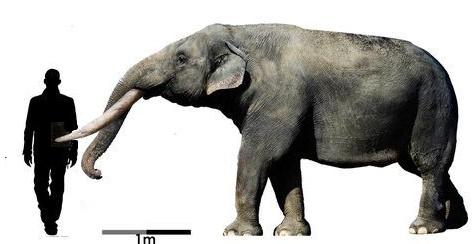

L'ultimo grande mammifero giunto da est sul continente è il piccolo (due metri alla spalla) elefante di Magellania, che in realtà, dal punto di vista filogenetico è molto meno imparentato agli elefanti asiatici e africani di quanto non si pensasse un secolo fa. Esso infatti è un gonfoteride, gruppo fratello a quello dei mastodonti e dei veri elefanti. Per decenni si pensò che l'elefante di Magellania fosse un'eccezione, un vero e proprio 'fossile vivente', unico modo per far rientrare la specie all'interno del semplice quadro evolutivo che i paleontologi avevano delineato, ovvero la sequenza gonfoteridi – stegodonti – mastodonti – mammuth – elefanti. Quando progressivamente iniziò ad apparire un quadro immensamente più complesso, con i cinque ordini spesso coevi in diverse zone del pianeta, l'elefante magellanico cominciò a non sembrare più così 'fuori posto', come inizialmente si era supposto.

Fig 2.9 Le dimensioni di un elefante magellanico

3 – La colonizzazione umana della Magellania

3.1 Prima dei sapiens

La Magellania, sin

dall'inizio del genere Homo, è stata soggetta a numerose e diverse ondate

migratorie, le cui origini ed entità sono, spesso, molto difficili da seguire e

ricostruire. Non esistono posizioni universalmente accettate, quanto piuttosto

una serie di ipotesi più o meno accreditate che conducano dal Pleistocene sino

al neolitico e alle età del bronzo e del ferro.

Un tempo si supponeva che i primi ominidi a raggiungere il continente fossero

stati gli Erectus, in un periodo stimabile intorno al milione di anni fa. Ora

diversi fossili pongono degli interrogativi su questa ricostruzione. Nel 2005

venne scoperto un individuo dalle caratteristiche primitive e dalle dimensioni

contenute, risalente a 230mila anni fa. Subito venne associato agli scheletri di

Homo Floresiensis, scoperti nella non lontana insulindia due anni prima. Analisi

più approfondite dimostrarono che si trattava, però, di una specie autoctona,

ribattezzata sul momento Homo Latensis (dalla regione di Lat, nel sud-ovest del

continente, in cui era stato ritrovato). Due anni dopo, sull'isola di Luzon,

nelle Filippine, venne scoperto un terzo scheletro che aveva le stesse

caratteristiche di statura bassa e corporatura minuta. Subito ci fu chi si

affrettò a sostenere l'appartenenza dei tre ritrovamenti ad un'unica specie,

mentre la maggior parte degli scienziati si mostrò più scettica a riguardo. Il

dilemma più importante riguardava la filogenesi di tali individui: essi infatti

non potevano discendere da Homo Erectus, in quanto quest'ultimo detentore di

caratteristiche fenotipiche non compatibili con tale modello. Ciò lasciava

largamente supporre che - fossero essi appartenenti ad un'unica specie o fossero

piuttosto tre diverse, la sostanza del problema rimaneva tale – vi fosse stata

una colonizzazione del genere Homo in Asia antecedente all'espansione di Erectus

fuori dall'Africa, a meno di tornare alla obsoleta ipotesi che questi ultimi non

fossero di origine africana, bensì asiatica. Tesi che però era stata smentita

dagli studi genetici più recenti.

Tra il 2015 e il 2019 i risultati diagnostici confermarono che non si trattava

né di individui deformi di altre specie del genere Homo, né di un'unica specie,

quanto piuttosto una gemmazione locale (nel caso del Floresiensis e del

Luzonenis facilmente spiegabile con l'ipotesi del nanismo insulare) di un

progenitore comune migrato fuori dal continente africano molto prima di un

milione di anni fa. Ancor più sorprendente era constatare che, con ogni

probabilità, tali specie fossero convissute per molto tempo con altri ominidi,

senza subire una precoce estinzione per pressione competitiva.

Il quadro non fece che complicarsi nel 2009, quando nella Magellania

nord-occidentale venne scoperta dai paleontologi un'arcata mandibolare risalente

a 100mila anni fa, chiaramente non sapiens, per quanto con tratti decisamente

più moderni. La 'vita' di 'Homo Magellanicus' (questo il nome temporaneo) come

specie a sé stante, la cui filogenesi era ancora tutta da ricostruire, non fu di

nemmeno un anno: il paleogenetista Svante Pääbo, infatti, l'anno seguente

divulgò la scoperta di un nuovo ominide, situato molto in alto nell'albero

evolutivo, chiamato Homo Denisova, dal nome della località siberiana in cui

vennero compiuti i ritrovamenti. Fu enorme lo stupore dei paleontologi che

riportarono alla luce Homo Magellanicus nel constatare che quest'ultimo aveva

caratteristiche che lo ponevano come sottospecie di Denisova. Lo stesso Svante

Pääbo venne chiamato per un consulto e diede parere affermativo alla teoria.

Questo voleva dire che, tra i trecento e i centomila anni fa, vi fu una

radiazione extra-africana, anteriore a quella di Homo sapiens, che raggiunse

presumibilmente il sud-est asiatico e da lì la Magellania. Del resto, uno studio

comparato sul materiale genetico di Denisova e le popolazioni attuali di diverse

etnie del mondo mostrò come l'apporto genetico denisoviano nelle popolazioni

papuasiche, magellaniche meridionali e aborigene australiane ammonta al 5%,

percentuale niente affatto trascurabile e che conduce a supporre con buona dose

di certezza che vi sia stata una ibridazione tra quella e la nostra specie

(ancor più affascinante notare che la percentuale di materiale genetico

condiviso scende se il confronto si attua con il Denisova Magellanicus, prova

del fatto che esso fosse una 'versione' più antica e arcaica rispetto al suo

omologo siberiano. Resta da domandarsi se esista un – ancora da scoprire – vero

e proprio 'Homo magellanicus' discendente recente diretto dalle migrazioni

denisoviane verso il sud-est asiatico, oppure no).

.

3.2 L'approdo di Homo sapiens in Magellania

Ancor oggi identificare una

data anche solo approssimativa per il primo 'sbarco' degli uomini moderni sul

continente magellanico è molto complesso. I primi ritrovamenti fossili risalgono

ai 28mila anni fa, ma numerosi esperti sostengono che la prima colonizzazione

possa essere tranquillamente retrodatabile sino a quarantamila anni or sono, per

quanto per ora non siano ancora stati rinvenuti reperti così antichi. Studi

filogenetici hanno creduto di rintracciare una parentela di molte popolazioni

tuttora presenti sul continente, specialmente nel nord-est e nel sud, da questa

prima ondata, oltre che verificare una effettiva vicinanza con le popolazioni

papuasiche non austronesiane.

L'industria litica segue ritmi paragonabili con altre civiltà paleolitiche,

anche se la maggior parte dei reperti documentano uno stadio di lavorazione già

piuttosto avanzato (questa discrepanza è dovuta al fatto che 'la porta' della

Magellania, la costa occidentale è quella che storicamente è stata la più

soggetta a cambiamenti di natura culturale, etnica e politica, oltre che una

delle aree più urbanizzate del continente, motivo per il quale evidentemente i

siti di popolamento pre-neolitici hanno subito una continua stratificazione

preistorica e storica).

A partire dal quindicesimo millennio prima dell'era cristiana è possibile

rintracciare sull'intero continente dei tratti comuni nelle caratteristiche dei

reperti; in più, presso i siti funerari, iniziano a mostrarsi dei corredi

tipici, che ci danno una prima prova dell'addomesticamento del Pimbo. A questa

fase comune si è soliti dare il nome di cultura di Goh, dal nome del borgo

presso cui sorge il sito più grande e documentato. Essa dura all'incirca due-tre

millenni, prima di dividersi in diverse varianti locali, in particolare nel nord

pluviale del continente e nel brullo entroterra centro-orientale.

Proprio intorno al 12mila avanti Cristo si situa la seconda e, forse, più

straordinaria ondata di popolamento del continente; l'unica, per quanto ne

sappiamo, a non seguire l'usuale direttrice ovest-est. Stiamo parlando della

civiltà di Tululešana, i cui resti sono stati riportati alla luce nell'estremo

sud-est. Secondo ogni probabilità tali genti, armate di rudimentali canoe, con

le quali si dedicavano alla pesca e alla caccia del leone marino, approfittando

del minimo idrografico dell'ultima era glaciale, raggiunsero le estreme coste

sudorientali della Magellania a partire dalla terra del Fuoco, seguendo il

tragitto delle loro prede, ossia Sciola, Mara e Cavalli Magellanici.

Per decenni si è dibattuto su quella che in campo accademico venne nominata

'problema della direzione': sono stati i Tululešana a colonizzare la terra del

fuoco o il contrario? La maggior parte degli scienziati fino ai primi anni del

duemila propendeva per la prima ipotesi. Nel 2007 vennero però introdotte le

nuove tecniche di analisi degli aplogruppi dell' Y-Dna e del Dna mitocondriale

nelle diverse popolazioni e l'annosa quaestio ebbe una risposta che ai più parve

chiara: la presenza notevole dell'aplogruppo Y Q1a3a1 nelle popolazioni del

sud-est magellanico e la coeva scarsa frequenza dell'aplogruppo mitocondriale N

nei nativi dell'estremo Sud America, presente invece in percentuali sempre

piuttosto alte in tutta la Magellania.

Le più grandi innovazioni tecnologiche che emergono dai reperti attribuibili a

questa cultura sono fionde, propulsori e rudimentali archi. Con essi i

Tululešaniani cacciavano animali di media e grossa taglia, con una dieta quindi,

principalmente carnivora. Quello che ancor oggi sfugge alla comprensione è se (e

nel caso, sino a che punto) vi sia stato uno scontro per il territorio con la

cultura di Goh. Molti studi suggeriscono che l'area del sud-est continentale

fosse pressoché disabitata prima del 12mila avanti Cristo, ma la scarsità di

ritrovamenti rende tale risposta ben lungi dall'essere esaustiva.

Sia come sia, direttamente o indirettamente, le invenzioni portate e la

familiarità con molte specie animali di discreta taglia devono aver avuto un

notevole influsso su ogni angolo della Magellania, visto che da questo millennio

in avanti si trova un'esplosione di manufatti in osso sempre più elaborati e,

soprattutto, archi e frecce.

Ma i manufatti in osso potrebbero essere il portato culturale di un ulteriore

flusso migratorio verso il continente, questa volta proveniente da nord-ovest.

L'estesissimo arcipelago Nanpō, come lo chiamano i giapponesi, che collega la

penisola occidentale del continente con la baia di Tokyo, doveva doveva essere

per ampi tratti molto più esteso o, addirittura, una lunga lingua di terra, tale

da rappresentare una sorta di enorme autostrada, che dalla Siberia orientale

andava sin verso la piattaforma magellanica. In tal modo, popolazioni

paleosiberiane giunsero nell'arcipelago (allora penisola) giapponese, dando vita

alla cultura Jomon; alcune, tuttavia, proseguirono il loro tortuoso viaggio

verso climi più caldi, stanziandosi infine sul continente.

Sicuramente esse affinarono, durante il percorso, l'arte della pesca e della

navigazione con canoe, creando manufatti particolarmente eleganti e raffinati,

che tuttora affascinano anche gli artisti contemporanei.

La conseguenza più immediata di tali 'invasioni' fu che in Magellania comunque

si incontrarono, al tramonto dell'era glaciale, popolazioni diverse. Tale

incontro/scontro certamente influì su quello cui possiamo assistere dai

ritrovamenti archeologici, ossia un rapido susseguirsi di innovazioni tecniche e

artistiche che spostò in avanti le lancette della civiltà. Tra tutte, la più

evidente è la pittura parietale, fino ad allora pressoché assente, ma che, a

partire dalla costa sud, si diffuse a macchia d'olio. Di non minore importanza,

possiamo osservare, sempre sulla cordigliera meridionale, i primi, pur

rudimentali, complessi megalitici (anche se il più evocativo, in quanto si

tratta chiaramente di un orologio astronomico che sembra calcolare le fasi

lunari, risale a 10mila anni fa e si trova sulla costa nordoccidentale).

Tra i dodici e i novemila anni fa assistiamo inoltre all'addomesticamento del

Mara, tanto che sono stati trovati degli scheletri completi accanto a quelli

umani in diversi luoghi di sepoltura.

La rivoluzione più grande avvenne di lì a poco, intorno al 6mila avanti Cristo,

quando nacque l'agricoltura. Il cereale di riferimento fu essenzialmente uno, il

riso, a sua volta suddiviso nel riso magellanico di Kaemh (coltivato a secco) e

il riso magellanico di Lat (coltivato su terrazzamenti in umido). A questo,

presto si aggiunse una lunga serie di piante, coltivate per frutti, bacche e

radici/tuberi, le cui più importanti furono senza dubbio il Cocco, il Taro, il

Pandano, il Ti, il gelso indiano, lo zenzero, il pepe e la curcuma.

I primi resti noti di un villaggio agricolo del neolitico in Magellania

risalgono al 5200 a.C, circa, e si trovano nel sud-ovest. Per quanto non si

dispone di dati certi in merito, su suppone una notevole crescita demografica,

che fece da volano ad una sorta di egemonia della cultura di quella regione

(chiamata cultura di Lat) sull'intero continente.

.

3.3 Il Neolitico: nuovi arrivi

Non sappiamo se la cultura di

Lat avesse anche creato forme di aggregazione politica che andassero più in là

della dimensione di villaggio. Sicuramente esiste, in diverse popolazioni

vissute e sviluppate posteriormente, il mito di un'età dell'oro, in cui, in pari

tempo, tutte le nazioni magellaniche godessero di enorme prosperità, ma che allo

stesso tempo fossero governate con scettro di ferro da un imperatore-Dio, che

risiedeva in un'alta torre in cima alle montagne del sud, da cui tutto vedeva e

nulla sfuggiva al suo controllo. Al giorno d'oggi gli antropologi tendono a dare

una lettura in chiave metaforica e psicologica, per quanto ogni tanto spunti

qualche sedicente avventuriero che si getta alla sua ricerca ed afferma persino

di averla trovata. Altrettanto notevole è la pressoché ubiquitaria diffusione

della incinerazione in luogo dell'inumazione come sepoltura, con il ritrovamento

di urne funerarie dalle forme e dagli stilemi decorativi molto simili (pancia

molto larga, con una o più serie di decorazioni curvilinee ripetute e collo

molto allungato e stretto).

Certamente, se davvero esistettero delle città vere e proprie, ancora tutte da

scoprire, e un impero, esso fu destinato ben presto ad essere frammentato in

numerose derive locali a partire dalla metà del quinto millennio avanti Cristo.

Fattore forse rilevante di questa crisi fu la venuta, in di nuovi popoli,

presumibilmente dall'arcipelago insulindiano, che si stanziarono stabilmente

sulla sponda nord della penisola sudoccidentale tra il 4500 e il 4mila avanti

Cristo. A queste genti, chiamate cultura di Brih, risalgono i primi resti di

vere e proprie città, oltre ad una serie di gioielli in osso, giada, legno

laccato e terracotta lavorata. Sembra inoltre che siano stati loro ad introdurre

in Magellania l'allevamento del baco da seta. In realtà, la storiografia recente

tende a rivalutare in modo molto più modesto il contributo da loro fornito al

declino della civiltà di Lat. Se è pur vero che nelle tombe (praticavano

l'inumazione) appartenenti a questa cultura si possono trovare strumenti di uso

quotidiano di una complessità molto maggiore, c'è anche da evidenziare quanto il

raggio territoriale entro cui si sono reperiti manufatti chiaramente loro

attribuibili è estremamente limitato, mentre in altri scavi di villaggi

fortificati risalenti al 3mila avanti cristo circa, nel centro del continente,

sembra che non vi sia alcuno stacco netto nella produzione tecnico-artistica.

Ma chi erano? E' attribuibile una parentela tra loro e popolazioni

contemporanee? Sono state elaborate numerose ipotesi, nessuna delle quali

pienamente e indubitabilmente convincente per tutti. Particolarmente

affascinante, ma a dir poco controversa, è la tesi di G. Lǝbit che sostiene si

tratti di proto-austroasiatici. La sua affermazione si basa sul fatto che si

ritrova una stretta parentela tra il Dna degli scheletri dei defunti delle

necropoli sin qui portate alla luce e le popolazioni attualmente esistenti in

loco. Queste ultime parlano una lingua chiaramente austroasiatica, ma che è

sempre stata di difficile collocazione, in quanto contenente numerosi arcaismi

lessicali e differenziazioni notevoli nella struttura grammaticale. Il legame

tra questi due fattori sarebbe presto spiegato supponendo che la cultura di Brih

sia una migrazione precoce dallo Yunnan, seguendo la linea Delta dello

Yangtze-Taiwan-Filippine-Molucche-Papuasia-Magellania. Il punto controverso di

questa teoria è che contrasta piuttosto nettamente con le recenti tesi di Blench

e Sidwell, che ritengono la diaspora e la differenziazione delle varie famiglie

linguistiche austroasiatiche piuttosto recente, ossia non prima del 2mila avanti

Cristo, quando, seguendo il corso dei fiumi, giunsero dallo Yunnan (dove vi era

stata la transizione neolitica) all'Indocina. L'intera famiglia ha infatti

pressoché le stesse radici per tutto il lessico legato all'agricoltura (che,

appunto, sappiamo essere arrivata lungo il corso del Mekong al più tardi

quattromila anni or sono).

In un recente saggio, la Lǝbit sostiene che la sua ricostruzione non è

necessariamente in contrasto con il lavoro di Blench e Sidwell, basato sulla

dispersione fluviale soltanto in epoca neolitica. Essa infatti afferma che la

ricostruzione lessicale compiuta dai due esperti è, per quanto valida nel

complesso, a tutti gli effetti, inapplicabile per la regione magellanica

sud-occidentale e ciò non si può spiegare semplicemente con la teoria dei

prestiti linguistici dalle popolazioni circostanti (che comunque non danno

risultati pienamente congruenti, come spiegato anche in seguito). Lei propone

che alcune tribù si siano spostate non lungo l'asse nord-sud, ma, anticipando di

due millenni quello che sarebbe stata la direttrice espansionistica dei futuri

popoli Yue, lungo l'asse est-ovest, seguendo il fiume Azzurro verso la costa. A

questo punto, una parte avrebbe preso la direzione del mare, un'altra sarebbe

rimasta sulle coste della Cina meridionale, prima contribuendo alla rovina della

cultura proto – austronesiana di Hemudu, quindi facendosene assimilare. Anzi, è

probabile che tale fusione sia stata all'origine della nascita della cultura di

Liangzhu, che raggiunse il proprio acme tra il 3mila e il 2500 avanti Cristo

circa.

L'obiezione più forte a questa teoria è che mancherebbero tracce delle 'tappe

intermedie' del viaggio degli austroasiatici verso la Magellania, segnatamente a

Taiwan e nelle Filippine. In verità, sempre secondo la Lǝbit, uno studio

sull'esistenza di eventuali lingue di substrato nei linguaggi delle Filippine

non è mai stato affrontato davvero e, a suo dire, potrebbe riservare delle

sorprese rilevanti.

Meno complesso ricostruire la seconda ondata migratoria di genti chiaramente

austroasiatiche, questa volta attraverso la direttrice 'classica',

Malesia-Sumatra-Borneo-Isole della Sunda-Magellania, avvenuta intorno al 2mila

avanti Cristo. Essa sarebbe più serenamente compatibile come una prosecuzione

dell'espansione lungo il Mekong verso la penisola malese. Di essa, inoltre, vi

sono rassicuranti testimonianze linguistiche di substrato in alcune lingue di

Sumatra e del Borneo interno. La cultura di Kaemh, come viene chiamata questa

civiltà, è la prima a regalarci oggetti di gioielleria, composti da metalli a

bassa temperatura di fusione, come stagno, zinco, argento e piombo. Nonostante

l'ossidazione, rimangono oggetti che denotano un gusto e una bellezza unici. I

corredi funerari iniziano a mostrare indumenti sempre più elaborati (fa la sua

comparsa anche la seta). Al contrario della cultura di Brih, quella di Kaemh

conobbe una notevole estensione nell'entroterra semi-arido del continente,

attraversato, in modo non dissimile dal Nilo in Egitto, da vasti bacini

fluviali, che garantivano lo sviluppo di una civiltà urbana di natura ricca e

complessa. Proprio nella cultura di Kaemh possiamo intuire, dai reperti in

nostro possesso, una divisione in caste della popolazione, anche se non ci è

noto quanto rigida. Il loro tratto peculiare, che più accende gli studiosi, è il

ricco patrimonio di simboli, più o meno astratti, che si possono trovare sia

incisi su pietra, sia su vasellame e gioielli. Dalla loro prima scoperta, nel

lontano 1927, il mondo archeologico si divise tra coloro che la ritenevano una

prima e rudimentale forma di scrittura, e chi invece la considerava

semplicemente una modalità di rappresentazione puramente artistica. Al giorno

d'oggi, la stragrande maggioranza degli esperti è più propenso a ritenere si

tratti di pittogrammi dall'intento religioso, astronomico e apotropaico,

piuttosto che una forma di alfabeto vera e propria. E' altresì probabile che la

nascita della scrittura in Magellania nelle culture immediatamente successive si

sia ispirata proprio a tali raffigurazioni.

Nel frattempo, a nord, al principio del primo millennio avanti Cristo (1900 –

1800 a.C. circa), fa la sua prima comparsa la cultura di Lumpaɣ, con ogni

probabilità la progenitrice di tutti i successivi regni e culture

nord-occidentali del continente. Essa è chiaramente austronesiana, come si

evince dalla genetica (presenza dell'aplogruppo O1), ma anche quella che ci ha

lasciato misteriosi templi di forma piramidale, molto simili alle costruzioni

delle civiltà mesoamericane. Come nel caso dei Maya, è altrettanto probabile che

fungessero sia da osservatori astronomici, sia da altari per sacrifici (anche se

i resti umani trovati nei pressi sono tutti ordinati e composti, oltre che

accompagnati da un corredo, motivo per cui pare poco probabile che fossero

vittime, quanto piuttosto fedeli abbienti che volevano essere inumati vicino al

proprio dio). La cultura di Lumpaɣ viene spesso, per quanto mai direttamente

(tanto da far parere a diversi paleoantropologi che si tratti di un tabù),

nominata nel legendarium dei regni dell'età del ferro del nord-ovest, come i

Babal o i Layam. Essi, nelle loro cronache mitologiche, narrano di un tempo

antico, in cui giunse, dal profondo delle acque del mare, la gente della grande

isola. Il loro sovrano si faceva chiamare, a quanto sembra, “Colui che corre

incontro al sole”, cosa che lascia supporre uno spostamento di tale popolo da

ovest verso est. Quale sia tuttavia questa “grande isola”, è difficile da

stabilire. Per ragioni di prossimità, il candidato più probabile è l'isola di

Mindanao. Che i Lumpaɣ fossero abili navigatori è assolutamente possibile, per

quanto resti il fatto che la distanza in mare aperto tra Mindanao e la punta

occidentale della Magellania sia discreta. Tale ipotesi, tuttavia, non convince

tutti fino in fondo. Altra ipotesi, meno accreditata, ma comunque non priva di

argomentazioni a favore (come il fatto che, nelle tavole di legno laccato

lasciateci dalla mitologia Layam, sia presente anche la leggenda secondo cui la

luna all'inizio fosse un secondo sole, presente ancora oggi tra il popolo

taiwanese dei Bunun), è che il punto di origine dei Lumpaɣ sia l'isola di

Taiwan.

Essi non sarebbero stati, però, gli unici popoli austronesiani accasatisi sulle

sponde occidentali della Magellania. Un'ulteriore, per quanto di minore portata

demografica, 'invasione', questa volta dell'estremo sud, giunse tra il 1200 e il

1000 avanti Cristo, mettendo in seria difficoltà gli esponenti della cultura

austroasiatica di Brih. Si può affermare che essi appartengano già al ceppo

etnolinguistico detto Malao-Magellanico, che tanta fortuna politica avrà in

seguito. Quest'ultima cultura, detta di Qaqaqe, è assolutamente peculiare perché

è la prima in cui vediamo un notevole (poi diffuso a macchia d'olio in tutto il

continente) uso dei metalli. Inizialmente rame, molto presto le capacità di

creare forni in grado di erogare calore intorno ai 1500 c° portarono al

massiccio utilizzo del metallo più abbondante della regione, ossia il nichel, da

solo o in lega con il rame stesso (cupronichel). Sicuramente si trattò,

perlomeno inizialmente, di un caso, ma questo metallo era perfetto per il clima

caldo umido della regione, in quanto particolarmente resistente all'ossidazione,

alla corrosione e all'erosione. Questa invenzione, molto probabilmente, diede

alla cultura di Qaqaqe un vantaggio decisivo sui propri vicini e nemici, tanto

che, con ogni verosimiglianza, essa impose una sorta di egemonia regionale, di

cui abbiamo prove da pittogrammi incisi nelle pietre ritrovate nei loro siti,

indicanti offerte di tributi da parte di popoli confinanti (interessante notare

come gli stilemi di questo genere di rappresentazione siano sorprendentemente

simili in tutte le civiltà del mondo).

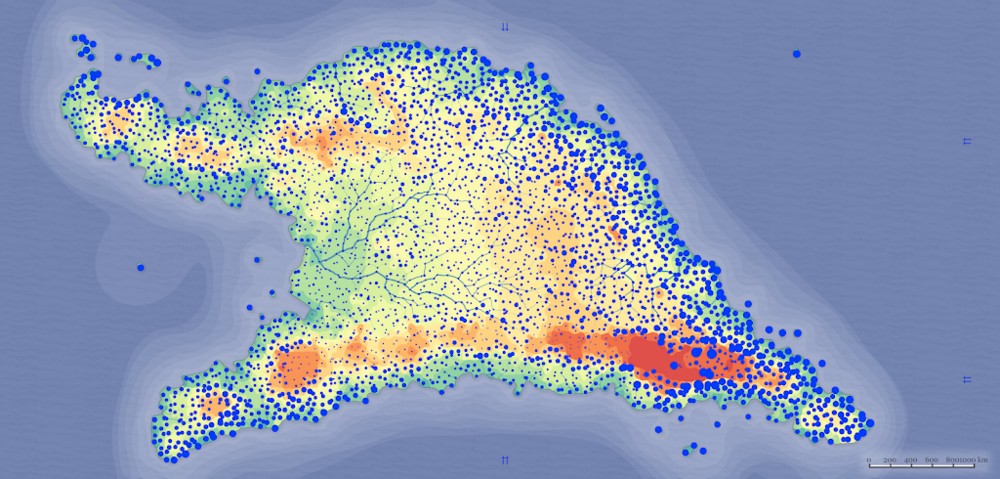

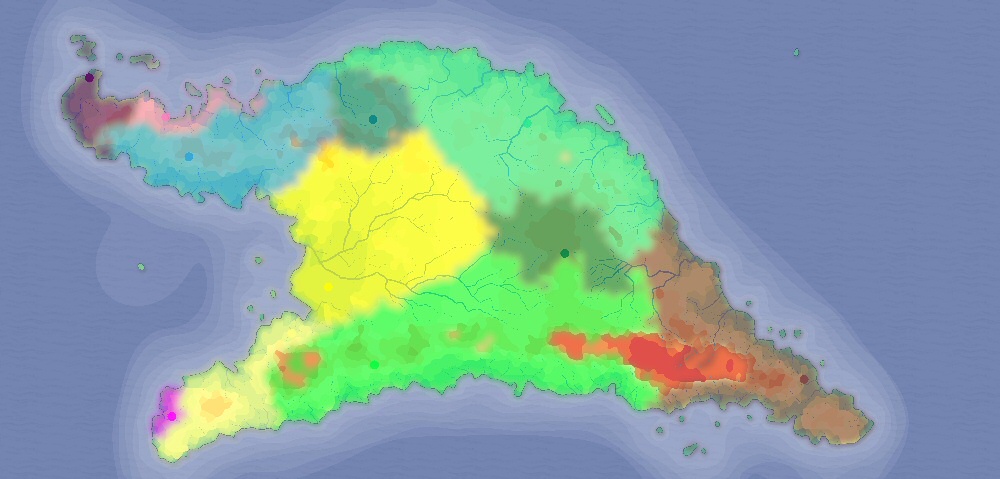

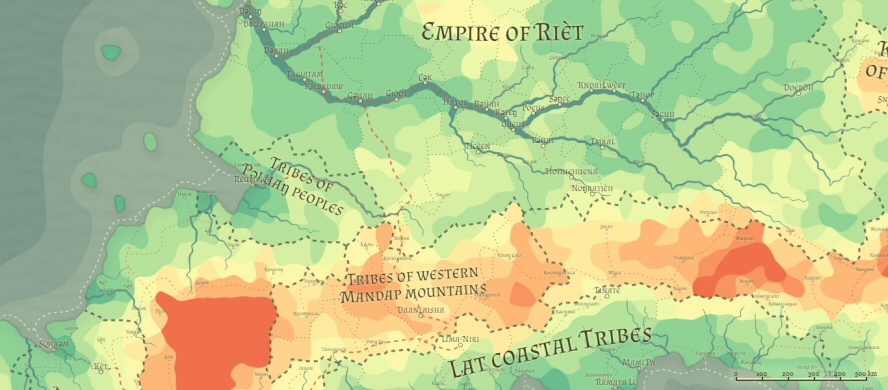

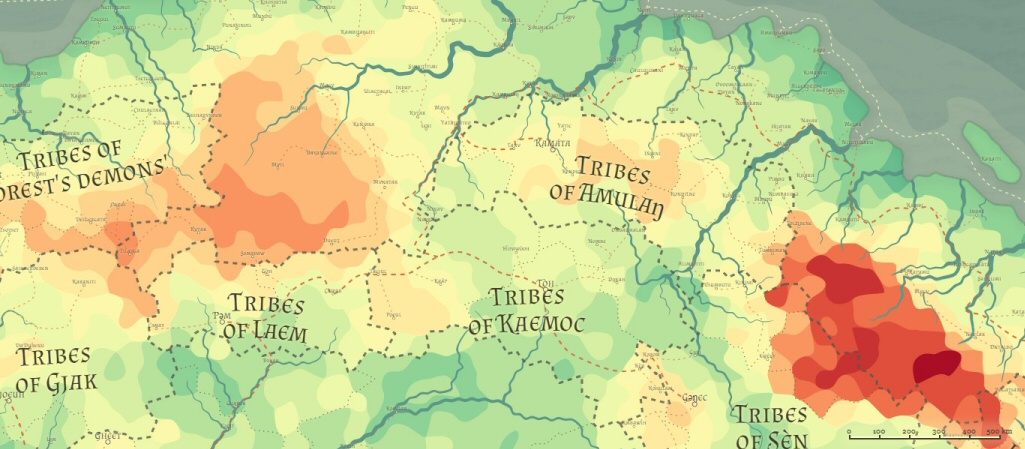

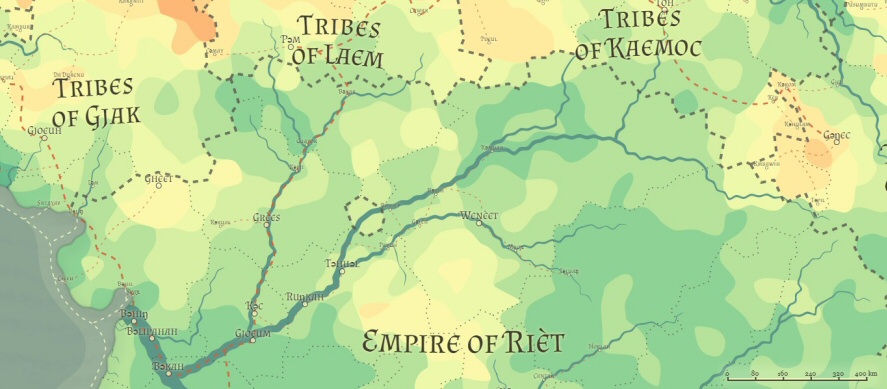

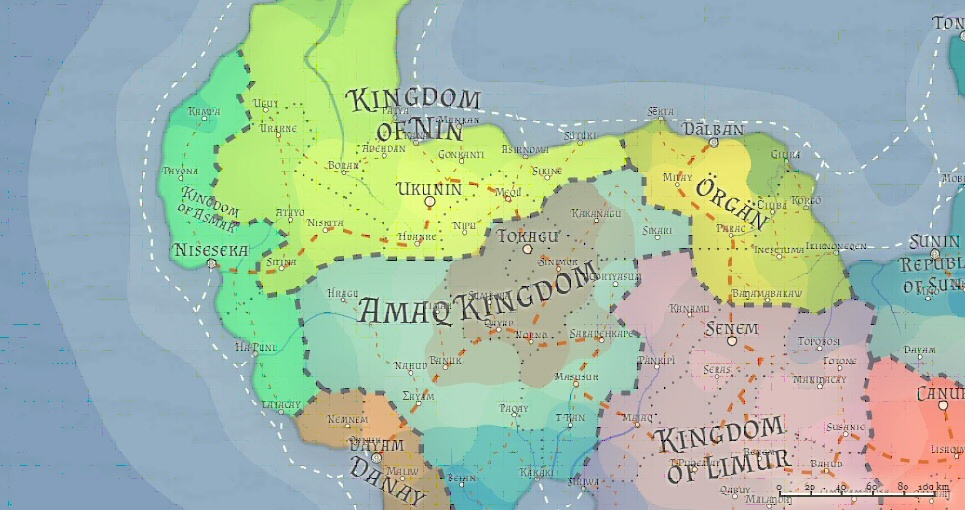

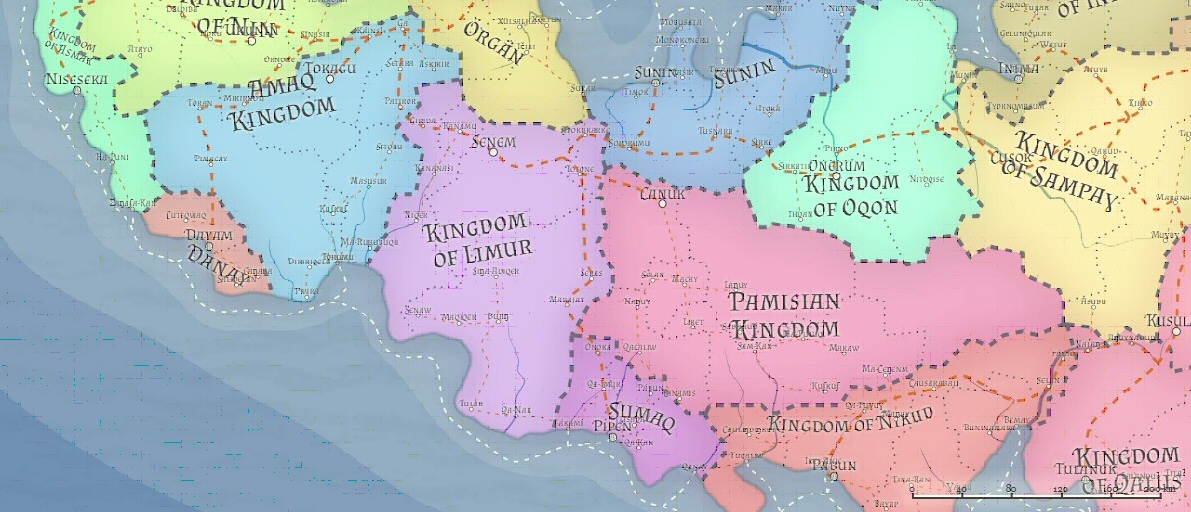

La cartina soprastante mostra l’approssimativo areale delle varie culture del continente, come ricostruito da archeologi e paleoantropologi. In particolare: in marrone le popolazioni derivate dalla cultura Tululešana, nelle diverse tonalità di verde le aree aborigene (eredi della cultura di Goh e di Lat – in verde brillante al sud); in giallo pallido la cultura di Brih, in giallo la cultura di Kaemh, in rosa la cultura di Lumpaɣ, in lilla la cultura di Qaqaqe, in viola scuro al nord, le popolazioni dell’arcipelago Nanpō. In azzurro il supposto areale di una cultura ancora non identificata, di cui abbiamo solo vaghe indicazioni a posteriori.

.

4 – La nascita della scrittura e l'età dei metalli

4.1 La penisola nord-occidentale, tra invasori, conquistatori e fuggitivi

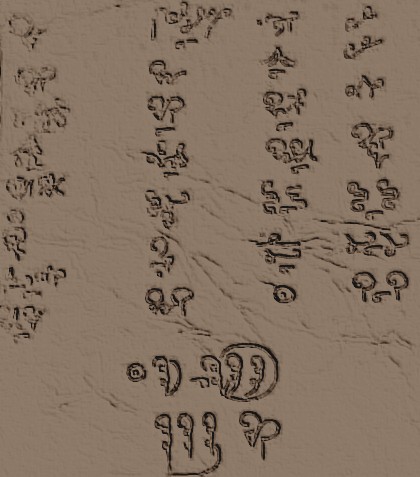

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, la prima forma di scrittura pervenutaci del continente risale al 900 avanti cristo circa, la cosiddetta Pietra di Amuä, rinvenuta nell'estremità occidentale della penisola di nord-ovest. Si tratta di un alfabeto ideografico che ricorda vagamente i pittogrammi della cultura di Qaqaqe. Per gli storici e per gli archeologi non è stato semplice spiegarsi come due reperti tanto distanti possano essere così simili. L'ipotesi oggi universalmente riconosciuta è anche la più semplice (poiché non implica né drastici spostamenti di popolazioni, né improbabili proto-imperi continentali), vale a dire l'esistenza di logogrammi, a noi non noti, più arcaici, discendenti diretti dai pittogrammi meridionali, la cui nascita è da collocarsi presumibilmente presso il delta del fiume Kemh. Da lì, il sistema si sarebbe espanso (seguendo le vie commerciali carovaniere o marittime) nel giro di un paio di secoli, con una serie di varianti locali lungo tutta la costa occidentale del continente, fino alle isole Nanpō.

Ben minore accordo tra gli studiosi si può trovare su una interpretazione corretta del significato. Sebbene l'aspetto generico dei simboli utilizzati sia chiaramente riconducibile a scritture a noi note successive, non esistono prove certe di 'discendenza diretta'. Ad oggi, il più largo consenso si trova nel considerare i simboli situati in basso come una indicazione temporale, se non una vera e propria data. Per quanto riguarda il testo vero e proprio, molti sostengono si tratti della glorificazione delle gesta di un sovrano locale, mentre altri credono di individuare le caratteristiche di una stele funeraria (con tanto di maledizioni nei confronti di eventuali, incauti, profanatori).

La 'Pietra di Amuä'

Chi fu l'autore? A quale cultura apparteneva? Ad oggi, queste domande ancora non trovano una risposta soddisfacente: nessuna tomba, abitazione, tempio o palazzo è mai stato rinvenuto nelle immediate vicinanze della scoperta. Ancor più misterioso e senza apparente spiegazione è il 'salto' di quasi due secoli tra la pietra e le fonti scritte immediatamente posteriori.

In compenso, dal VIII secolo a.C, nella penisola nord-occidentale c'è una vera e propria 'esplosione' di documenti. I due principali supporti scrittori utilizzati furono tavolette di argilla essiccata da una parte e lamine di varie leghe metalliche dall'altra. E' interessante notare che, proprio a partire dalla scelta del materiale, emerge sin da questo periodo una caratteristica tipica di molte culture dell'area, ovverosia l'utilizzo di lingue differenti a seconda del contesto (e, in seguito, anche della casta).

In particolare, questa caratteristica si può vedere presso il regno di Layam, primo aggregato politico di cui conosciamo la storia, pur per sommi capi.

Le piastre di rame o nichel incise avevano un ruolo 'ufficiale': servivano per raccontare le gesta dei sovrani, fissare le leggi, stipulare trattati o comunicare con le divinità. L'argilla era invece dedicata agli accordi tra privati, spesso di natura commerciale (e in qualche caso anche militare). Non è difficile pensare che fosse prassi per ogni individuo di ceto elevato imparare la 'lingua della terra' da giovane e solo una volta raggiunta la maturità, o cariche particolarmente elevate in ambito politico o sacerdotale, apprendere la 'lingua del metallo'. Se la prima è chiaramente austronesiana, così non si può dire della seconda, che tradisce un'origine diversa (probabilmente più antica), che, oltretutto, permane anche nel nome delle località. Del resto, che una lingua arcaica sia utilizzata in ambito religioso è un tratto comune anche delle civiltà mesopotamiche, in cui il sumero continuò ad essere usato dai sacerdoti per lungo tempo, anche quando la popolazione usava ormai prevalentemente lingue semitiche. Più strano è pensare che la lingua religiosa, arcaica, fosse utilizzata per la narrazione celebrativa (che comunque avrebbe dovuto avere tra i suoi scopi anche l'essere compresa da un numero molto ampio di persone) e per l'ambito più strettamente politico. Stando alle lamine di Suliŋ, che ne raccontano l'origine semi-mitica, il Layam sarebbe nato dallo stanziamento di una casta politica militare proveniente dalla costa settentrionale, sicuramente colonizzata da popolazioni proto – austronesiane, presso l'interno montuoso, in cui era già presente una civiltà urbana di grande vitalità. Se dobbiamo prestare credito alla leggenda, l'eroe fondatore non si è posto come 'conquistatore' della civiltà preesistente, ma come suo protettore da un nemico esterno, i cosiddetti 'demoni della foresta' (su cui torneremo).

Ecco il passaggio più saliente:

'Re Culukes giunse dal nord, dalle coste del grande mare, con dodici suoi seguaci, e giunse al grande massiccio, ai cui piedi dimorava il popolo delle alte colline. Re Culukes cercava aiuto, poiché le sue terre erano state devastate dalle incursioni dei demoni della foresta, che tutto distruggevano e che mai facevano prigionieri. […] Quando tuttavia, dopo molte fatiche e privazioni, giunse infine nella bianca Keñjatutu, sulla sommità del monte, egli scoprì che il popolo di Melnelak, arrogante e superbo, non teneva in nessun conto ciò che accadeva nel resto del mondo. [...] 'La nostra città è una roccaforte inespugnabile. Ha subito molti assedi e mai una volta è caduta. Perché dovremmo preoccuparci ora? Chi sono questi demoni di cui tu dici? Non li abbiamo mai visti e, se anche esistessero, noi certo non li temiamo.' A Culukes queste parvero parole avventate e che tenevano in nessun conto le bizze degli dei, nemmeno di Pa-ruteq il grande, che, con i suoi venti, soffia sul mare tanto forte da affondare le isole. Che cosa erano per lui le difese di una misera città di uomini? [...] Infine, giunse il tempo della punizione, come Culukes aveva previsto e da nessuno ascoltato. I demoni infine arrivarono e Pa-ruteq giocò il suo tiro ai Melnekak, abbattendo le difese di Keñjatutu. Il loro signore, Kititu, fuggì, ma, troppo carico di ricchezze, cadde da un dirupo e si spezzò l'osso del collo. Senza una guida, essi si affidarono a Culukes e ai suoi dodici fidi, nonostante per loro non fossero che degli stranieri portatori di sventura. Egli abbassò umilmente il capo e mostrò il dovuto rispetto e omaggio a Pa-ruteq il grande, che soddisfatto, si placò. […] I demoni, senza più il favore del dio, furono presto in balia di Culukes, che li sconfisse e li cacciò dai monti. I Melnelak gli giurarono totale obbedienza e anche molti del suo popolo, dal nord, presso le coste del grande mare, accorsero al suo cospetto. Una volta stabilita la pace egli ribattezzò la bianca città, chiamandola Qanay e ne fece la sua gloriosa dimora per sempre.'

Ad oggi non conosciamo con certezza la dimensione di questo regno, anche se le stime di un secolo fa sono state drasticamente riviste al ribasso, escludendo dal suo dominio diretto gli insediamenti costieri (per quanto alcuni di essi fossero senza dubbio nella sua sfera di influenza). Tale considerazione deriva da ciò che si evince indirettamente dalla Tavola di Bujiŋgimur, risalente al 630 a.C. Circa, in cui si dice:

'Al tempo nostro, nel sesto anno di regno del re Dukes, grande rovina si abbatté sulla città di Tapoqon, sulla costa del grande mare a nord. Il signore di Tororo reclutò un grande numero di guerrieri provenienti dalle mille isole. Egli infatti era invidioso del singore di Tapoqon, i cui forzieri erano pieni di molti preziosi beni, che gli derivavano dal commercio con le mille isole. Queste ultime erano in grande fermento, poiché grandi scontri erano in corso tra i loro signori e tra essi e alcuni selvaggi pirati del nord. Per questo motivo vi era un gran numero di uomini avvezzi alle armi tra loro, pronti a cedere i propri servigi in cambio di nuove terre in cui dimorare. Il sovrano di Tororo largheggiò in promesse con loro, per essere sicuro di averli dalla propria parte. Vistosi in pericolo, il sovrano di Tapoqon chiese aiuto al prode nostro re Dukes, in nome di un antico patto di difesa e sottomissione. Certo da Layam tale promessa non era stata dimenticata, per quanto, invece, poveri di memoria fossero lì come in altre città costiere, da cui nessun giuramento con noi era mai stato mantenuto sin dal tempo di Culukes il grande. Per tal motivo li lasciammo al loro destino, come era giusto che fosse.'

Da questo testo si deduce, al di là di altre considerazioni sulla situazione geopolitica della regione, una pretesa di controllo del regno di Layam sulle rotte commerciali della costa settentrionale della penisola che, in circa un secolo, non si era tuttavia mai veramente concretizzato. Vi erano sicuramente molte città stato, più o meno ricche, con diversi gradi di dipendenza, ma di certo non un dominio diretto. Forse fu proprio il fallimento di questo progetto a decretare il declino di una civiltà che, per quanto raffinata, finì per rinchiudersi in se stessa, sino a scomparire dalle cartine politiche entro la metà del VI secolo a.C.

Essi lasciarono tuttavia delle eredità molto importanti a tutti coloro che verranno dopo di loro.

Innanzitutto dal punto di vista religioso: il panteon layamita fece scuola, così come i numerosi templi costruiti sulle cime dei monti. Tutta la regione del nord-ovest fu accomunata dalla venerazione della diade Pa-ruteq e Pa-yanaq. Inizialmente il primo era 'semplicemente' il dio del vento, mentre la seconda era la dea della montagna. Ben presto, però, le altre divinità passarono in secondo piano, mentre il campo di azione dei due si espandeva, fino a far del primo il dio di tutto ciò che era movimento e cambiamento, mentre la seconda di tutto ciò che era quiete e stasi. In questo orizzonte, come si può vedere da certe rappresentazioni artistiche scolpite nella roccia, anche il carattere della diade subì importanti mutamenti. Se infatti inizialmente Pa-Ruteq aveva delle caratteristiche che lo qualificherebbero come un dio malvagio, Pa – Yanaq era, al contrario, una dea esclusivamente benevola. Man mano, lentamente, sia il primo, sia la seconda, acquisirono dei tratti più ambigui e sfumati, in quanto era necessaria l'azione di entrambe le forze divine per poter permettere all'essere umano la vita sulla terra. La lotta costante tra i due passò dall'essere un combattimento violento, di cui l'uomo finiva per essere vittima inconsapevole, all'essere una sorta di corteggiamento amoroso, in cui il ruolo dell'uomo era di mediatore tra le parti, allo scopo di preservare il delicato equilibrio tra la stasi e il mutamento.

Questa visione essenzialmente dualistica (che non per niente raggiungeva la sua apoteosi tra luglio e agosto: in quel periodo le stelle più luminose del cielo notturno, ossia Majaq - la nostra Altair - che rappresentava Pa-Ruteq, si incontrava con Ta-nalaŋ, ovvero Vega, che simboleggiava Pa-Yanaq. Le due formano con Tamis, cioè Deneb - che rappresentava il genere umano - un asterismo estivo di particolare visibilità) influenzerà in modo molto forte le future scuole di pensiero che sorgeranno nel continente e darà un'impronta particolare anche a tutte le religioni e filosofie 'd'importazione', come buddhismo, islam e cristianesimo.

La seconda grande eredità lasciata dai Layam è rappresentata da un'idea 'imperiale' di dominio. In un panorama politico composto essenzialmente da città-stato, essi si configurarono come il primo, riuscito, esempio di sovranità su molte città e su popoli differenti, dando un orizzonte molto più ampio all'idea di stato.

Poco a ovest, tra l'VIII e il principio del V secolo, si sviluppò invece il popolo Babal. Di essi non possediamo fonti scritte dirette, ma solo numerose citazioni da parte delle potenze confinanti (inclusi i Layam), oltre a tre diverse necropoli in cui sono stati trovati manufatti e gioielli di fattura straordinaria. Anche la loro lingua doveva essere di tipo proto-austronesiano, se interpretiamo bene le fonti. Essi, a quanto pare, non formarono mai un regno unitario, quanto piuttosto una confederazione di città o tribù piuttosto labile e, spesso, in lotta tra loro. La caratteristica peculiare che spicca presso tutti i vicini è la loro aggressività. Secondo la campana istoriata di Tianda, del 690 a.C.,

'Gli strani Babal sono su di noi in ogni momento. Cavalieri un giorno e navigatori il giorno dopo. Essi non sanno che litigare tra di loro, ma quando uniscono le forze, guardati da loro! Fai risuonare questa campana, affinché avvisi la nostra gente del loro arrivo. Poiché per terra, fiume o mare, dovrai essere celere per contrastarli.'

Ancora più esplicita è, dello stesso periodo, la lamina di Guteqwaq:

'Il grande sovrano Ma-Cenaw stipula con Semay un'eterna alleanza. Con essa i Babal di Tajay, empi adoratori di spiriti maligni e dediti unicamente all'ubriachezza e al saccheggio delle nostre dimore, verranno infine scacciati dalle nostre risaie.'

Sempre nella Tavola di Bujiŋgimur, viene data una descrizione dei Babal in un periodo più tardo:

'Essi [i Babal], sono degli ottimi guerrieri, per quanto pessimi comandanti. Mai nella loro storia, la dea ha vinto sul loro animo. Ciò per noi Layam fu un male ed un bene ad un tempo. Fu un male poiché, mai domi, mai sazi, sempre cercarono di invaderci, con quelle loro frecce che scoccano sui loro veloci cavalli indemoniati. Fu un bene perché mai riuscirono ad unirsi tra loro, ed anzi, finirono per diventare soldati di molte diverse città, finendo per combattere la loro stessa stirpe in ossequio ai padroni del momento. La benedizione di Pa-Ruteq era su di loro, ma è stata anche la loro rovina. Ora però invece di case di legno e tende costruiscono come noi mura di pietra. Dicono che vogliono darsi un re come i Layam. Facciano pure, poiché ormai il loro modo di combattere è noto a tutti i loro nemici. Se desiderano voltare le spalle a Pa-Ruteq per rivolgersi d'un tratto completamente a Pa-Yanaq, tutti i popoli che hanno maltrattato sino a questo momento piomberanno su di loro come avvoltoi famelici per vendicarsi. Oppure nuove genti benedette da Pa-Ruteq spunteranno dal nord o dall'occidente, dove il sole termina la sua corsa, per prendere il loro posto. Per sfuggire a questo destino, molti hanno smesso di dimorare presso le loro terre per venire ad abitare tra noi e, invero, vi sono alcune città abitate quasi più da Babal che da Layam.'

Stando a queste e ad altre fonti, i Babal possedevano con ogni probabilità armi di metalli particolarmente duri e resistenti, come il ferro e, soprattutto, svilupparono la tecnica della monta al cavallo, specializzandosi nel combattere tirando con l'arco in movimento. Eppure anche loro entrarono in decadenza tra il 600 ed il 500 a.C, al pari dei Layam, sia per via delle divisioni interne, sia per cause esterne, come nuovi nemici, più aggressivi e combattivi, proprio nel momento in cui essi si stavano facendo assimilare dai costumi sedentari delle città stato limitrofe.

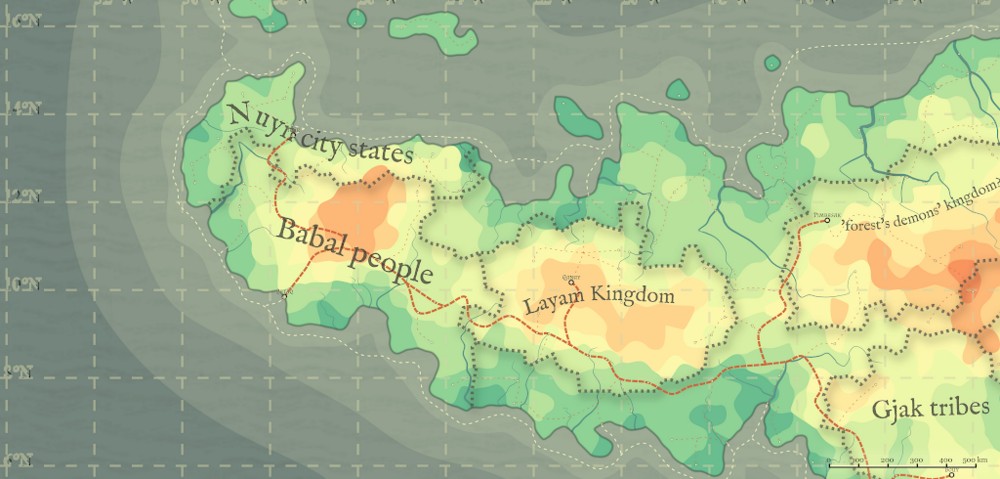

Come si sarà potuto dedurre, anche dalle diverse fonti citate precedentemente, la situazione culturale e politica della penisola non fu mai caratterizzata da particolare stabilità. Anche in tempi successivi essa sarà infatti la 'porta' attraverso la quale diverse genti, usi, costumi e religioni penetreranno nel continente. L'arcipelago delle Nanpō non smise infatti, anche dopo il paleolitico, di fungere da ponte da e verso le isole giapponesi, con tutte le conseguenze del caso. Tra il XII e il VI secolo avanti Cristo, sorse, nelle isole più meridionali e sulla punta del continente, una complessa rete di città-stato, intensamente interconnesse da una rete commerciale prevalentemente navale; molto spesso questa cultura, detta di Nuyn, viene definita, per quanto impropriamente, come i 'micenei dell'estremo oriente'. Senza dubbio, con la controparte europea condividono alcune caratteristiche, come la costruzione di città con poderose cinte murarie in luoghi sopraelevati (che lasciano intuire una intensa attività bellica) e, allo stesso tempo, porti sulla costa per gli scambi marittimi, elaborati templi e numerose leggende, alcune delle quali, ancor oggi, sono al centro di infuocate controversie alimentate dal nazionalismo degli stati contemporanei.

Le città stato di Nuyn, perlomeno nella loro fase più antica, non parlavano un idioma facilmente attribuibile ad un ceppo noto. Fino agli anni '20 del XX secolo nessuno osava mettere in discussione la loro classificazione all'interno della famiglia malao-magellanica, proposta da Von Humboldt nel primo ottocento. Nuovi studi (e nuovi reperti) portarono però in auge la teoria che si trattasse di un linguaggio isolato. Nel 1933, Mashiho Chiri, principale studioso giapponese di lingua Ainu, asserì che la lingua di Nuyn fosse in realtà stretta parente con quella, appunto, degli Ainu. Tale ipotesi ebbe scarsa fortuna, poiché molti studiosi, specialmente anglosassoni, le fecero pessima accoglienza, in quanto considerata un mero tentativo di giustificare le mire espansionistiche giapponesi sul continente magellanico. L'idea di Chiri tornò in auge negli anni '50, fino a che Isidore Dyen non sostenne che anche la parentela tra Nuyn e Ainu era, in realtà, nient'altro che una serie di prestiti linguistici. Questa tesi a sua volta, venne (e viene tuttora) rigettata decisamente dai linguisti giapponesi, poiché presuppone la necessità di riscrivere la pre e protostoria del paese del sol levante. Sebbene Dyen non specificasse in che modalità era avvenuto il contatto tra i Nuyn e i proto – Ainu, lasciava implicitamente capire che i primi avessero esercitato la propria influenza culturale e forse politica sui secondi, almeno sino alla venuta degli Yayoi dalla Corea. Inoltre, lo stesso autore insinuava anche che alcuni lemmi (segnatamente toponimi) della lingua giapponese di supposta origine Ainu (relitto della cultura Jomon), fossero invece di derivazione Nuyn, addirittura senza un passaggio intermedio. Ciò implicava che gli Yayoi avessero avuto modo di entrare in contatto diretto con il popolo magellanico. Robert Blust, negli anni novanta, produsse studi tesi a rafforzare questa teoria, oltre che a documentare l'influenza che gli antichi Nuyn potrebbero aver avuto sulla cultura nipponica delle origini. Gli studiosi giapponesi tendono invece solitamente ad affermare l'esatto opposto, ossia che la 'fuga' degli jomon di fronte all'avanzata Yayoi si sia svolta non solo verso nord (Hokkaido), ma anche verso sud (isole Nanpō) e che, a un certo imprecisato punto e momento della storia, questa fuga abbia spinto prima i residui jomon, poi gli stessi yayoi a contatto con le genti Nuyn.

Fa eccezione la recente ipotesi di Hideo Inoue, la quale sostiene che il quadro è in realtà molto più complesso di quel che appare. Secondo la sua teoria, le isole Nanpō, in realtà, per la loro posizione strategica, erano il cuore di uno sprachbund; la 'vera' lingua Nuyn delle origini, qualunque ne sia la filogenesi (che personalmente suggerisce essere addirittura pre-proto-altaica) fu irrimediabilmente trasformata in periodo protostorico e storico dal continuo contatto con le parlate austronesiane (sia peninsulari, sia insulari), la lingua delle popolazioni di ascendenza Jomon e – di tutte la più recente – la lingua della cultura Yayoi. Questo sprachbund, che avrebbe fatto del Nuyn recente una vera e propria lingua franca, sarebbe stato esteso, come minimo, dalla baia di Tokyo al capo Bgö, sulla costa nord-occidentale del continente magellanico.

Indipendentemente da tale

idea, certo da un punto di vista culturale la rete di città – stato Nuyn lasciò

la propria indelebile impronta su un'area incredibilmente vasta, oltre a

consegnarci il più celebre componimento epico di tutta la storia antica del

continente magellanico. Anche in questo caso, il paragone con l'omerica Iliade

sorge spontaneo, anche perché, al pari di quanto accade in occidente, i quesiti

sull'identità dell'autore e sulla corretta identificazione dei luoghi sono

tuttora aperti (e spesso danno origine a teorie quantomeno fantasiose). Allo

stesso tempo, però, è anche un paragone altamente improprio, poiché il contenuto

teologico e filosofico della sua parte conclusiva, nato da un ulteriore

approfondimento della diade divina dei Layam, ne farà la base per i successivi

testi sacri di molte religioni magellaniche.

Tale opera, il Canto di Ayona, narra della fuga verso una nuova dimora della

regina della città di 'Toruin', – Ayona, appunto – posta su 'un'isola lontana a

settentrione'.

"Per aver quiete ella dovrà muovere il mondo. Per aver pace, dovrà cercare il conflitto. Per aver vita, ella dovrà dare la morte. Mai le vie di Tyuka e le vie di Ratuyna si conciliano, eppure sempre le è chiesto di scegliere tra di esse. E ogni scelta è rovina e benedizione insieme."

L'autore, pur senza dirci il proprio nome, si da' una definizione, con cui sarà noto per i secoli a venire: egli infatti ama farsi chiamare 'lo strabico'.

"Per cantare le imprese della nobile regina, mi feci strabico. Un uomo dalla sana vista vede infatti tutto intero e tutto mischiato. Invece il mio occhio destro vede il mondo di Tyuka e il mio occhio sinistro vede il mondo di Ratuyna. Di ogni passo della grande Ayona potei così conoscere la direzione, con una chiarezza che non è mai bene abbiano gli uomini."

L'opera è tradizionalmente divisa in due parti principali. La prima è la fuga vera e propria di Ayona dalla sua città natale, verso sud, in cui incontra genti, sia amichevoli, sia ostili e mostri che impediscono il suo viaggio se non dopo essere stati sconfitti o che sottopongono l'eroina ad un qualche tipo di prova per poter procedere oltre. La seconda parte, che solitamente è quella che attrae maggiormente l'interesse per la maggior ricchezza di spunti politici, filosofici e socio-culturali, narra invece del 'ritorno'. Ayona, divenuta una regina ricca e potente sulla cosiddetta 'ultima isola prima della grande terra', dopo averne scacciato gli arroganti sovrani, decide, contro ogni parere della sua corte, di tornare a nord per riconquistare Toruin.

"In principio ero tutta di Tyuka. Ma per giungere sino a qui e divenire nuovamente regina, da fuggiasca che ero, ho dovuto donare il mio cuore a Ratuyna. Ed egli è un amante esigente. Non tollera che ottenuto ciò che desideravo, gli abbia voltato le spalle e sia tornata devota alla sola Tyuka. Il suo spirito mi sussurra ogni notte. Oh, miei fidi, non lo sentite come si lamenta nel soffio del vento e nello sciabordio delle onde?"

Durante il ritorno, scoprirà che coloro che aveva scacciato, appresa l'umiltà e la saggezza, si erano diretti a nord e avevano già eliminato e soppiantato gli usurpatori che avevano esiliato Ayona da Toruin. Inoltre, viene a conoscenza del fatto che la sua stirpe stessa aveva conquistato Toruin con la forza, (e persino rinominato: Gente mia, che Toruin chiamasti quella che Toy Nuy era per chi divorasti ) massacrandone i precedenti abitanti.

Sentita svuotatasi del suo compito, ella lancia un'invettiva contro la diade divina, che spinge gli uomini a inseguire allo stesso tempo due ideali inconciliabili, conducendoli solo alla propria inevitabile distruzione. Questa cornice fa da sfondo alla summenzionata parte finale dell'opera, che analizza in maniera radicale la condizione umana e il suo rapporto con la divinità:

"Ayona la

grande più nulla sentiva di avere. Colei che più aveva amato Tyuka tra tutti gli

uomini e colei che più aveva amato Ratuyna tra tutti gli uomini, né dall'una, né

dall'altro era sostenuta, come nessuno degli uomini prima di lei.

Ma ecco che una voce giunse dalla terra e un'altra, in pari tempo, dalle

profondità del mare.

'Un giudice all'uomo serve', dissero all'unisono.

'Senza il movimento, non ci può essere quiete cui valga la pena tornare.'

'Senza la quiete, non c'è movimento che valga la pena affrontare.'

'Un giudice all'uomo serve', dissero di nuovo, insieme.

'Serve un terzo', dissero ancora una volta.

'A te noi chiediamo.

Signora degli uomini , da cui prima d'ora mai siamo stati amati tanto, a te noi

chiediamo. Chiediamo un consolatore per l'uomo, giacché amare noi, Tyuka e

Ratuyna, insieme e ad un tempo, è per lui necessario, eppure egli non può.

Quando ama Tyuka non ama Ratuyna e viceversa.

Noi non comprendiamo come ciò sia possibile. A te perciò noi chiediamo', essi

domandarono ad Ayona.

La gran regina dunque rispose: 'Miei nobili signori di tutto quanto è, voi

chiedete che l'uomo accetti che ciò che ha creato sia necessario venga

distrutto, prima o poi.

Voi chiedete che l'uomo accetti che per creare sia necessario distruggere,

correndo il rischio di essere distrutto a sua volta. Ciò conduce l'uomo che

prende sul serio i vostri comandamenti alla follia.

Egli o più nulla farebbe, scontentando il nobile Ratuyna, o tutto distruggerebbe

al proprio passaggio, scontentando la nobile Tyuka.

Due vie nei miei viaggi ho veduto, per evitare la perdita del senno, e ora

finalmente le comprendo.

La via del lontano settentrione è la via del distacco: se l'uomo non ama troppo

ciò che è frutto dei suoi sforzi, tanto meno ne soffrirà quando essi vani si

mostreranno.

La via del profondo meridione è la via dell'attaccamento: se l'uomo ama

profondamente ciò che è frutto dei suoi sforzi, tanto più saprà che nessuno di

essi è mai veramente vano.

Ogni uomo scelga la via che più gli si addice.'

Dopo aver molto ponderato in silenzio, le voci di Tyuka e Ratuyna, così

solennemente decretarono:

'Un terzo serve, all'uomo, per scegliere.

Un terzo serve all'uomo per essere consolato nel suo giudizio.

Un terzo serve all'uomo, per non perdersi nel rammarico che il giudizio reca.

Grande regina tra gli uomini più non sarai, Ayona.

Tu sarai gioiello risplendente tra gli astri.

Tu sarai tra noi equidistante.

Tu sarai spirito guida per l'uomo, affinché non perda il senno. Tutti coloro che

vedranno una sorte benigna calare su di loro, te ringrazieranno, perché sapranno

che li hai guidati verso giuste scelte.

Una perla rara e preziosa sarà il tuo simbolo. Sarai con noi tra le stelle e il

tuo nome sarà Tamah.'"

.

4.2 Il vasto entroterra continentale e il delta del Kaemh: il cuore culturale e politico del continente

Se la penisola

nord-occidentale ha rappresentato un motore di sperimentazione politica,

culturale, religiosa ed economica, come del resto era normale che fosse, vista

la sua apertura al mondo esterno, le 'grandi civiltà' ancora oggi,

nell'immaginario collettivo, sono quelle del centro semi-arido del continente.

Per certi aspetti, tale deformazione prospettica si deriva dalla volontà, anche

un po' autocelebrativa, di equiparare lo splendore delle antiche città e imperi

sorti sulle rive dei grandi fiumi che attraversano la Magellania, a quelli più

familiari al pubblico occidentale, ovverosia l'Antico Egitto e le culture

mesopotamiche.

Pur tuttavia, se dal punto di

vista degli introiti turistici tale trovata può avere un qualche appeal, certo

non ne evidenzia le caratteristiche originali da un punto di vista strettamente

storico, artistico e culturale, rendendo anzi loro un pessimo servizio. Inoltre,

il paragone sarebbe inesatto anche da un punto di vista di coordinate temporali.

Delle civiltà locali coeve a quella del nuovo regno egizio o del primo impero

babilonese (le summenzionate culture di Brih e Kaemh) è infatti oggettivamente

rimasto relativamente poco in proporzione, sia da un punto di vista monumentale,

sia da un punto di vista più propriamente storico (dato che le fonti rimasteci

sotto forma di pittogrammi sono ancor oggi intraducibili, perlomeno fino a che

non verrà ritrovata una qualche 'stele di rosetta' che ci consenta di penetrarne

il significato); motivo per il quale è più gratificante per l'orgoglio nazionale

degli stati magellanici interessati confrontare una civiltà del XV secolo avanti

Cristo, con una di molti secoli più tarda.

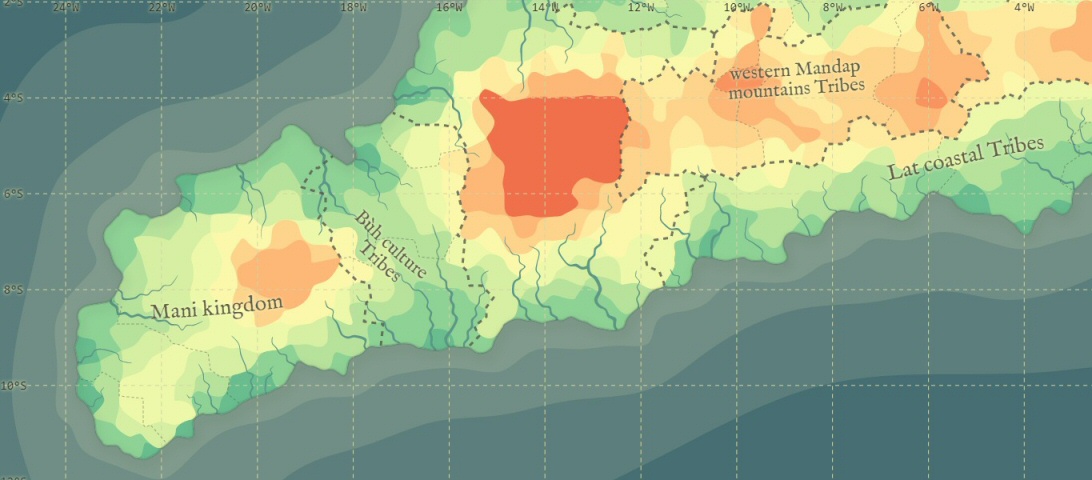

Sotto la definizione di 'imperi del Kaemh' rientrano quattro popoli che nel

periodo tra l'VIII e il V secolo a.C. Diedero vita a civiltà urbane lungo le

rive del fiume che nella letteratura antica porta il nome, appunto, di Kaemh

(che con i suoi 3024 Km è il fiume più lungo della Magellania) e dei suoi

affluenti, alternativamente contraddistinte da una fase imperiale dalla durata

più o meno lunga.

I primi, e in ordine di tempo

i più antichi, sono le tribù austroasiatiche del delta, che nelle fonti si

definiscono semplicemente come 'genti del fiume'. Esse non costituirono mai un

regno unitario, per quanto la città di Bǝkah, situata alla confluenza tra Kaemh

e Gjeh, abbia acquisito, tra il VII e il VI secolo avanti Cristo, una sorta di

egemonia regionale, prima di diventare preda delle ambizioni di conquista dei

regni circostanti.

Gli scavi dei templi di Bǝkah, iniziati al principio del XX secolo, hanno

portato alla luce numerosi reperti che hanno permesso di gettare luce su questa

affascinante civiltà.

Il loro pantheon era affollato di divinità antropomorfe, la più importante delle

quali era Pakuǝm, dea celeste e terrestre ad un tempo, in quanto sovrana sia

della fertilità, sia della pioggia. Uno dei suoi principali attributi era

infatti quello di 'domatrice delle acque'. Da alcune iscrizioni sappiamo che era

alternativamente (o forse allo stesso tempo, come non è raro vedere per esempio

nelle divinità egizie) sorella o sposa di Kaemh, la divinità del fiume. Si

trattava di una moglie bizzosa, spesso vendicativa nei confronti del marito . I

periodi di siccità erano infatti dovuti, secondo il mito, a incomprensioni della

coppia. Anzi, addirittura Laem, il fondatore e primo re di Bǝkah, secondo il

mito era egli stesso una divinità, frutto dell'unione adulterina tra Kaemh e

Gjeh. Sebbene la regione del delta fosse più umida rispetto al resto del corso

del fiume, Il regime delle precipitazioni della parte centrale del continente è

pur sempre caratterizzato da una stagione secca, più o meno lunga e una,

solitamente più breve (ma spesso intensa), stagione delle piogge, pertanto era

necessario placare saltuariamente con offerte la 'gelosia di Pakuaem'. Da fonti

del IV-III secolo a.C. Ci è noto che la popolazione era divisa in caste. La

casta dominante era quella sacerdotale e i re, poiché di stirpe semidivina,

erano anche i primi amministratori del culto. Vi erano inoltre molti schiavi,

che, naturalmente, rappresentavano una sorta di status symbol per l'aristocrazia

dominante. Ben presto i clan più potenti non solo di Bǝkah, ma anche di altre

città, come Bǝlipahah e Bǝhiŋ si affrettarono ad attribuirsi genealogie

risalenti alle varie divinità, per giustificare la loro scalata al potere. Nel

550 a.C. Circa, all'epoca di massimo splendore di Bǝkah, possiamo intuire che il

sovrano ricoprisse un ruolo puramente religioso, con le grandi famiglie intente

a lottare tra loro.

Da quanto possiamo ipotizzare dai resti pervenutici, le tecniche d'irrigazione

dovevano essere piuttosto avanzate, conferendo alla regione un aspetto

verdeggiante. Ma fu proprio questa prosperità la causa della rovina. La Cronaca

degli antichi giorni di Rièt

(2), la principale fonte storica sul periodo (che

tuttavia mescola fatti reali con il mito, oltre ad essere risalente al III

secolo a.C.) riporta di popoli provenienti da settentrione che, attirati dalle

straordinarie ricchezze di Bǝkah, invasero e sottomisero le genti del delta,

ponendo fine per sempre alla loro importanza. Tuttavia, i dati archeologici non

danno alcun indizio di una fine violenta della città, tanto da indurre gli

studiosi a suggerire una versione alternativa, quella dell'abbandono graduale

del sito in favore di altri territori, posti più all'interno, in concomitanza

con fenomeni migratori. Le cause di tale abbandono possono essere state di

natura tecnica: i canali potrebbero essere stati nel tempo non sufficienti per

irrigare il sempre maggior numero di campi, creati per far fronte al rapido

incremento demografico.

Gli invasori provenienti da nord summenzionati sono invece gli austroasiatici

Pah, che egemonizzeranno il corso del Gjeh e in seguito il delta del Kaemh dal V

al III a.C. I primi segni di una civiltà agricola fluviale sono riscontrabili in

verità già dal 500 avanti Cristo circa, ma è un secolo dopo che questo popolo

guerriero acquisirà rapidamente fama e gloria, grazie all'opera di re Gulam di

Gjoeum.

Al tempo in cui i Rièt ancora non avevano ancora camminato verso occidente, Gulam della lontana Gjoeum marciò verso settentrione con i suoi carri sottomettendo i regni di Pah. Essi veneravano dei stranieri come Tjǝk e Rǝt, portati in quelle terre dai barbari Gjak dell'arida regione di Ghèet. Egli riportò la fede nel dio Gjeh tra i Pah e li unificò sotto il suo comando. I Pah giurarono a lui e ai suoi eredi per dieci generazioni assoluta fedeltà e divennero sua spada e suo scudo. Caedar, figlio di Gulam volse invece lo sguardo verso meridione e impose tributi ai figli di Pakuaem alle foci del grande Kaemh. Fu così che i figli di Pah crearono un regno come non se n'era mai visto prima. E da tutto il mondo giungevano frotte di uomini a Gjoeum, che ingrassava con i tributi e gli schiavi provenienti dai quattro angoli del mondo.

Arma vincente dell'espansione

dei Pah furono i carri da guerra, veloci e letali, che conferirono al loro

esercito un indubbio vantaggio sul nemico. Essi crearono, attraverso una rapida

espansione lungo gli assi fluviali, il primo regno esteso della regione. Da

quanto ci rivelano le (scarse) fonti che possediamo sul periodo, anche i sovrani

di Gjoeum avocavano a sé una stirpe divina. Non solo: sembra che le campagne di

conquista avessero un movente religioso; i Pah imponevano ai popoli conquistati

i propri dei come forma di assimilazione. Inutile dire che La cronaca degli

antichi giorni, quale fonte di un popolo concorrente, li dipinge, per tale

ragione, come dei tiranni crudeli, che reprimevano con violenza le frequenti

rivolte all'imposizione del proprio pantheon. Particolare rilevanza assume

l'utilizzo della forza contro 'gli adoratori di Tjǝk e Rǝt'. Non sappiamo se

effettivamente la citazione sia una attribuzione retroattiva oppure se veramente

tale culto iniziasse a diffondersi nel corso del V secolo a.C.; quel che è certo

è che esso altro non è che la variante locale della diade layamita, penetrata

attraverso le vie carovaniere anche all'interno del continente. Tale religione

dualistica supererà gradualmente le religioni politeistiche precedenti e

diventerà la principale religione autoctona della Magellania, motivo per il

quale la Questione delle origini è particolarmente dibattuta dalla comunità

degli studiosi ancor oggi. Esisteva già un canone di testi sacri preesistente a

quello più antico a noi noto (del II sec. a.C)? Quanto il sostrato di tradizioni

locali ha alterato, nel corso del tempo, il messaggio originale?

Fortemente legata a tale discorso è la diatriba su 'tempio del sole e della

luna', un complesso monumentale del 480 a.C. portato alla luce presso l'antica

Tǝhuǝl. Gli altorilievi e le iscrizioni di cui si è riuscito a interpretare il

significato mostrano come oggetto di devozione i due principali astri del cielo,

glorificandoli senza nominare altri dei. In più, gli attributi che vengono

conferiti sono ambiguamente vicini a quelli che di solito verranno

successivamente dati a Tjǝk e Rǝt. Nel 1980 A.H. Christie sostenne che si

trattava di una 'fase intermedia tra il politeismo tradizionale e la definitiva

affermazione della religione dualistica', suscitando non poche polemiche tra i

suoi sostenitori e chi affermava che le caratteristiche generiche delle due

divinità del tempio non sono prove sufficienti e incontrovertibili di una

qualsivoglia relazione con quella diade.

Ricostruzione virtuale del Tempio del Sole e della Luna

Anche dal punto di vista

linguistico i Pah lasciano domande. Ad oggi, infatti, non sappiamo di preciso

che lingua parlassero, per quanto ci doveva essere una certa parentela con altre

dello stesso areale. Questo perché le iscrizioni che abbiamo finora trovato sono

tutte in una variante della lingua e dell'alfabeto Huaek, vera e propria lingua

franca di un territorio estremamente vasto. Con ogni evidenza i Pah, nel loro

cammino di conquista verso sud, presto adottarono l'idioma più prestigioso per

la propria corte e i propri monumenti, relegando il vernacolo tradizionale ad un

ruolo di secondo piano. In altre parole, la conquista del delta del Kaemh diede

il via ad un lento ma inesorabile processo di assimilazione linguistica. Anzi,

si può dire che furono gli stessi Pah a contribuire alla diffusione di un

sostrato culturale comune per l'intero bacino idrografico del fiume Gjeh.

Il loro regno durò circa centocinquanta anni, prima di soccombere, per

differenti cause: la prima deve essere stata la summenzionata crisi religiosa,

che mise in difficoltà il ruolo sacro dei sovrani. In secondo luogo

l'onnipresente minaccia delle popolazioni seminomadi del nord che saltuariamente

venivano unificate da un capo carismatico in grado di infliggere seri danni con

le proprie scorrerie alle città e alle vie di comunicazione. Le città più

settentrionali si staccarono così dal regno per provvedere autonomamente alla

propria difesa; in particolare, l'indipendenza della città di Wenèet, presso

l'alto corso del Sǝlah privava del controllo sull'unica via carovaniera lungo

l'asse sud-nord (verso le città Rièt). In terzo luogo, la progressiva avanzata

verso ovest della potenza Rièt, popolo originario della confluenza tra i fiumi

Kaemh e Lǝm, tolse il dominio sul delta, divenuta la risaia del regno.

In ultimo, vi furono delle fratture interne: sappiamo che intorno al 280 a.C.

Circa, vi fu una lotta fratricida tra gli eredi al trono, che si risolse in una

spartizione tra Grèes e Gjoeum. La prima, tuttavia, era alla mercé delle tribù

nord-occidentali, con una diarchia in cui un capo 'barbaro' deteneva il vero

potere militare, mentre il sovrano legittimo assumeva un ruolo puramente

cerimoniale.

Nel frattempo, sorgeva, presso il medio corso del Kaemh, la civiltà Huaek, che

per secoli rimase culturalmente egemone nel cuore del continente. Prima della

fase imperiale Rièt, ovverosia tra il VI e il III secolo a.C. essa si

configurava come un conglomerato di città-stato in lotta tra loro: Kmbadaw,

Gǝhah, e Hayok, assieme alle meno potenti Tagjatam, Gjòot, e Cǝk.

La loro felice posizione lungo l'asse di transito carovaniero fluviale ovest-est

le rese una tappa imprescindibile dal punto di vista economico e commerciale. In

esse si concentravano le merci provenienti dal delta e dal regno Pah e quelle

provenienti dall'alto corso del Kaemh, dove sorgevano le città Rièt.

Nell'immaginario collettivo, gli Huaek sono un popolo di artisti, mercanti e