![]()

È l'era più antica della storia della Terra, e, va dalle sue origini (4 miliardi e 500 milioni di anni fa), alla comparsa dei primi invertebrati con esoscheletro (542 milioni di anni fa). In termini di Anno della Terra, esso dura più o meno dal 1 gennaio al 18 novembre: dieci mesi e mezzo!!! Agli inizi le fu dato il nome di Azoica, cioè "priva di vita", perché tale si credeva fosse stata; quando invece sotto gli strati di rocce risalenti al periodo Cambriano vennero individuate tracce di vita primordiale, venne rinominata Archeozoica ("della vita remota") o Precambriana. I rarissimi fossili archeozoici appartengono a specie vegetali ed animali vissute nei mari: alghe, protozoi, celenterati, molluschi, echinodermi, artropodi.

|

|

|

Uno spaventoso paesaggio della crosta terrestre in formazione (dalla sigla del noto cartoon giapponese "Ryu, il ragazzo delle caverne") |

Il Precambriano è diviso in tre periodi:

![]()

Il periodo di tempo che va da quando si è formato l'ammasso gassoso da cui ha avuto origine la Terra alla sua trasformazione in un corpo solido (da 4,5 miliardi a 3,8 miliardi di anni fa) è chiamato Adeano o epoca pregeologica. In termini di Anno della Terra, esso è cominciato il 1 gennaio ed è terminato verso il 26 febbraio. Il suo nome significa "infernale", perchè esso rappresenta l'epoca durante la quale si formò la crosta terrestre, inizialmente incandescente; quindi, a quei tempi la superficie del nostro pianeta doveva apparire come un vero e proprio inferno. Questo nome venne introdotto per la prima volta nel 1972 dal geologo Preston Cloud (1912-1991), per indicare il periodo antecedente la formazione delle rocce più antiche sulla Terra.

L'Adeano è suddiviso in tre periodi: Criptico,

Nettariano ed Imbriano.

Il primo deriva il suo nome ("nascosto") dal fatto che non ci è

pervenuta nessuna roccia terrestre né lunare risalente a quel periodo, terminato circa 4,1 miliardi

di anni fa (il 2 febbraio). Di recente però sono

stati ritrovati sulla Terra meteoriti le cui rocce si formarono proprio in

quell'epoca, come il raro "sasso spaziale" ritrovato per puro caso il 17 gennaio

2009 da Thomas Grau, un cacciatore di meteoriti per hobby, in un campo sull'isola danese di

Lolland:

la sua roccia si sarebbe formata proprio 4,5 miliardi di anni fa! Gli altri due

periodi invece traggono

il loro nome rispettivamente dal Mare Nectaris e

dal Mare Imbrium posti sulla superficie lunare, le

cui rocce si sarebbero appunto formate in quei periodi (e poi pervenute fino a

noi perchè sulla Luna non vi è erosione né attività

geologica). L'esistenza stessa di questo periodo non è però riconosciuta

dalla Commissione Internazionale

di Stratigrafia (ICS), per la quale il Precambriano è

diviso solo in Archeano e

Proterozoico.

L'Adeano è suddiviso in tre periodi: Criptico,

Nettariano ed Imbriano.

Il primo deriva il suo nome ("nascosto") dal fatto che non ci è

pervenuta nessuna roccia terrestre né lunare risalente a quel periodo, terminato circa 4,1 miliardi

di anni fa (il 2 febbraio). Di recente però sono

stati ritrovati sulla Terra meteoriti le cui rocce si formarono proprio in

quell'epoca, come il raro "sasso spaziale" ritrovato per puro caso il 17 gennaio

2009 da Thomas Grau, un cacciatore di meteoriti per hobby, in un campo sull'isola danese di

Lolland:

la sua roccia si sarebbe formata proprio 4,5 miliardi di anni fa! Gli altri due

periodi invece traggono

il loro nome rispettivamente dal Mare Nectaris e

dal Mare Imbrium posti sulla superficie lunare, le

cui rocce si sarebbero appunto formate in quei periodi (e poi pervenute fino a

noi perchè sulla Luna non vi è erosione né attività

geologica). L'esistenza stessa di questo periodo non è però riconosciuta

dalla Commissione Internazionale

di Stratigrafia (ICS), per la quale il Precambriano è

diviso solo in Archeano e

Proterozoico.

Lo sviluppo della crosta terrestre

Su questo processo lento e decisivo per la nostra storia non si hanno ancora certezze; si ritiene tuttavia che gli elementi pesanti, come il ferro, andarono a depositarsi al centro a causa della forza di gravità, mentre gli elementi più leggeri, i silicati, formarono un oceano incandescente alla superficie. Dopo circa 500 milioni di anni dalla nascita della Terra (il 10 febbraio), il paesaggio incandescente iniziò a raffreddarsi: la dissipazione di calore nello spazio diede inizio al raffreddamento del nostro pianeta, e nell'oceano di magma cominciarono a comparire lembi di rocce formate da minerali ad alto punto di fusione, una sorta di zattere roventi ma solide simili alla crosta sottile che vediamo formarsi alla superficie di una colata di lava, mentre questa sta ancora fluendo dal cratere. In quei tempi la Luna, ancora rovente, distava dalla Terra solo 16.000 Km contro i 384.000 attuali, per cui doveva invadere gran parte del cielo, dal quale meteoriti o addirittura piccoli protopianeti dovevano continuare ad abbattersi nell'oceano incandescente: un vero paesaggio da incubo!

Poi, l'abbassamento della temperatura al di sotto dei 1000 gradi consentì il consolidamento delle zone con temperature più basse che, divenute più stabili, avviarono la costruzione della futura crosta terrestre. Ma quei primissimi frammenti di crosta dovevano essere anche molto instabili, e dovevano venir facilmente riassorbiti dalla massa liquida e rifusi in profondità. Solo con l'ulteriore raffreddamento del pianeta, quei frammenti devono essere diventati abbastanza numerosi e grandi da formare un primo involucro solido, cioè una vera crosta primitiva. Quella prima crosta doveva apparire come una distesa di rocce caldissime (qualche centinaio di gradi Celsius), interrotta da numerose grandi fratture, dalle quali continuavano a risalire enormi quantità di magma.

Nel 2017 Jonathan O’Neil, dell'Università di Ottawa, e Richard W. Carlson, della Carnegie Institution for Science a Washington, hanno affermato di aver scoperto che alcune parti dello scudo canadese, la grande formazione rocciosa che comprende il Canada orientale e centrale e gli Stati Uniti settentrionali, contengono residui della crosta terrestre primordiale, risalente a oltre 4,2 miliardi di anni fa, cioè al 25 gennaio dell'Anno della Terra! I due scienziati hanno analizzato i rapporti isotopici di due terre rare, samario e neodimio, presenti in campioni di rocce raccolti nelle formazioni attorno alla baia di Hudson, fra cui le rocce di Nuvvuagittuq, dove di recente sono stati trovati resti di colonie di microganismi di 4 miliardi di anni fa (risalenti al 10 febbraio). Poiché il samario 147 decade in neodimio 143 con un tempo di dimezzamento noto, pari a ben 106 miliardi di anni, ed è pure noto il rapporto originario fra neodimio 143 e gli altri isotopi del neodimio, è possibile risalire all'età di formazione delle rocce. Le analisi hanno mostrato che gran parte delle rocce della regione sono il prodotto di rifusione e riconsolidamento della crosta primigenia, e risalgono ad "appena" 2,7 miliardi di anni fa (al 27 maggio: 4 mesi dopo!) Tuttavia, alcuni campioni hanno mostrato di risalire a un'epoca molto precedente, con un'età superiore ai 4,2 miliardi di anni. Si tratta verosimilmente di frammenti molto piccoli della crosta primordiale, che sono sfuggiti alla subsidenza nel mantello e hanno finito per rimanere inclusi nella nuova crosta.

Il grande bombardamento tardivo

C'è poi da dire che, nel corso dell'Adeano, il pianeta Terra fu interessato da un evento particolarmente distruttivo chiamato « grande bombardamento tardivo » (Late Heavy Bombardment, LHB): circa 3,9 miliardi di anni fa (il 18 febbraio) asteroidi di grandi dimensioni bombardarono il pianeta con una potenza incredibile, per via del fatto che in quell'epoca il giovane sistema solare era ancora molto affollato da piccoli oggetti, ed in virtù della forza di gravità i corpi maggiori andavano "ripulendo" le loro orbite da tutti i "sassi" spaziali che fino a quel periodo le infestavano. Questo attivissimo bombardamento meteoritico doveva aprire continuamente nuove lacerazioni nella crosta, subito invase dal magma. Il fenomeno sembra aver avuto origine da un’instabilità nella fascia degli asteroidi, a sua volta causata dalla migrazione dei pianeti giganti gassosi verso le loro orbite attuali. Le tracce di quell'intenso bombardamento meteoritico, protrattosi per almeno 700-800 milioni di anni, sono state quasi totalmente cancellate sulla Terra dall'erosione da parte degli agenti atmosferici, ma sono invece perfettamente conservate sulla Luna e su molti altri corpi del Sistema Solare, la cui evoluzione si è arrestata da lunghissimo tempo, sotto forma di crateri da impatto, a volte colmati di lava.

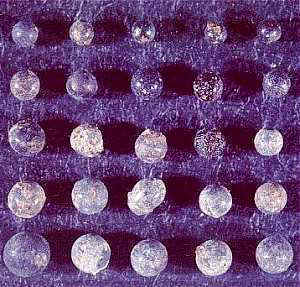

Due studi pubblicati nel 2012 hanno descritto in modo più preciso il fenomeno del « grande bombardamento tardivo »: William Bottke, del Southwest Research Institute e NASA Lunar Science Institute, e colleghi, hanno fornito stime al rialzo del numero di impatti che si sono verificati nel sistema Terra-Luna prima di 2 miliardi di anni fa, mentre B.C. Johnson e H.J. Melosh, della Purdue University di West Lafayette (Indiana), hanno valutato le dimensioni e la velocità dei bolidi che li hanno causati. Le memorie di questi giganteschi impatti si trovano in spessi strati rocciosi che ne contengono tuttora i frammenti, cioè sferule di roccia fusa dal calore sprigionato dalle collisioni. Naturalmente lo studio di questi resti è complicato dal fatto che le rocce adeane sono più rare di qualunque altro tipo di roccia sulla Terra, e che i segni delle sferule da impatto sono stati ritrovati solo in terreni in cui erano presenti condizioni ideali per la preservazione, come nei depositi di scisti sul fondo del mare. Oggi sono noti almeno 12 strati di sferule depositatisi tra 3,47 e 1,70 miliardi di anni fa (tra le 13.00 del 27 marzo e le 2.40 del 16 agosto). L'esteso bombardamento della Terra e della Luna, tuttavia, sarebbe durato solo da 100 a 200 milioni di anni (oltre 8 giorni dell'Anno della Terra), non abbastanza a lungo per spiegare le sferule rocciose. I ricercatori hanno allora simulato al computer che cosa sarebbe accaduto se fosse stata presente un'altra fonte di bolidi provenienti dal bordo più interno della fascia degli asteroidi tra le orbite di Marte e Giove, per effetto della riorganizzazione della posizione dei pianeti giganti. Dai risultati è emerso che questa struttura del sistema solare primordiale avrebbe prodotto un notevole numero di corpi in grado di colpire la Terra e la Luna. Secondo i nuovi calcoli, in quell'era remota la Terra fu bombardata da circa 70 bolidi di 10 chilometri di diametro. La frequenza stimata, inoltre, è compatibile con gli strati di sferule da impatto osservati sulla Terra.

La crosta primitiva doveva essere simile al basalto, una roccia vulcanica scura, con meno del 53 % in peso di SiO2, che si forma a spese del mantello, ma rispetto al quale ha una natura differente. Le rocce più antiche trovate sulla Luna, vecchie di circa 4 miliardi di anni, sono infatti proprio dei basalti ad alto contenuto in alluminio. Invece le pietre considerate più antiche mai ritrovate sulla Terra fanno parte di una formazione chiamata Gneiss del fiume Acasta, affiorano nell'Artico canadese 300 km a nord della città di Yellowknife e risalgono a 4,06 miliardi di anni fa (al pomeriggio del 5 febbraio!).

Bisogna però tenere conto di un fatto assai importante. L'impatto con un asteroide generalmente surriscalda la superficie di un pianeta fino a sterilizzarla, uccidendo ogni forma di vita su di essa. Ma lo stesso meccanismo di sterilizzazione potrebbe rappresentare una vera e propria occasione propizia per i microrganismi del sottosuolo: « Gli impatti possono fratturare la roccia degli strati più profondi della superficie, cosa che consente ai fluidi e ai nutrienti di insinuarsi », ha fatto notare Charles Cockell dell'Università di Edimburgo. Questi ha studiato un antico impatto avvenuto circa 35 milioni di anni fa a Chesapeake Bay. L'asteroide, del diametro di circa un chilometro, ha lasciato un cratere del diametro di 85 chilometri, e l'effetto di questo cataclisma fu così sconvolgente che secondo Cockell la biosfera sotterranea sta ancora cercando di recuperare dall'impatto. L'energia dell'impatto avrebbe riscaldato la roccia alla base del cratere ad oltre 350° C, uccidendo ogni forma di vita sopra e immediatamente sotto la superficie terrestre. Ma, con il raffreddamento della roccia, alcuni microrganismi hanno colto l'occasione per ripopolare l'area del disastro. I carotaggi nel sottosuolo dimostrano che, entro 450 metri di profondità, si trovano sedimenti più recenti rispetto alla data dell'impatto. Tra i 450 e i 1000 metri, invece, si raccoglie la maggior parte del materiale spostato dal cataclisma. Oltre il chilometro di profondità, lo strato roccioso mostra evidenti segni di shock e riscaldamento. Ed è proprio in questo strato che i ricercatori hanno scoperto una straordinaria densità di microrganismi: oltre un milione per grammo di materiale recuperato. « Nessuno ha mai osservato così tanti organismi a questa profondità », ha aggiunto Cockell. La densità di vita nel sottosuolo infatti tende a calare man mano che ci si spinge in profondità. Sembra che l'impatto dell'asteroide, tuttavia, abbia ampliato l'area in cui alcuni microrganismi sono capaci di diffondersi, creando fessure e fratture in cui si sono insinuati l'acqua e i nutrienti che hanno reso più "vivibile" quello strato di crosta terrestre. Questo potrebbe costringerci a cambiare la nostra visione degli impatti di asteroidi, vedendoli non più soltanto come eventi catastrofici, ma anche come meccanismi naturali per l'apertura di nicchie ecologiche per la comunità microscopica. I crateri da impatto su altri pianeti potrebbero quindi rappresentare località ideali per la ricerca di forme di vita. Se, sulla Terra, la distruzione portata da bolidi celesti ha contribuito alla creazione di nuove nicchie ecologiche, lo stesso potrebbe essere successo su altri pianeti come Marte. Queste considerazioni potrebbero quindi guidarci nella scelta di un sito di scavo durante una futura missione sul Pianeta Rosso.

Carbonio dallo spazio

Secondo Rajdeep Dasgupta e colleghi della Rice University di Houston e della Woods Hole Oceanographic Institution a Woods Hole, in Massachusetts, tutto o quasi il carbonio che è alla base della vita sulla Terra deriva da una collisione avvenuta 4,4 miliardi di anni fa (alle 02.40 del 9 gennaio) tra il nostro pianeta e un pianeta allo stato embrionale simile a Mercurio. La scoperta metterebbe fine a una questione dibattuta da molti anni sullo sviluppo della vita sulla Terra, dato che la maggior parte del carbonio che contiene avrebbe dovuto disperdersi nello spazio nelle fasi primordiali di evoluzione del nostro pianeta o rimanere intrappolato nel nucleo. Mantello, atmosfera e crosta terrestre si scambiano costantemente elementi chimici, compresi quelli necessari alla vita, ma se l'iniziale distribuzione di carbonio è evaporata nello spazio o si è concentrata nel nucleo, da dove viene il carbonio che si osserva nel mantello e nella biosfera? Secondo la vulgata comune, gli elementi volatili come carbonio, zolfo, azoto e idrogeno sarebbero arrivati sulla Terra con meteoriti e comete più di 100 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare, evitando l'intenso calore dell'oceano di magma che ricopriva la Terra nelle epoche precedenti. Il problema di questa ipotesi è che, pur rendendo conto dell'abbondanza di molti di questi elementi, non sono noti meteoriti in grado di produrre il rapporto di elementi volatili osservati nella porzione di silicati del nostro pianeta.

Dasgupta e colleghi hanno ricreato in laboratorio con una pressa idraulica le condizioni di alte pressioni e temperature presenti all'interno della Terra, fino a circa 300 chilometri di profondità, oppure in corrispondenza dell'interfaccia nucleo-mantello di piccoli pianeti rocciosi come Mercurio. A partire dal 2013, in particolare, gli sforzi di questo gruppo di ricerca sono stati dedicati a capire in che modo potesse diminuire l'affinità del ferro per il carbonio, e quindi a spiegare perché questo elemento non è rimasto confinato nel nucleo. L'ispirazione è venuta dalla constatazione che Marte ha un nucleo ricco di zolfo, e che quello di Mercurio è ricco di silicio. Da qui l'ipotesi che questi elementi possano essere presenti anche nel nucleo terrestre, sfidando la visione corrente secondo cui esso sarebbe costituito solo da ferro, nichel e carbonio. Gli esperimenti hanno rivelato che il carbonio potrebbe essere stato escluso dal nucleo e relegato nel mantello di silicati se le leghe di ferro nel nucleo fossero state ricche sia di silicio sia di zolfo. Una volta spiegato come si distribuisce il carbonio tra nucleo e mantello, non restava che trovare una fonte plausibile per l'abbondanza osservata di questo elemento. « Uno scenario che spiega il rapporto tra carbonio e zolfo e l'abbondanza del carbonio è quello di un pianeta embrionale simile a Mercurio, che aveva già un nucleo ricco di silicio, entrato in collisione con la Terra, da cui alla fine è stato assorbito », ha concluso Dasgupta. « La dinamica dell'evento è stata tale che il nucleo di questo pianeta potrebbe essere finito direttamente nel nucleo della Terra, mentre il mantello ricco di carbonio si sarebbe miscelato con quello del nostro pianeta. »

Il ferro nel cuore della Terra

La chimica del ferro può raccontare molti particolari dell'evoluzione geochimica del nostro pianeta, in particolare di quella del nucleo; lo ha dimostrato uno studio di Anat Shahar della Carnegie Institution for Science, che ha riprodotto in laboratorio le condizioni di pressione elevatissima che caratterizzarono il processo noto come differenziazione planetaria. Quando la Terra, appena formatasi dall'aggregazione dei materiali che circondavano il Sole, era ancora una massa non solidificata, gli elementi più densi, come il ferro, sono sprofondati verso il centro, creando il nucleo terrestre e una struttura a strati che è sopravvissuta fino alla nostra epoca. Il ferro in particolare si è separato dai silicati, composti di silicio e ossigeno, che sono andati a costituire il mantello, subito sopra il nucleo, che a sua volta è stato ricoperto dalla crosta terrestre. In questo modello complessivo mancano però molti dettagli, essenzialmente per la difficoltà tecnica di ottenere campioni del nucleo terrestre. Un aiuto viene dai dati della propagazione delle onde sismiche attraverso i vari strati terrestri, che indicano inequivocabilmente che nel nucleo ci sono anche elementi più leggeri del ferro, sulla cui natura e concentrazione però è in corso un acceso dibattito. La questione di fondo è che il ferro nel suo moto verso l'interno della Terra ha interagito con elementi più leggeri, con cui si è legato formando composti. E per capire quali furono esattamente questi elementi bisognerebbe conoscere con precisione le condizioni in quel momento, in particolare pressione e temperatura.

Sahar e colleghi hanno affrontato il problema con un approccio originale. Hanno infatti riprodotto in laboratorio le condizioni di pressione esistenti nella fase primordiale di evoluzione geochimica della Terra e hanno studiato come influenzano nei diversi composti la presenza degli isotopi del ferro,secondo un fenomeno noto come frazionamento isotopico. In sostanza, gli scienziati hanno dimostrato che la pressione è una variabile cruciale per il frazionamento isotopico. In particolare, dallo studio è emerso che le reazioni tra ferro e due degli elementi leggeri ritenuti probabilmente presenti nel nucleo, idrogeno e carbonio, avrebbero dovuto lasciare nei silicati del mantello una firma isotopica che però non è stata trovata nei campioni disponibili. Ciò ha permesso di escludere questi elementi dalla lista dei potenziali elementi leggeri presenti nel nucleo. In questa lista però è rimasto l'ossigeno, mentre per capire se sono presenti silicio e zolfo occorreranno nuovi e più approfonditi studi. « Anche se la Terra è la nostra casa, c'è molto del suo interno che ancora non capiamo », ha concluso Shahar. « Le prove per cui la pressione estrema influenza la partizione isotopica secondo modalità che possiamo verificare nei campioni di roccia è un grande passo in avanti nella comprensione dell'evoluzione geochimica del pianeta. »

L'atmosfera primordiale

Dalle rocce incandescenti e dal mantello terrestre, soprattutto per opera dell'attività vulcanica, si sprigionavano ammoniaca, idrogeno, biossido di carbonio, metano, vapore acqueo ed altri elementi che, nel giro di 100 milioni di anni, gradualmente formarono l'atmosfera primordiale. Incredibilmente, essa era molto simile a quella attualmente visibile su Titano, il maggiore dei satelliti di Saturno, così come ce lo ha rivelato la missione Cassini-Huygens nel gennaio 2005, ed in ogni caso estremamente tossica per la vita che conosciamo ai nostri giorni, essendo costituita in gran parte da una fitta nebbia di sostanze organiche gassose. È questa la conclusione di Eric Wolf, ricercatore dell'Università del Colorado a Boulder, secondo cui l’atmosfera primordiale del nostro pianeta era costituita da una specie di aerosol di metano e composti dell’azoto, i quali avrebbero determinato un riscaldamento da gas serra, impedendo al pianeta di raggiungere temperature troppo basse. « Prima di questo studio, il modello più accreditato prevedeva un'atmosfera primordiale costituita da azoto con una minima percentuale di biossido di carbonio, metano, idrogeno e vapor d'acqua », ha spiegato Wolf; « la temperatura tuttavia non poteva essere più elevata solo per la presenza del biossido di carbonio, a causa dei suoi bassi livelli: avrebbero dovuto essere implicati anche altri gas serra. La spiegazione più logica è che vi fosse anche del metano, immesso in atmosfera dal rilascio dei gas durante le eruzioni vulcaniche ».

| Un oceano di idrocarburi su Titano. Immagine inviata dalla sonda europea Huygens il 14 gennaio 2005 (foto ESA) |

Il processo di raffreddamento e consolidamento della superficie terrestre dovette infatti essere accompagnato, come avviene tuttora nei vulcani, da un forte degasamento: così l'atmosfera si arricchì di metano (CH4), idrogeno (H2), azoto (N2) e vapore acqueo con tracce dl gas nobili e anidride carbonica. Insomma, l'intensa attività vulcanica della Terra bambina portò in superficie gli elementi leggeri, ma non tutti: grandi quantità di gas come elio ed argo, che tendono ad essere emessi durante il vulcanismo, rimasero intrappolate nelle viscere della Terra. Che cosa fece esalare al pianeta il suo "ultimo respiro"? La questione è controversa. L'opinione prevalente è quella che una porzione del mantello inferiore non si fuse mai, conservando la sua composizione primordiale. Tuttavia un team di scienziati della Rice University di Houston ha avanzato una nuova proposta: la terra di 4 miliardi di anni fa era molto più calda di quella attuale, e le particolari condizioni geofisiche determinarono una "trappola di densità" circa 400 Km sotto la superficie. Calore e pressione diedero così vita a una rarità geofisica, un'area in cui i liquidi erano... più densi dei solidi! Quindi, invece di salire in superficie dando vita a vulcani, come avviene oggi, essi cristallizzarono e affondarono assieme ai gas che contenevano. Un'ipotesi suggestiva, che attende ancora conferme. In ogni caso, comunque, la scarsa gravità liberò la Terra dal guscio di idrogeno, molto leggero, che invece fa da involucro ai pianeti gioviani, gli altri gas e vapori andavano invece concentrandosi; il vapore acqueo non arrivava però ancora a condensarsi, a causa delle temperature superficiali ancora molto elevate.

C'è però da tener conto che il campo magnetico terrestre un tempo era ben diverso da quello attuale. Secondo quanto studiato da alcuni scienziati dell'Università di Rochester e dell'Università del KwaZulu-Natal, tre miliardi e mezzo di anni fa esso aveva un'intensità pari alla metà di quello odierno, e ciò aveva fortissimi impatti sulla Terra primordiale. Infatti a quel tempo anche la nostra stella emetteva potentissimi venti solari, i quali probabilmente hanno "strappato" una notevole quantità di acqua dall'atmosfera del pianeta. Le prove? Il KwaZulu-Natal è una regione del Sudafrica particolarmente ricca di rocce ignee risalenti a oltre tre miliardi di anni fa, nelle quali sono contenuti piccoli cristalli di quarzo. Dentro di essi si possono rilevare minuscole inclusioni di materiali magnetici che conservavano tracce "congelate" del campo magnetico che esisteva al tempo della loro formazione. « Un campo magnetico più debole implica che il flusso di particelle solari raggiungeva molto più facilmente la Terra », ha spiegato John Tarduno, geofisico della Rochester University. « È estremamente probabile che i venti solari abbiano rimosso dall'atmosfera molecole volatili, come quelle di idrogeno, a un tasso molto più elevato di quello odierno. » E naturalmente la perdita di idrogeno implica anche una perdita di acqua, che perciò è presente attualmente sul nostro pianeta in quantità decisamente inferiori a quelle di un tempo.

Il vento solare è in grado di strappare a un pianeta la sua atmosfera, irradiandone così la superficie con radiazioni letali: Marte rappresenta il tipico esempio di un pianeta che ha verosimilmente perso molto presto la sua magnetosfera, permettendo alla radiazione solare di eroderne l'atmosfera. « C'è una forte correlazione fra l'età di una stella di tipo solare e la quantità di materia che viene asportata dai suoi venti », ha continuato Eric Mamajek, che ha partecipato allo studio. « Possiamo ipotizzare che, quando il Sole aveva l'età di un solo miliardo di anni, esso stesso perdeva materiale a una velocità cento volte superiore a quella che si osserva adesso, perciò il vento solare era almeno di un paio di ordini di grandezza più intenso. Con una magnetosfera più debole il punto di equilibrio far i due campi magnetici, la cosiddetta magnetopausa, si trovava probabilmente a meno di cinque raggi terrestri dal pianeta, ossia a meno della metà della distanza odierna, che è di 10,7 raggi terrestri ». La perdita di acqua doveva essere resa più elevata anche dal fatto che l'atmosfera terrestre era anche molto più ricca di vapore acqueo. In conseguenza di ciò in una normale notte di 3,5 miliardi di anni fa doveva essere possibile assistere a spettacolari aurore boreali molto più a sud di oggi, fino alla latitudine della nostra Italia!

La durata del giorno e l'ossigenazione dell'atmosfera

Ma in che modo, esattamente, la Terra è diventata l'unico pianeta conosciuto ad avere un'atmosfera ricca di ossigeno? Gli indizi geologici suggeriscono che i microbi potrebbero aver iniziato a rilasciare ossigeno con la fotosintesi già tre miliardi di anni fa (alle ore 16 del 2 maggio), ma è servito circa mezzo miliardo di anni affinché quell'ossigeno si accumulasse nell'atmosfera, e poi un altro miliardo affinché raggiungesse i livelli attuali e ponesse le basi per la vita complessa. Questi lunghissimi ritardi hanno sempre lasciato perplessi gli scienziati. Alcuni hanno proposto che le reazioni chimiche possano aver consumato gran parte del gas, o che una mancanza di nutrienti essenziali abbia limitato la sua produzione. Invece Judith Klatt, biogeochimica del Max-Planck-Institut per la microbiologia marina a Brema, ha proposto nel 2021 un'altra possibile spiegazione: i primi giorni della Terra erano semplicemente troppo brevi.

Come abbiamo già visto, con tutta probabilità poco dopo la formazione del sistema solare un corpo celeste delle dimensioni di Marte, chiamato Teia, si è schiantato sulla Terra provocando la formazione della Luna. Da allora, l'effetto mareale da parte del nostro satellite naturale ha gradualmente rallentato la rotazione del pianeta, aumentando la lunghezza del giorno dalle circa sei ore dell'Adeano alle 24 ore attuali. Studiando i tappeti colorati di microbi primitivi che vivono in una dolina sul fondo del lago Huron, al confine tra Canada e Stati Uniti, la Klatt e il suo collega Brian Arbic, oceanografo dell'Università del Michigan, si sono chiesti se la variazione della lunghezza del giorno può aver influito sulla fotosintesi nel corso del tempo geologico. Poiché è alimentata da acque sotterranee povere di ossigeno e ricche di zolfo, la dolina si avvicina alle condizioni della Terra primitiva, ospitando comunità di batteri microscopici che coprono il fondo del lago di tappeti viola e bianchi. Klatt e i suoi colleghi hanno esaminato in che modo i cianobatteri fotosintetici, che producono ossigeno, si nascondono sotto i loro competitori che consumano zolfo durante la notte, e come i due si scambiano le posizioni all'alba e al tramonto. I ricercatori hanno scoperto che il tempo che impiegano per scambiarsi di posto crea un ritardo tra quando sorge il Sole e quando inizia la fotosintesi, limitando la quantità di ossigeno che i tappeti possono generare nei giorni brevi. Judith Klatt ha dimostrato in laboratorio che i tappeti non producevano affatto ossigeno in giorni della durata di sole 12 ore, e che la produzione di ossigeno aumentava quando la lunghezza del giorno superava le 16 ore.

Anche se quello della dolina da lei studiato è un tipo molto speciale di comunità che potrebbe non essere esistita in una Terra primitiva, vi è però un altro fattore di cui tenere conto, che si applica a qualsiasi tipo di tappeto batterico, compresi quelli presenti sulla Terra antica: anche se la produzione di ossigeno rimaneva invariata, giorni più lunghi avrebbero permesso a più gas di diffondersi nell'acqua e infine entrare nell'atmosfera, giacché la quantità di ossigeno che lascia un tappeto è limitata da quanto velocemente le molecole di gas possono diffondersi al fuori di esso e da quanto ne viene consumato da altri tipi di batteri nel tappeto. I giorni più lunghi hanno un picco di luce solare prolungato, lasciando accumulare più ossigeno nel tappeto, il che ne aumenta la diffusione. Inoltre, i giorni più lunghi danno anche al gas più tempo per sfuggire prima della notte, quando i microbi che assorbono l'ossigeno consumano il resto. Questi meccanismi potrebbero aver avuto un forte impatto sui livelli di ossigeno atmosferico nella storia della Terra. Naturalmente rimangono aperte questioni importanti, per esempio se i primi batteri fotosintetici vivessero principalmente sul fondo del mare o fluttuassero liberi nell'acqua, dove avrebbero potuto rilasciare ossigeno più facilmente e senza molta dipendenza dalla diffusione. Altri possibili meccanismi che avrebbero contribuito a saturare l'atmosfera di ossigeno sono il cambiamento delle emissioni di gas dai vulcani che consumano ossigeno, come idrogeno e metano, e la disponibilità limitata di fosforo, un nutriente necessario per la fotosintesi. Ma l'ipotesi di Platt e Arbic è in perfetto accordo con la storia dell'ossigenazione atmosferica, compreso il famoso aumento in due fasi e i miliardi di anni intermedi quando i livelli di ossigeno sono andati scemando, e anche la lunghezza del giorno si è fermata a 21 ore.

Quando la Luna aveva un campo magnetico

Fra i 4,5 e i 3,56 miliardi di anni fa (tra il 1 gennaio e il 18 marzo dell'Anno della Terra) anche la Luna era dotata di una geodinamo che alimentava un campo magnetico globale. È questa la conclusione che Benjamin P. Weiss del Massachusetts Institute of Technology e Sonia M. Tikoo dell'Università della California a Berkeley hanno tratto dall'analisi dei dati ottenuti in una serie di studi recenti. Benché oggi la Luna non abbia un suo campo magnetico globale, già le missioni Apollo avevano permesso di rilevare nei campioni di rocce lunari una magnetizzazione residua, la quale dimostrava che un tempo anche il nostro satellite ne possedeva uno. Tuttavia, l'origine, intensità e la durata di questo antico campo sono rimasti a lungo incerti. Non era chiaro se fosse stato prodotto da una geodinamo dovuta al moto di un nucleo metallico del satellite, oppure se si trattasse di campi generati da plasmi da impatto.

Pressoché tutti i campioni raccolti erano infatti composti di regoliti, materiale superficiale dovuto all'aggregazione di residui di varia granulometria prodotti dall'impatto, per esempio, di meteoriti, e da esse è problematico ricavare l'orientazione originaria del campo magnetico. Inoltre le principali anomalie magnetiche mappate all'epoca, concentrate in bacini da impatto relativamente recenti, erano compatibili con entrambe le ipotesi, la geodinamo e la creazione di plasmi da impatto. Da allora però le tecniche analitiche in geocronologia, petrologia, e paleomagnetismo sono state notevolmente raffinate, facendo un balzo in avanti negli anni Duemila grazie allo sviluppo di una nuova generazione di analisi e di accurati modelli di simulazione dell'evoluzione termica del satellite, che hanno permesso la realizzazione di realistiche simulazioni della possibile geodinamo lunare.

In questo modo è stato possibile stabilire che il modello in migliore accordo con i dati disponibili è quello che vede, fra 4,5 e 3,56 miliardi di anni fa, la presenza di un campo magnetico di intensità simile a quella sulla superficie della Terra oggi, che sarebbe poi diminuita di almeno un ordine di grandezza entro i 3,3 miliardi di anni fa (l'8 aprile). L' elevata intensità iniziale del campo richiede un'alimentazione decisamente potente, quale quella che potrebbe essere fornita dal movimento differenziale fra il mantello e un nucleo ferroso, e in particolare la parte esterna fluida del nucleo. La definitiva conferma di questo scenario e la determinazione di quando la dinamo si è avviata e poi fermata saranno il compito di future esplorazioni, che permetteranno di ottenere misurazioni più accurate sulla paleointensità del campo magnetico. Particolarmente utili sarebbero campioni della crosta di tipo non regolitico, accoppiati a misurazioni in loco del loro orientamento. In questo modo si potrebbe infatti stabilire la geometria e la frequenza delle antiche inversioni del campo lunare.

E non basta. Com'è noto, gli astronomi hanno sempre considerato la Luna un corpo asciutto, totalmente privo di acqua. Più recentemente però i campioni lunari riportati dalle missioni Apollo sono stati studiati con nuovi strumenti, e le analisi hanno rivelato tracce di acqua nelle rocce del satellite terrestre. Non si tratta di acqua liquida: niente pozzanghere, fiumi, o laghi come sulla Terra. E non è neppure acqua ghiacciata: Si tratta invece di molecole intrappolate nelle rocce lunari. A causa dell'assenza di atmosfera e delle forti escursioni termiche della superficie lunare, la presenza di acqua come la conosciamo sulla Terra è praticamente impossibile. Si tratta insomma di una presenza di poche parti per milione, la cui origine è tuttora oggetto di dibattito per la comunità scientifica. Secondo alcuni potrebbe essere addirittura di origine "solare". Sarebbe stato infatti il vento solare, quel continuo flusso di ioni (tra cui idrogeno) che bombardano ogni pianeta del nostro Sistema, combinandosi con molecole all'interno delle rocce lunari, a formare molecole d'acqua che poi sarebbero rimaste intrappolate sotto la superficie. Un'altra ipotesi è che quest'acqua fosse presente già durante le fasi iniziali di accrescimento della Luna. La maggior parte della comunità scientifica è invece convinta che l'origine dell'acqua lunare sia legata agli impatti di comete. Se questo sia avvenuto in periodi più recenti (quando la superficie lunare era già ben consolidata) oppure nelle prime fasi della formazione del satellite terrestre, è un aspetto ancora da chiarire. Nel 2016 invece Jessica Barnes della Open University (Gran Bretagna) ha suggerito che l'acqua potrebbe essere giunta sulla Luna portata da asteroidi circa 4.5 miliardi di anni fa (ai primi di gennaio). Usando un sistema in cui combina modelli numerici e misure isotopiche dei campioni lunari, La Barnes h dimostrato che l'acqua è giunta trasportata da asteroidi particolari chiamati condriti carbonaticee. In questo scenario, solo circa il 20 % dell'acqua lunare sarebbe stata trasportata da comete. Cercare acqua sulla Luna e scoprirne l'origine rientra nel progetto Moon Base dell'Agenzia Spaziale Europea. Chi vivrà, vedrà.

Aggiungiamo che, a quanto pare, il nostro pianeta era dotato di un campo magnetico già 4,2 miliardi di anni fa (il 25 gennaio), e questo campo era già sufficientemente intenso da proteggere l'atmosfera terrestre e prevenire l'evaporazione dell'acqua, quando l'attività solare era sicuramente più intensa: lo ha scoperto John Tarduno, dell'Università di Rochester. In una ricerca precedente, Tarduno aveva mostrato che il campo geomagnetico attuale ha invece un'origine piuttosto recente, risalendo a 565 milioni di anni fa (alle 4 del mattino del 16 novembre), quando si formò il nucleo interno solido, e poté cosi avviarsi la dinamo generata dal moto del nucleo esterno composto da ferro liquido, che produsse le correnti necessarie ad alimentare il campo magnetico del nostro pianeta. Occorreva quindi trovare la sorgente del paleomagnetismo terrestre. Tarduno la ha individuata analizzando campioni raccolti in Australia di cristalli di zirconio, il materiale terrestre più antico. All'origine del campo paleomagnetico, secondo Tarduno e colleghi, ci sarebbe stata la precipitazione chimica all'interno della Terra dell'ossido di magnesio prodotto in conseguenza dell'impatto fra il nostro pianeta e il corpo planetario Teia da cui nacque la Luna.

La formazione degli oceani

Nello stesso tempo, sulla superficie terrestre cominciò a manifestarsi un'altra imponente serie di eventi, che portarono alla formazione delle rocce sedimentarie, attraverso processi di erosione, trasporto e accumulo. Tali processi divennero pienamente attivi non appena la superficie si raffreddò abbastanza da permettere l'instaurarsi del ciclo dell'acqua. Infatti la Terra primitiva rimase a lungo avvolta dalle tenebre, sotto una spessa cappa di dense nubi ardenti formate dal vapore acqueo continuamente riversato nell'atmosfera dalle esalazioni vulcaniche; quando la temperatura scese abbastanza, le nubi cominciarono a sciogliersi in pioggia, e l'atmosfera primordiale diede vita a tempeste di inimmaginabili proporzioni, sotto le quali la Terra gemeva e ribolliva. In un primo tempo, abbattendosi sulle rocce incandescenti, la pioggia svaporava, ma con il graduale raffreddamento della crosta solida l'evaporazione andò diminuendo finché l'acqua poté condensare nelle zone più depresse della superficie terrestre, formando i primi oceani, mentre gli altopiani rocciosi formarono i continenti. Su di essi si costituirono anche i primi reticoli fluviali, che trasportavano i detriti strappati alle zone più elevate e li riversavano sul fondo dei mari primordiali. Il metamorfismo e la rifusione dei prodotti dell'erosione, accompagnata da un certo punto in poi dal metamorfismo e dalla fusione di grossi spessori di sedimenti, produsse ulteriori magmi e lave sempre più ricchi in silice, e quindi di composizione differente rispetto a quella del mantello e della crosta primitiva. E così si sono formati magmi sempre più simili per composizione ai graniti, e perciò in grado di dare origine a rocce più leggere dei basalti, tanto da... « galleggiare » su questi ultimi.

A poco a poco il nostro pianeta assunse un aspetto a noi più familiare, con una zona gassosa ricca di nubi detta atmosfera, una liquida con oceani, laghi e fiumi, detta idrosfera, ed una solida indicata con il nome di litosfera, con i primi abbozzi di quelli che diventeranno i futuri continenti.

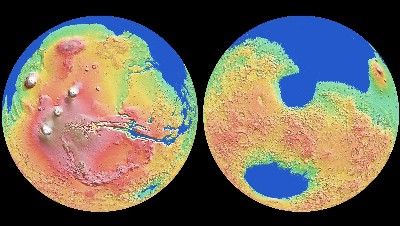

Tra l'altro, l'italiano Gaetano

di Achille, nato a Teramo ma che lavora all'Università della California

a Boulder, in Colorado, ha di recente dimostrato che circa tre miliardi e mezzo di anni fa

(il 23 marzo) un vasto oceano copriva anche il 36 %

circa della superficie del pianeta Marte. Negli ultimi

decenni l'ipotesi di un antico oceano marziano è stata più volte avanzata e contestata, ma questo è il primo lavoro

a fornire un solido supporto alla tesi, grazie ai dati ottenuti nel corso delle missioni

NASA ed ESA, e in particolare

ad una dettagliata analisi topografica del suolo del Pianeta Rosso. Infatti più della metà dei 52 depositi dei delta

degli antichi fiumi identificati dai ricercatori si trovano alla stessa altezza, disegnando i confini del presumibile

oceano fossile. Esso avrebbe avuto un volume d'acqua di circa 125 milioni di chilometri cubi, ossia un decimo di quello occupato dagli oceani terrestri.

Oltre all'oceano su Marte doveva esserci anche una serie di grandi laghi, formatisi per lo più all'interno di crateri da

impatto: il gruppo di ricerca guidato da di Achille sostiene di aver identificato

almeno 40.000 valli scavate da fiumi. "Complessivamente, questi dati corroborano le attuali teorie sulla formazione di un antico oceano su Marte e implicano che le condizioni della sua superficie abbiano permesso la formazione di una idrosfera globale e attiva, in cui reti di valli, delta e il grande oceano erano componenti di un ciclo idrogeologico simile a quello

terrestre", ha osservato di Achille. "Sulla Terra i delta e i laghi sono eccellenti collettori e preservatori dei segni della vita

passata: se mai la vita è sorta su Marte, nei delta fossili potrebbe essere

possibile trovare la chiave per svelare il passato biologico di Marte."

Speriamo vivamente che sia così.

degli antichi fiumi identificati dai ricercatori si trovano alla stessa altezza, disegnando i confini del presumibile

oceano fossile. Esso avrebbe avuto un volume d'acqua di circa 125 milioni di chilometri cubi, ossia un decimo di quello occupato dagli oceani terrestri.

Oltre all'oceano su Marte doveva esserci anche una serie di grandi laghi, formatisi per lo più all'interno di crateri da

impatto: il gruppo di ricerca guidato da di Achille sostiene di aver identificato

almeno 40.000 valli scavate da fiumi. "Complessivamente, questi dati corroborano le attuali teorie sulla formazione di un antico oceano su Marte e implicano che le condizioni della sua superficie abbiano permesso la formazione di una idrosfera globale e attiva, in cui reti di valli, delta e il grande oceano erano componenti di un ciclo idrogeologico simile a quello

terrestre", ha osservato di Achille. "Sulla Terra i delta e i laghi sono eccellenti collettori e preservatori dei segni della vita

passata: se mai la vita è sorta su Marte, nei delta fossili potrebbe essere

possibile trovare la chiave per svelare il passato biologico di Marte."

Speriamo vivamente che sia così.

Ma non è tutto. Alexis Rodriguez del Planetary Institute di Tucson, in Arizona, ritiene che 3,4 miliardi di anni fa (alle 5.20 del 31 marzo) la superficie di Marte venne spazzata da enormi tsunami, alti in media 50 metri e tali da giungere a 120 metri in alcune zone, causati dall’impatto di asteroidi sul pianeta rosso, quando Marte possedeva ancora oceani di acqua liquida. I resti di quei lontani cataclismi sono visibili ancora oggi sotto forma di "lobi" di materiale più scuro che si estendono fino a 250 km, testimonianza delle antiche inondazioni, grazie alle immagini scattate dai satelliti che orbitano intorno al Pianeta Rosso. Secondo gli studiosi, un primo impatto generò uno tsunami che riuscì a spostare massi fino a 10 metri di diametro, poi l’acqua ritornò nel mare scavando dei canali sulla terra riempiti di depositi. Passarono alcuni milioni di anni, forse tre, quando un altro asteroide colpì Marte. Ma nel frattempo la temperatura del pianeta si era fortemente abbassata, e questa volta l’acqua dello tsunami gelò quasi all’istante e sulla terraferma si propagò come un ghiacciaio in rapidissimo movimento. Quando raggiunse il punto di massima espansione, il ghiaccio si stabilizzò e non ritornò più indietro nell’oceano. Lasciando i grandi lobi scuri che ora sono stati notati. I grandi tsunami su Marte furono facilitati dal fatto che la gravità sul pianeta rosso è circa un terzo di quella sulla Terra: 10 litri di acqua, che sulla Terra pesano 10 kg, su Marte pesano solo 3,80 kg. Rodriguez e collaboratori hanno calcolato che l’area inondata dal primo tsunami doveva avere un’estensione di 800 mila chilometri quadrati, quella del secondo un milione di km2. Gli impatti degli asteroidi potrebbero aver prodotto crateri di 30 km di diametro. L’idea che quei giganteschi tsunami precambriani abbiano potuto scavare dei canali su Marte è quasi ironica, perché l’ipotesi che il Pianeta Rosso fosse popolato da alieni nacque proprio a partire dalla presunta scoperta da parte dell’astronomo piemontese Giovanni Schiaparelli (1835-1910) di canali artificiali sulla superficie di Marte, avvenuta durante la grande opposizione del 1877. Peccato che i presunti canali fossero dovuti solo all’astigmatismo di cui Schiaparelli soffriva...

Le ere geologiche di Marte

A questo proposito, possiamo aggiungere che anche la storia geologica del pianeta Marte è stata divisa in ere, come quella terrestre:

Noachiano

Esperiano

Amazzoniano

Il Noachiano, da 4,1 a 3,7 miliardi di anni fa (dalle 10.40 del 2 febbraio alle 21.20 del 6 marzo), trae nome dalla Noachis Terra, formazione geologica databile a quest'epoca, ed è caratterizzato da un'alta frequenza di impatti di meteoriti e asteroidi e dalla possibile presenza di abbondante acqua sulla superficie marziana. Durante il Noachiano l'atmosfera di Marte era più densa di quanto non lo sia nell'era attuale, e il clima era probabilmente più caldo, tanto da consentire la caduta di pioggia; grandi laghi e fiumi erano presenti nell'emisfero meridionale e un oceano potrebbe aver ricoperto le pianure settentrionali basse. La superficie originaria di quest'era è privilegiata per l'atterraggio di veicoli spaziali per la ricerca di fossili come prova di una vita extraterrestre passata.

L'Esperiano, da 3,7 a 3 miliardi di anni fa (dalle 21.20 del 6 marzo alle 16.00 del 2 maggio), prende il nome dalla Hesperia Planum e rappresenta un periodo intermedio della vita del pianeta, caratterizzato dal minore tasso di impatti meteorici e dalla riduzione dei tassi medi di erosione. L'attività geologica dell'Esperiano viene dominata da un vasto vulcanismo, tettonica, creazione dei canali di deflusso, formazione delle pianure settentrionali e degli accumuli polari e la deposizione di frane e di spostamenti di materiale lungo la zona di transizione tra altopiani e pianure. Un'età insomma in cui Marte era geologicamente molto attivo.

L'Amazzoniano, da 3 miliardi di anni fa a oggi (dalle 16.00 del 2 maggio ad ora), prende il nome dall'Amazonis Planitia e comprende i due terzi della storia geologica del pianeta: dura insomma dalla prima parte dell'Archeano terrestre fino al presente. Quest'era vede Marte trasformarsi in un ambiente freddo, secco e ossidante. Nonostante la sua lunga durata, i cambiamenti geomorfologici superficiali sono stati modesti e sporadici, come la craterizzazione da impatto concentrato a livello regionale. Il vulcanismo, assieme all'attività fluviale e glaciale, suggerisce che i tassi deposizionali di materiale e le quantità cumulative di modificazione geologica rispetto alle epoche dell'Esperiano siano state significativamente ridotte, così come è avvenuto per i diminuiti tassi di erosione, di pari passo con il costante degrado atmosferico. I grandi vulcani della regione di Tharsis si sono innalzati in questo periodo.

Se tutto questo può sembrarvi incredibile, ebbene, i dati dalle sonde spaziali dell'Agenzia Spaziale Europea e della NASA dimostrano inequivocabilmente che Marte fu ricco di fiumi e oceani per centinaia di milioni di anni. Sono le conclusioni dello studio guidato da Francesco Salese, dell'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Pescara e Chieti. Con certezza si sapeva già che il clima caldo e umido di quel primo periodo mutò trasformando il pianeta in un gelido deserto privo di acqua liquida in superficie. I tempi di questa radicale trasformazione sono però oggetto di dibattito, e secondo alcune teorie la fase umida potrebbe essere durata poche migliaia di anni, troppo poco per permettere la nascita di forme di vita. Ma i dati della sonda europea Mars Express e dell'americana Mars Reconnaissance Orbiter (Mro) relativi al bacino Hellas, uno dei più grandi crateri da impatto dell'intero Sistema Solare, offrono nuove indicazioni. Le analisi dimostrano infatti la presenza anche di uno strato di rocce sedimentarie, materiali formati da depositi in ambienti acquatici, parzialmente portati alla luce dall'erosione. Depositi risalenti a 3,8 miliardi di anni fa (alle 19 del 26 febbraio) i quali dimostrano che la presenza di acqua deve essere durata per un lungo periodo di tempo, nell'ordine di centinaia di milioni di anni. Il sito dimostrerebbe quindi che Marte ospitò molto lungo condizioni favorevoli allo sviluppo della vita.

Ma se l'acqua scorreva su Marte, esso aveva anche un'atmosfera in grado di sostenerla, mentre oggi non ce l'ha quasi più. Ora, come fa un pianeta a perdere la sua atmosfera? I meccanismi possibili sono diversi. Alcune reazioni chimiche, per esempio, possono intrappolare i gas nelle rocce di superficie. Oppure l'atmosfera può essere erosa dalla radiazione e dal vento di particelle emesse dal Sole. E proprio quest'ultimo processo, probabilmente, è quello che ha privato Marte di gran parte della sua atmosfera, come afferma uno studio pubblicato nel 2017 da Bruce Jakosky dell'Università del Colorado a Boulder e colleghi di altri istituti statunitensi in base ai dati raccolti dalla missione Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) della NASA, lanciata nel 2013 ed entrata in orbita intorno al Pianeta Rosso nel 2014. Il vento solare è un flusso di particelle cariche che soffia costantemente dalla superficie del Sole verso ogni direzione. Le stelle giovani producono venti più intensi, e perciò la perdita di atmosfera a causa di questi processi procede con un tasso elevato, tanto da influenzare a lungo termine anche il clima. Un indicatore significativo dell'influenza del vento solare è il gas argo, che possiede due isotopi: l'argo-36, più leggero, e l'argo-38, più pesante. Il primo è più abbondante della sua controparte negli strati più alti dell'atmosfera, e quindi viene strappato dal vento solare con più facilità, lasciando un'atmosfera più ricca dell'isotopo 38. Misurando l'abbondanza dei due isotopi alle diverse quote atmosferiche, è così possibile avere una stima di quanto gas è andato disperso nello spazio rispetto alle condizioni primordiali. Grazie alle misurazioni condotte dalla sonda MAVEN, Jakosky e colleghi hanno potuto stimare che, a partire dalla formazione del pianeta, l'atmosfera ha perso il 66 % dell'argo. Sulla base di questo dato hanno poi stimato la perdita di altri gas con lo stesso meccanismo, fino a ottenere un modello dell'antica atmosfera marziana. Con tutta probabilità, essa era densa quanto quella terrestre e costituita principalmente da anidride carbonica; la maggior parte di essa poi è andata perduta, determinando enormi cambiamenti nel clima del pianeta, i cui esiti sono ora evidenti.

Un altro tassello del puzzle è stato aggiunto nel 2021, quando Timothy A. Goudge dell'Università del Texas ad Austin, insieme ad alcuni colleghi statunitensi e canadesi, ha pubblicato uno studio dal quale emerge che, nella notte dei tempi, catastrofiche inondazioni dovute allo straripamento di laghi sembrano aver causato circa un quarto dell'erosione delle antiche valli fluviali che si osservano tuttora sul pianeta Marte. Circa 200 di questi laghi (che potevano avere le dimensioni di piccoli mari terrestri) erano riempiti da abbastanza acqua da causare occasionalmente una tracimazione di vaste proporzioni, in grado di scavare profondi canyon; all'erosione dovuta a questa rete di bacini fluviali e lacustri si sovrapponevano poi processi erosivi più persistenti e graduali, dovuti al ciclo dell'acqua distribuito su tutto il pianeta. Goudge e colleghi hanno studiato le formazioni geologiche del paesaggio marziano nelle aree in cui l'acqua allo stato liquido scorreva probabilmente attraverso antiche valli fluviali, e si sono concentrati sulle valli collegate ad antichi bacini lacustri, con particolare attenzione ai canyon il cui fondo si trovava a una quota più elevata rispetto al fondo dei bacini lacustri a cui erano connessi, in base all'idea che proprio queste caratteristiche siano indice dell'erosione dovuta allo straripamento dei laghi. Considerando la forma e le dimensioni delle formazioni geologiche, gli scienziati hanno stimato i volumi che queste inondazioni hanno probabilmente scavato: si tratta di circa 57.000 chilometri cubi! Questa quantità equivale ad almeno il 24 % del volume totale delle valli su Marte, nonostante il fatto che i canyon scavati dalle inondazioni rappresentino solo il 3 % circa della lunghezza totale delle valli analizzate dai ricercatori. In altre parole, circa una quarto del volume dei canyon marziani è stato scavato nell'arco di giorni, mesi o anni, invece che nell'arco di centinaia o migliaia di anni, come avviene nel caso dell'erosione a lungo termine. Gli autori dello studio hanno concluso che questi eventi di inondazione non sono solo stati importanti per l'erosione delle valli in termini di puro contributo volumetrico, ma hanno anche successivamente influenzato l'evoluzione del più ampio paesaggio marziano, in particolare quello degli altopiani punteggiati di crateri. Tali eventi dovrebbero quindi essere tenuti in considerazione quando si studiano le proprietà delle valli fluviali marziane, e il modo in cui i fiumi hanno influenzato le caratteristiche del paesaggio marziano, utilizzando i sistemi geomorfologici ricavati da studi sulla Terra.

I supervulcani marziani

E non basta. Infatti risale ai primi del 2016 la scoperta che Marte fu sconvolto, 3,7 miliardi di anni fa (alle 21.20 del 6 marzo), da catastrofiche eruzioni vulcaniche, talmente potenti da modificarne l'asse di rotazione. La dobbiamo a Sylvain Bouley, dell'Università di Parigi-Sud, il quale ha ridisegnato la storia geologica del pianeta rosso in seguito alla nascita della regione di Tharsis, la grande area montuosa che comprende alcuni dei più grandi vulcani del Sistema Solare. Secondo Bouley tra i 4 e 3,5 miliardi di anni fa (tra le 13.20 del 10 febbraio e le 02.40 del 23 marzo) su Marte avvennero potenti eruzioni che portarono alla nascita di una vasta serie di vulcani localizzati in quella che viene chiamata regione di Tharsis. La catena montuosa ospita tre grandi vulcani, il più alto dei quali è il monte Ascraeus con ben 18 chilometri di altezza e un diametro di 400 chilometri. A 1200 chilometri di distanza da esso è presente anche la più alta vetta dell'intero Sistema Solare, il monte Olimpo, alto ben 27 chilometri! Dei giganti rispetto a quelli del nostro pianeta, dove il più grande è il Mauna Lao nelle Hawaii, con una struttura complessiva grande meno della metà di quelli marziani (ma la gravità terrestre è assai maggiore di quella marziana). Usando immagini satellitari, dati geologici e simulazioni al computer Bouley e colleghi sono riusciti a ricostruire la storia di questa regione, scoprendo che la nascita di queste montagne portò al cambiamento dell'asse di rotazione del pianeta. A testimoniarlo sono gli orientamenti di molte valli formatesi sul pianeta prima della nascita di questi vulcani e i segni lasciati dal ghiaccio che copriva le regioni polari originarie. Lo sbilanciamento dovuto alle grandi masse vulcaniche fece ruotare gradualmente l'asse di rotazione, spostando così le regioni polari.

« La mia nostra ipotesi è che Tharsis si sia formato rapidamente e precocemente, invece che in modo graduale, e che gli oceani siano nati in conseguenza di essa », ha aggiunto Michael Manga, geofisico dell’Università della California a Berkeley. Infatti è probabile che Tharsis abbia emesso in atmosfera un’enorme quantità di anidride carbonica. L’effetto serra che ne derivò produsse un riscaldamento globale di Marte, che creò le condizioni per la presenza di acqua liquida. Le stesse eruzioni vulcaniche crearono canali che permisero all’acqua sotterranea di raggiungere la superficie e riempire le pianure settentrionali del Pianeta Rosso. Questa proposta può spiegare anche l’irregolarità delle presunte linee di costa degli oceani marziani, con differenze di altezza nei diversi punti anche di un chilometro, una caratteristica geologica spesso utilizzata come argomentazione dai detrattori dell’ipotesi degli antichi oceani marziani, perché l’erosione determina tendenzialmente linee di costa più lisce, come si osserva sulla Terra. Secondo Manga, l’irregolarità può essere spiegata ipotizzando che un primo oceano marziano, chiamato Arabia, iniziò a formarsi circa quattro miliardi di anni fa, e continuò a esistere, per periodi intermittenti, per gran parte del primo 20 % del tempo necessario al sollevamento di Tharsis. Questo fenomeno produsse una depressione del terreno e deformò nel tempo la linea di costa, il che potrebbe spiegare le differenze di altezza della linea di costa di Arabia. Allo stesso modo, la linea di costa irregolare di un oceano successivo chiamato Deuteronilus potrebbe essere spiegata se si fosse formato nell’ultimo 17 % del periodo di crescita di Tharsis, circa 3,6 miliardi di anni fa (alla mezzanotte del 15 marzo). Le discussioni in merito sono tuttora in corso.

La tendenza della vita al suicidio

Se un tempo Marte ha ospitato la vita, come molti sospettano (anche se finora nessuno ne ha trovato le prove inconfutabili), è lecito domandarsi: che impatto hanno avuto queste forme di vita sul pianeta, e dove possiamo trovare le prove della sua esistenza passata? Ebbene, secondo alcuni una eventuale biosfera marziana potrebbe essere stata determinante proprio per trasformare il pianeta nell'attuale mondo inospitale che le sonde automatiche ci hanno mostrato. Le analisi suggeriscono che alcune regioni di Marte, come il cratere Jezero, dove è al lavoro il rover Perseverance della NASA, sono i luoghi migliori per la ricerca di segni di vita sul pianeta, e lasciano pensare che la vita potrebbe essere il peggior nemico di se stessa sui mondi di tutto il cosmo. Infatti, usando modelli climatici e geologi per ricreare l'aspetto di Marte come era quattro miliardi di anni fa, alcuni ricercatori francesi guidati da Boris Sauterey della Sorbona di Parigi, hanno concluso che un tempo i microbi potevano prosperare a pochi centimetri sotto gran parte della superficie del Pianeta Rosso, protetti dalle penetranti radiazioni cosmiche grazie al suolo sovrastante. Ma questa biosfera sepolta si sarebbe alla fine ritirata più in profondità nel pianeta, forse verso la sua fine, spinta da temperature gelide che essa stessa aveva creato.

Infatti gli ipotetici microbi marziani vissuti nella notte dei tempi avrebbero assorbito idrogeno e anidride carbonica dall'atmosfera marziana e, a loro volta, prodotto metano. Tutte queste sostanze possono agire come gas serra che catturano il calore, e dunque cambiamenti nell'abbondanza di ciascuna di esse possono avere effetti significativi sulla temperatura superficiale di un pianeta. In questo caso, la riduzione netta dei gas serra atmosferici da parte di quella presunta biosfera "metanogena" avrebbe innescato un raffreddamento globale che ha ricoperto di ghiaccio la maggior parte della superficie di Marte, contribuendo a creare l'attuale stato inospitale e sterile del pianeta. Anche sulla Terra qualcosa del genere è avvenuto molto spesso, assai prima che arrivasse l'uomo a devastare scientemente l'ecosistema in cui abita; ad esempio, durante il cosiddetto "Grande Evento di Ossidazione" (vedi sotto), occorso circa 2,4 miliardi di anni fa (il 20 giugno), i cianobatteri fotosintetici hanno saturato di ossigeno l'atmosfera terrestre, che fino a quel momento era quasi priva di questo gas altamente reattivo, e questo portò inevitabilmente all'annientamento dei precedenti padroni del pianeta, cioè i batteri metanogeni e altri organismi per i quali l'ossigeno era tossico. In pratica la vita, quando appare su un pianeta, potrebbe benissimo essere autodistruttiva, e proprio tale tendenza all'autodistruzione potrebbe limitare la capacità della vita di emergere ampiamente nell'universo, impedendo cioè di avere una galassia che letteralmente pullula di specie senzienti, come si vede nell'universo di "Star Trek" o in quello di "Star Wars"!

Tuttavia, c'è un'altra interessante conclusione che possiamo trarre da questa ipotesi a dir poco catastrofica: l'abbondanza di vita microbica della Terra primordiale e la conseguente flessibilità evolutiva nel riprendersi da cambiamenti ambientali altrimenti catastrofici potrebbero essere i motivi per cui l'elaborata biosfera terrestre è sopravvissuta fino ad oggi, mentre quella presumibilmente più semplice di Marte si è rapidamente estinta. Secondo Sauterey, l'ascesa verso una complessità sempre maggiore potrebbe aiutare una biosfera a evitare il destino disastroso occorso a quella marziana, Un'ultima domanda però resta aperta: per qualsiasi pianeta che ospiti la vita, l'evoluzione dell'intelligenza potrebbe essere la via di salvezza, perché grazie ad essa potrebbero emergere soluzioni tecnologiche atte a mitigare la tendenza della vita a rendere inabitabile il proprio pianeta natale, o gli esseri "intelligenti" (si fa per dire) come noi rappresenterebbero il colpo di grazia che accelererebbe il precipitare della vita verso la definitiva estinzione? Il dubbio rimane.

Quando l'asse di rotazione della Luna cambiò

Un gruppo di ricercatori del Planetary Science Institute a Tucson e del California Institute of Technology a Pasadena ha dimostrato che nell'Adeano l'asse della Luna si è spostato di circa 6 gradi: dunque la faccia del nostro satellite che vediamo oggi non è quella che mostrava alla Terra miliardi di anni fa. Lo studio di M. A. Siegler e colleghi è partito dall'osservazione che la distribuzione dei piccoli depositi di idrogeno (verosimilmente intrappolati sotto forma di ghiaccio d'acqua) che sono stati rilevati dagli strumenti a bordo delle sonde delle missioni Lunar Prospector e Lunar Reconnaissance Orbiter non è quella che ci si potrebbe aspettare. Da decenni è stato ipotizzato che sulla Luna possano essersi accumulati depositi di composti volatili come l'acqua, bloccati dal gelo che caratterizza alcuni suoi crateri polari, dove si possono toccare temperature inferiori a quelle di Plutone. Ciò perché l'asse di rotazione della Luna è quasi perpendicolare alla linea che collega la Luna e il Sole, i cui raggi non raggiungono mai il fondo di quei crateri. I depositi di ghiaccio scoperto non si trovano però ai poli, ma sono leggermente spostati, in una posizione in cui quell'accumulo oggi non può formarsi. Inoltre, questi depositi sono disposti in modo perfettamente simmetrico e sono congiunti da una linea che passa attraverso il centro del satellite. L'ipotesi degli scienziati è che questi accumuli di ghiaccio identifichino i poli Nord e Sud di qualche miliardo di anni fa, prima del cambiamento dell'orientamento dell'asse di rotazione. Il ghiaccio formatosi in quel lontano periodo sarebbe poi riuscito a sopravvivere, almeno in parte, nonostante l'attuale relativa esposizione a una certa quantità di luce solare.

Ma quale può essere stato il meccanismo che ha prodotto questa variazione dell'asse di rotazione? Secondo gli autori lo spostamento potrebbe essere stato innescato dallo sviluppo di un'anomalia termica all'interno della Luna, legata all'intenso vulcanismo che caratterizzò un tempo il Procellarum KREEP Terrane (PKT), nell'Oceano delle Tempeste, che è anche la zona più radioattiva di tutto il satellite. Radioattività e vulcanismo implicano però che un tempo questa regione doveva essere più calda, e quindi meno densa dei suoi dintorni. La variazione di densità in questa area potrebbe aver innescato il processo. I corpi celesti possono infatti cambiare il loro orientamento se cambia la distribuzione interna della massa: le regioni di materiale denso tendono a disporsi in prossimità dell'equatore così da ridurre al minimo l'energia di rotazione, mentre quelle meno dense si dispongono verso i poli.

Acqua e vento solare

Un gruppo di ricercatori del Lawrence Livermore National Laboratory e del Lawrence Berkeley National Laboratory ha scoperto che il vento solare induce la formazione di acqua nelle polveri interstellari. La scoperta potrebbe avere un risvolto significativo sulla probabile origine dell'acqua sul nostro e su altri pianeti: considerato infatti l'ingente flusso di polveri che raggiunge la Terra, fra le 30.000 e le 40.000 tonnellate all'anno, l'apporto dell'acqua "fabbricata" dal vento solare è paragonabile, e forse superiore, a quello delle comete. In particolare, gli ioni idrogeno di cui è costituita buona parte del vento solare, impattando sui minerali ricchi di ossigeno presenti nelle polveri interstellari, ne alterano la struttura, portando alla formazione di molecole di acqua. Queste molecole restano intrappolate appena al di sotto della superficie dei grani di polvere, su cui producono minuscole strutture da impatto dello spessore fino a 150 nanometri.

Fino ad ora, l'analisi di queste formazioni sulle conditi che hanno raggiunto la Terra, su polveri cosmiche e su campioni di minerali provenienti dalla Luna e dall'asteroide Itokawa non aveva permesso di rilevare segni di formazione di acqua, ma neppure di escluderla, dato che i livelli di acqua ipotizzabili in quei campioni erano comunque ai limiti delle capacità di rilevazione degli strumenti. Nel nuovo studio John P. Bradley e colleghi hanno prima osservato con un microscopio elettronico a scansione i campioni di polveri interstellari, per poi analizzarne la composizione con la spettroscopia di perdita di energia di elettroni di valenza (VEELS), una sofisticata tecnica spettroscopica che permette una accurata caratterizzazione delle specie chimiche presento nel campione e del loro stato di ossidazione. In questo modo i ricercatori sono riusciti a dimostrare la presenza di acqua, sia pure su scala nanometrica. Questi risultati sono stati poi confrontati con quelli ottenuti in laboratorio attraverso il bombardamento con flussi di ioni idrogeno ed elio di campioni di minerali di composizione analoga a quella di polveri e rocce provenienti dallo spazio.

Il fatto che le minuscole quantità di acqua nelle polveri cosmiche restino sigillate all'interno di "vescicole" minerali formatesi in corrispondenza dei punti colpiti dagli ioni idrogeno spiega perché l'acqua riesca ad arrivare a terra: nell'attraversare l'atmosfera queste polveri infatti non sviluppano un calore sufficiente a far disperdere il loro contenuto idrico.

L'acqua venuta dallo spazio

Ancor di più ha fatto rumore, nel 2014, la scoperta secondo cui l'acqua che si trova sulla Terra e in tutto il sistema solare sarebbe... più vecchia del Sole, e avrebbe avuto origine negli spazi interstellari! La notizia è stata diffusa da un gruppo di astrofisici, chimici e planetologi dell'Università del Michigan e dell'Università di Exeter, che hanno ricostruito la storia dei ghiacci del sistema solare. L'acqua è ampiamente presente nel sistema solare: nei minerali della Luna e di Marte, nei crateri della parte oscura di Mercurio e soprattutto nelle comete e nelle meteoriti, ma la sua origine è molto dibattuta. Secondo la teoria oggi più diffusa, il ghiaccio d'acqua di tutti questi corpi si sarebbe formato all'interno del disco protoplanetario di gas e polveri che circondava il Sole all'epoca della sua nascita. Conel M. O’D. Alexander, uno degli autori dello studio, è però di avviso contrario. « Se l'acqua nel sistema solare primigenio è stata in gran parte "ereditata" dal ghiaccio dello spazio interstellare », ha dichiarato, « è probabile che ghiacci simili, e la materia organica prebiotica che contengono, siano abbondanti in gran parte dei dischi protoplanetari delle stelle in formazione; se invece è il risultato di processi chimici avvenuti localmente durante la nascita del Sole, la presenza di acqua in altri sistemi solari potrebbe essere molto diversa, e inferiore, con ovvie implicazioni per la possibile nascita della vita altrove. »

Per ricostruire la storia del ghiaccio, i ricercatori si sono concentrati sul rapporto del suo contenuto in acqua e acqua pesante, quella molecola d'acqua nella quale al posto dell'idrogeno c'è il suo isotopo deuterio, il cui nucleo è costituito da un protone e un neutrone, invece che da un solo protone. Queste caratteristiche fanno sì che le condizioni in cui si possono formare i due tipi di acqua siano differenti. Alexander e colleghi hanno sviluppato sofisticati modelli per simulare i processi chimici che potevano avvenire all'interno del disco protoplanetario del sistema solare, e stabilire il valore del rapporto fra l'acqua e l'acqua pesante che poteva formarsi in quelle condizioni. Confrontando i risultati delle simulazioni con i livelli di acqua pesante presenti negli oceani della Terra, nelle comete e nei campioni di meteoriti arrivati fino a noi, gli scienziati hanno scoperto che sono troppo alti per aver avuto origine dal disco protoplanetario. Di conseguenza, una percentuale significativa dell'acqua (dal 30 al 50 % di quella degli oceani terrestri e dal 60 al 100 % di quella delle comete) deve essersi formata negli spazi interstellari. La scoperta suggerisce che l'acqua sia abbondante anche in altri sistemi solari, aumentando quindi le probabilità di sviluppo di forme viventi extraterrestri!

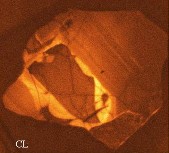

La teoria secondo cui l’acqua sarebbe arrivata sulla Terra relativamente tardi, trasportata da comete e asteroidi, è stata però messa in dubbio da più di un planetologo. A corroborare tali dubbi sono venuti i dati raccolti nel 2020 da un gruppo di ricercatori dell'Università della Lorena guidati da Laurette Piani, che raccontano un’altra storia: l'acqua sarebbe stata presente sul pianeta fin dalla sua formazione. I ricercatori hanno analizzato un tipo di molto raro di meteorite, la condrite enstatite, che costituisce appena il 2 % circa delle meteoriti raccolte sulla Terra. Nonostante questo, è particolarmente significativa per la sua composizione, poiché contiene isotopi di ossigeno, titanio e calcio molto simili a quelli della Terra, suggerendo che le condriti estatiti abbiano la stessa origine delle componenti fondamentali del nostro pianeta. Applicando una speciale procedura per evitare le contaminazioni di acqua terrestre, e grazie a due diverse tecniche di misurazione, la spettrometria di massa convenzionale e la spettrometria di massa ionica secondaria (SIMS), sono stati determinati con precisione il contenuto e la composizione delle piccole quantità di acqua nelle meteoriti. Piani e colleghi hanno così scoperto che essa contiene idrogeno sufficiente a fornire almeno tre volte la quantità di acqua contenuta negli oceani, e probabilmente molta di più! Insomma, « i costituenti fondamentali della Terra potrebbero aver contribuito in modo significativo all'acqua del pianeta », ha concluso Piani. « Il materiale contenente idrogeno era presente nel sistema solare interno, anche se le temperature erano troppo alte perché l'acqua si condensasse. » Inoltre, l'idrogeno di queste meteoriti ha la stessa composizione isotopica dell'acqua immagazzinata nel mantello terrestre, mentre la composizione isotopica degli oceani è coerente con una miscela contenente il 95 % di acqua proveniente dalle condriti enstatiti e solo il 5 % di acqua fornita dalle comete o dagli asteroidi ricchi di acqua. Infine, lo studio propone che anche una grande quantità di azoto atmosferico, la componente più abbondante dell'atmosfera terrestre, potrebbe provenire dalle condriti enstatiti.

L'acqua venuta dal Sole

Un gruppo di ricercatori guidato da Luke Daly dell'Università di Glasgow e Michelle Thompson della Purdue University nello stato dell'Indiana ha formulato invece un'altra ipotesi: per la sua acqua la Terra sarebbe debitrice, almeno in parte, al Sole. L'acqua delle meteoriti note come condriti carbonacee ha una composizione isotopica dell'idrogeno quasi corrispondente a quello terrestre: il rapporto tra il deuterio (H2) e il protio (H1) è circa uguale a quello dell'acqua terrestre. Tuttavia, la corrispondenza non è perfetta: in particolare, l'acqua nel mantello terrestre è un po' più leggera, contiene cioè meno deuterio. Alla ricerca di ulteriori prove, Daly, Thompson e colleghi hanno esaminato campioni dell'asteroide di tipo S Itokawa, prelevati dalla sonda giapponese Hayabusa e trasportati sulla Terra nel 2010. In questa analisi, i ricercatori hanno cercato di rispondere in particolare a questa domanda: è possibile che il vento solare stia modificando la superficie dell'asteroide, e quindi anche la riserva d'acqua della roccia?

In effetti, sembra essere proprio così, come mostra l'analisi dello strato superiore di 50 nanometri di spessore all'esterno delle briciole di polvere di Itokawa. In particolare, la polvere in quello strato è abbastanza umida: se l'intero asteroide avesse una composizione simile a quella, ogni metro cubo conterrebbe 20 litri di acqua, le cui molecole contengono protio, non deuterio. Quest'acqua si forma in un processo astrochimico nel corso del tempo, quando gli atomi di idrogeno del vento solare reagiscono con l'ossigeno della roccia silicatica per formare acqua. Tutto ciò è stato confermato anche dagli esperimenti nel laboratorio del gruppo, in cui, dopo aver bombardato le rocce con protoni, gli scienziati sono stati poi in grado di rilevare le molecole d'acqua. Insomma, ovunque la roccia silicatica sia esposta al vento solare, si formerà acqua: anche, per esempio, sulla Luna. In un futuro lontano, questo potrebbe rendere più facile rifornire gli astronauti di acqua sul nostro satellite o su altri corpi rocciosi. In questo scenario, l'acqua leggera formata in seguito al bombardamento da parte del vento solare si sarebbe mescolata con la miscela più pesante dovuta alle condriti carbonacee. L'acqua della Terra proviene quindi da diverse fonti, e il Sole ha almeno contribuito con il suo idrogeno.

Un dono del cielo?

Spesso chi sulla Terra trova metalli preziosi e rari come oro, platino, palladio, iridio e simili li definisce un "dono del cielo". Ebbene, quest'affermazione potrebbe essere più veritiera di quanto non si pensi, se ha ragione l'astrofisico tedesco Gerhard Schmidt, dell'Università Johannes Gutenberg di Mainz. Questi ha infatti ipotizzato nel settembre 2008 che essi ci sono arrivati dentro a veri e propri scrigni cosmici vaganti nello spazio extraterrestre: i meteoriti metallici, un tempo molto più abbondanti di oggi, al punto che durante il grande bombardamento tardivo la loro caduta sulla Terra era pressoché continua. L'originale ipotesi è stata avanzata dopo 12 anni di ricerche sperimentali, nel corso delle quali ha studiato centinaia di siti in cui sono caduti e sono stati recuperati meteoriti grandi e piccoli, effettuando analisi quantitative delle tracce dei metalli preziosi presenti. Il metodico professore tedesco ha effettuato poi analoghe analisi su campioni di rocce provenienti dal mantello terrestre, sui frammenti di rocce lunari portate dagli astronauti delle missioni Apollo nei primi anni '70, e su meteoriti di origine marziana.

Alla fine, Schmidt si è convinto che l'oro e gli altri metalli preziosi, chiamati anche « siderofili » per la loro affinità a combinarsi col ferro, non appartengono alla storia evolutiva della Terra, ma hanno un'« origine cosmochimica », nel senso che si sono formati in quel più vasto crogiolo naturale degli elementi che è rappresentato dallo spazio cosmico. Per rifornire la Terra delle quantità di metalli preziosi che oggi vi si riscontrano, secondo Schmidt sarebbero stati sufficienti circa 160 asteroidi metallici del diametro di 20 km ciascuno. Dopo la formazione della Terra, quando il nostro pianeta assunse la consistenza di un corpo sferico dotato di grande massa, la sua forza gravitazionale cominciò ad attrarre gli asteroidi e gli altri corpi minori che le passavano vicini, che erano assai più abbondanti rispetto a oggi, e fra i quali vi erano meteoriti di natura metallica; e così la Terra si arricchì dei metalli preziosi che poi migrarono nella crosta terrestre attraverso vari processi di concentrazione. (secondo alcune stime oggi nella crosta terrestre esistono ancora 50.000 tonnellate di oro da estrarre). Un'ipotesi senz'altro affascinante, se venisse confermata.

Il problema del sole debole

Nel 1972, gli scienziati americani Carl Sagan (1934-1996) e George Mullen formularono una celebre teoria oggi nota come "paradosso del debole sole primordiale" (FYSP, Faint Young Sun Paradox), secondo cui il clima della Terra è rimasto pressoché costante durante oltre tre dei 4,5 miliardi di anni di vita del pianeta, nonostante il fatto che la radiazione della nostra stella abbia subito un incremento del 25-30 %. In base a questo dato, durante il suo fragile periodo iniziale la superficie della Terra avrebbe dovuto essere del tutto ricoperta di ghiaccio, visto che i raggi del sole erano molto più deboli di quanto siano oggi, circostanza che invece dagli studi geologici non risulta di sicuro. Una risposta plausibile fu proposta nel 1993 dal fisico dell'atmosfera James Kasting (1953-vivente), della Pennsylvania State University, il quale propose che il 30 % dell'atmosfera terrestre di quattro miliardi di anni fa fosse costituita da CO2. Questa grande quantità di gas serra avrebbe costituito uno strato protettivo nei confronti del pianeta, prevenendo così il congelamento degli oceani.

Nel 2010 tuttavia Christian Bjerrum, del Dipartimento di Geografia e Geologia dell'Università di Copenhagen, e Minik Rosing, del Museo di Storia Naturale della Danimarca, insieme con alcuno colleghi della Stanford University in California, hanno annunciato di aver scoperto la vera ragione del "ghiaccio mancante", dopo aver analizzato campioni di rocce risalenti a 3,8 miliardi di anni fa (il 26 febbraio dell'Anno della Terra) provenienti da uno dei siti geologici più antichi del pianeta, quello di Isua in Groenlandia. « Ciò che impedì un'era glaciale in quei tempi remoti non fu l'alta concentrazione di CO2 in atmosfera, ma il fatto che lo strato di nubi era molto più sottile di quanto sia oggi », ha spiegato Rosing sulla rivista Nature. « Inoltre la superficie terrestre era ricoperta da acqua. Ciò significa che i raggi del Sole potevano scaldare gli oceani senza ostacoli, e che essi avrebbero poi restituito il calore gradualmente, impedendo alla superficie terrestre di ghiacciare ». La mancanza di nubi può essere spiegata con il processo grazie al quale esse si formano, il quale richiede la presenza di sostanze chimiche prodotte da alghe e piante, sostanze che a quel tempo non esistevano. Questi processi chimici sarebbero stati in grado di formare un denso strato di nubi, che a loro volta avrebbero riflesso nel cosmo i raggi del Sole, impedendo così il riscaldamento degli oceani della Terra. Se la teoria è vera, un altro dei grandi enigmi del lontano passato del nostro pianeta può così dirsi risolto.

L'enigma degli zirconi australiani