De Vita Caesaris

di Falecius

.

Quest'ucronia è uno spin-off del mio "de Bello Dacico", scritta basandomi su una affidabile "tavola dei popoli" che contiene informazioni più dettagliate sui rapporti con Roma, per l'area mitteleuropeo-balcanico-pontica ed il Caucaso, nel primo secolo. Secondo voi Cesare, potendo scegliere, avrebbe preferito Ottaviano, Antonio o Cesarione? Intanto, ecco la mia proposta, che parte con molti anni di anticipo rispetto al "De Bello Dacico" testé citato. Essa è concepita come l'ultima parte dell'opera di uno storiografo romano contemporaneo o di poco posteriore agli eventi che narra.

.

Dopo aver conquistato la Gallia per la Repubblica romana ed aver sconfitto Pompeo, suo nemico, nella grande guerra civile, Caio Giulio Cesare era in Roma, insignito di un imperio che nessun magistrato aveva detenuto prima di lui, nemmeno un dittatore: signore incontrastato di Roma e del mondo.

Al di là delle frontiere della Repubblica, due grandi stati soltanto vivevano liberi dal potere dei Romani, la cui signoria si estendeva a tutte le rive del mare che essi chiamavano semplicemente “nostro”. La Dacia di re Burebista, e la Partia, erede dell'antico impero persiano e, in qualche modo, della civiltà greca.

Burebista aveva aiutato Cn. Pompeo Magno durante la guerra civile che l'aveva opposto a Cesare: il dittatore voleva ora, da un lato vendicarsene, e dall'altro eliminare un crescente potere che minacciava da nord le province romane di Illiria e Macedonia. Inoltre, dopo la morte di Farnace del Ponto, il Regno del Bosforo Cimmerio era caduto nelle mani di Asandro, che aveva sposato Dynamis, figlia di Farnace; Cesare temeva che un nuovo pretendente legato alla casa di Mitridate potesse portare problemi a Roma in Oriente, tanto più che Asandro sembrava aver successo nello sconfiggere i Meoti ed i Tauri. Tutto questo disse Cesare, alle Idi di Marzo del 709 aUC, di fronte al Senato. Annunciò dunque che intendeva riunire l'esercito per una spedizione verso Oriente. In quello stesso giorno, era stata scoperta una cospirazione contro di lui, legata ad esponenti del Senato e ad alcuni dei suoi più fidi seguaci, tra cui il figlio adottivo Giunio Bruto. I cospiratori erano stati arrestati; e Cesare approfittò della circostanza per dichiarare che da qual momento in poi, avrebbe supervisionato alle nomine dei nuovi senatori; nessuno sarebbe entrato nel più alto organismo elettivo dello Stato senza il suo consenso. Questa pretesa eccedeva di gran lunga il potere che i consoli ed i dittatori, i più alti magistrati che Roma conoscesse a quel tempo, avessero mai posseduto.

Il Senato, impaurito o concorde che fosse, approvò le richieste di Cesare in blocco. Il dittatore lasciò allora in sicurezza Roma per recarsi in Macedonia, dove aveva dato ordine si riunissero sette legioni ai suoi ordini; quattro ne affidò al propretore Ventidio Basso, cui assegnò il comando in Illiria. A Roma, per dare seguito alle riforme che aveva animo di continuare, lasciò Marco Antonio, suo collega di consolato.

Cesare marciò dapprima contro i Dardani, i Moesii della piana a sud del Danubio, gli Scordisci e gli gli altri popoli che vivevano oltre la frontiera settentrionale della Macedonia; da Sirmio, nell'estate del 709, Cesare passò il fiume Danubio: sconfitti i Pannoni e dei Boii, arrivò alle Idi di agosto nel paese dei Daci. Il re dei Daci frattanto, si era reso conto della minaccia e aveva radunato un'armata di oltre centomila guerrieri; presso la sua capitale di Argedava, essa fu distrutta e dispersa da Cesare. Il re dacico fu catturato, la capitale presa e saccheggiata, i capi dei popoli alleati a Burebista sopravvissuti alla battaglia obbligati a riconoscere il dominio di Roma.

Ventidio, che aveva sottomesso i Dalmati ed altri popoli loro vicini durante l'estate, svernato in Pannonia, alla fine di febbraio irruppe nel territorio dei Boii e li disfece, procedendo fino al Danubio. Presso la capitale dei Boii, Gerulata, si ricongiunse con Cesare che passata Argedava aveva dapprima preso Apulum, capitale di una grande tribù dacica stanziata ad est di Argedava, e poi Porolissum, prima di entrare nel paese dei Carpi e poi dei Cotini, sottomettendoli facilmente, dato che la maggior parte dei loro guerrieri erano morti sotto Burebista. Caduta Gerulata, Cesare tornò ad est; Roxolani, Basterni, Costoboci, la grande tribù dacia ad est dei Carpazi, Tyrageti e altre popolazioni della Dacia orientale restavano infatti libere.

Nel settembre 710, a Tyras, Cesare li sconfisse e poco dopo raggiunse Olbia sull'Hypanis. I Sarmati Iazygi furono autorizzati a stanziarsi nella provincia di Sarmatia, tra lo Hypanis ed i Carpazi. Il resto del paese conquistato fu diviso in Dacia Superiore (tra i Carpazi e la Tisia), Dacia Inferiore (tra i Carpazi e il Danubio), Moesia (tra il Danubio e l'Emo), Dardania (tra il Danubio, la Drina e la Macedonia) Pannonia (tra il Savius e la Tisia) Carpodacia (tra i Carpazi e dell'alto corso della Tisia, a nord della Dacia Superiore) Boiohaemia (a nord del Danubio e dell'alto corso della Tisia, fino monti Asciburgo), Norico (tra l'Eno, le Alpi e il Danubio, occupato da Ventidio mentre Cesare trionfava ad est, malgrado il re locale fosse stato in passato alleato di Cesare). I Daci, i Sarmati, gli Sciti, i Galli, gli Illiri, i Traci, i Geti, i Bastarni ed i Greci stanziati nel paese ad occidente dell'Hypanis riconoscevano tutti il potere di Roma.

Cesare tornò quindi nel paese dei Boi per la strada che risaliva il Danubio, pacificando quelle regioni; in Boiohaemia si scontrò coi Suebi Marcomanni, discese nel Norico, ne depose il re, che già Ventidio aveva di fatto esautorato, e da lì partì per un attacco contro i Suebi. Essi infatti vivevano tra la Gallia e la Boiohaemia, ora romane, ed il loro territorio era importante per collegare le nuove province evitando i valichi alpini. Cesare poi ricordava bene la guerra contro Ariovisto quindici anni prima. I Suebi ed il loro vicini, i Vindelici, furono rapidamente sottomessi nel 711. Augusta Vindelicorum fu fondata sul Danubio come sede della nuova provincia di Vindelicia tra il Meno, l'Eno e il Reno. L'estate successiva, Cesare e Ventidio ritornarono in Italia per i paesi dei Brennii, dei Venosti, dei Tridentini, degli Anauni, degli Isarci, dei Trumplini, dei Sabini, dei Camunni, dei Clavennati, dei Rhaetii, dei Bergalei, dei Leponzi, degli Osceli, dei Poenini, ovvero le genti delle valli stanziate ad oriente degli Elvezi e a Sud dei Vindelici. I Rhaetii erano il popolo più numeroso e potente tra questi, e il paese a nord delle Alpi dove vivevano fu quindi organizzato come provincia di Rhaetia con capitale Curia, mentre le genti di stirpe reta, leponzia o gallica a Sud delle Alpi, di cui Venosti e Tridentini sottomessi da Ventidio che discendeva l'Adige erano i maggiori, furono annessi alla Gallia Cisalpina. Tutte queste genti furono sconfitte e molti di mloro fatti schiavi. Il bottino delle campagne di Cesare era enorme. Ancora a lungo alcune tribù, specie in Illyria e nella Rhaetia, si sarebbero ribellate a Roma di tanto in tanto, ma nel complesso il paese era assicurato. Cesare guidò allora una spedizione invernale contro i Salassi e altre popolazioni delle Alpi occidentali, alla fine del 712, per assicurare i valichi tra Italia e Gallia. La resistenza, accanita, fu infranta; i Salassi stessi furono sterminati, il paese loro e delle altri genti alpine fu divisa tra la Narbonese e la Cisalpina; nel paese dei Liguri alpini, il confine sarebbe stato al fiume Varo. Nel marzo 713, quattro anni dopo il suo annuncio in senato, Cesare trionfava su una lista di popolazioni pericolosamente lunga. Ventidio fu nominato proconsole in Asia, mentre Cesare decideva di assicurare il fianco nord prima della guerra partica, rovesciando Asandro. Accompagnato stavolta da Antonio (a Roma restava il suo giovane nipote Ottaviano come console) i recò dunque di nuovo in Ellade, che separò amministrativamente dalla provincia macedone per farne quella di Achaia, e da lì, con otto legioni, per prima cosa invase la Tracia, facendone una provincia romana, dopo che il suo re, mantenutosi neutrale nella guerra contro i Daci, aveva anche rifiutato un contingente per la guerra pontica. A Dionisopoli s'imbarcò poi per il Chersoneso Taurico, con una flotta organizzata a Bisanzio da M. Vipsanio Agrippa. Ottenuto la sottomissione quasi pacifica di Sciti e Tauri, e della città greca di Teodosia, mosse verso il Bosforo; Asandro offrì trattative di pace, ma Cesare intendeva fare del suo regno una provincia di Roma, che si sarebbe chiata Cimmeria, e chiese la resa immediata di Panticapeo, Fanagoria e Myrmikeion, la rinuncia di Asandro al trono e la consegna di Dynamis a Roma. Avendo Asandro rifiutato queste condizioni, Cesare fece porre l'assedio a Panticapeo, che si arrese dopo tre mesi; un squadra navale nel Ponto Eusino, basata a Bisanzio e Phanagoria, era stata istituita per le esigenze di questa guerra e Cesare la ordinò come flotta permanente sotto Agrippa. Da Panticapeo, Cesare fece inviare la principessa Dynamis in Roma, mentre lui passava il Bosforo Cimmerio e occupava la Sindica. Presa Tanais alla fine dell'autunno, dopo vittorie sui Meoti, i Sindi e gli Eioni, tornò verso sud raggiungendo Gorgippa nel paese degli Heniochi, dove svernò. Lasciato nel Bosforo Agrippa con due legioni, col compito di stabilire il dominio romana sulla riva settentrionale della Palude Meotide, abitata da Sarmati e Daci, e quella orientale popolata dai diversi gruppi di Meoti. Da Gorgippa Cesare procedette a Sudest, battendo uni dopo gli altri gli Heniochi, gli Achei, i Mardi ed i Cerceti, che sottomise, gli Zygi, i Sauromati e gli Epageriti, da cui invece ottenne solo schiavi e tributo, per poi passare i valichi del Grande Caucaso alla Porta dei Sarmati..

Sconfitti prima i Soani e poi gli Abasgi, i Choruxi e i Melanchleni, mosse su Dioscoride, nel regno di Colchide, il cui re aveva sostenuto Asandro l'anno precedente. Anche questo paese fu dunque assoggettato a Roma nel 714. Dopo di questo, Cesare procedette in Iberia, sconfisse il re Farnabazo, che aveva simpatizzato per Pompeo, e annetté il suo regno alla nuova provincia della Colchide, e passò ancora più ad est, nel regno di Albania. Qui fu raggiunto dalle truppe del re cliente d'Armenia, Artavasde, e di Deiotaro re dei Galati. Espugnata la capitale albana di Tabala, diede la metà sudoccidentale del paese a Tiridate e impose la clientela romana al resto, insediandovi come nuovo re Polemone, già cliente di Roma come re della Cilicia Trachea; quest'ultima fu quindi annessa alla Cilicia Pedias, già provincia romana. A questo punto, attraversata l'Armenia, riuniti gli alleati d'Asia Minore sistemò alcune questioni tra loro (in particolare, assegnò a Deiotaro l'eredità della Cappadocia, dato che re Ariobarzane non aveva eredi; il Ponto e il paesi dei Moschi divennero invece provincia romana, così da completare il controllo diretto delle coste del Ponto Eusino e assicurare contro una ipotetica risorgenza mitridatide). Questi furono gli editti detti di Samosata, dalla città in cui li emanò, capitale del regno di Commagene, cui re Antioco, che era stato alleato di Pompeo, fu deposto con l'accusa di infedeltà a Roma, ma in realtà per garantirsi il suo tesoro e lo sfruttamento del paese, giacché questi era venuto in odio ad Antonio. A questo punto, Cesare e Ventidio avanzarono contro Manu, figlio di Abgar, il re d'Osroene e vassallo dei Parti, che aveva quattordici anni prima tradito Crasso a Carrae. Presa Edessa, Ventidio, presa Nisibi tenne con quattro legioni e le truppe armene la linea del Tigri per evitare un attacco da Est, mentre Cesare con sette legioni e la fanteria di Deiotaro scendeva l'Eufrate, espugnava Hatra e Doura Europos e infine sconfiggeva l'esercito nei pressi di Seleucia; tra i caduti vi fu il re partico Pacoro. Entrato a Ctesifonte, saccheggiò la capitale dei Parti e avrebbe probabilmente proseguito, se non fosse stato raggiunto dalla notizia della rivolta a Roma ispirata forse da M. Tullio Cicerone e guidata da Sesto Pompeo in Sicilia e Quinto Labieno in Africa. Insediò dunque a Ctesifonte il principe partico Tiridate, a contendere il trono al fratello Fraate, nemico di Roma, e lasciato Ventidio in Osroene, accettò la clientela di Artavasde della Media Atropatene, prima vassallo dei Parti. Labieno si era alleato a Giarba re dei Baniuri e Bocco, re della Mauritania e della Numidia, e assieme avevano attaccato Bogud, re della Mauritania Tingitana. Nel frattempo Sesto Pompeo aveva ottenuto il controllo dell'Italia, obbligando Ottaviano ed i cesariani a ritirarsi in Gallia. Cesare passò rapidamente in Egitto e da lì in Africa, annientando i pompeiani di Labieno nel 716 a Theveste e occupando poi Cirta e Iol, capitale della Mauritania, che ridusse a provincia facendo catturare Bocco. Saputo poi della morte di Bogud in battaglia contro Giarba, mosse in aiuto di Tingis, città che si era ribellata al domino baniuro. Giarba cadde prigioniero in battaglia nei pressi di Volubilis e il suo paese fu unito alla Tingitana nella provincia di Gaetulia, estesa a sud fino al fiume Suso. Passato in Spagna, Cesare vi svernò raggiungendo Carinna, governatore locale, che aveva represso un'insurrezione pompeiana. Antonio, intanto, aveva sconfitto i pompeiani in Grecia e si preparava ad invadere l'Italia. In Spagna Cesare attaccò Asturi, Vasconi, Cantabri e Gallaeci, annettendo il loro paese alla Tarraconese, tra il marzo ed il maggio del 717, poi raggiunse Ottaviano in Gallia, lasciando a Carinna il compito di completare la conquista. Dalla Gallia Cesare ed Ottaviano passarono nella Cisalpina. Alla fine di settembre, le truppe pompeiane furono duramente sconfitte a Modena; il dittatore rientrò a Roma e fece catturare e giustiziare Cicerone, Bruto, che aveva in precedenza risparmiato e moltissimi senatori. Solo Sesto, in Sicilia, resisteva, ma la flotta di Agrippa lo bloccava. Presa Messina e sconfitto a Milazzo l'avversario, Cesare lasciò Agrippa a completarne la distruzione. Le legioni erano perlopiù rimaste fedeli al dittatore. Urgeva però che questi tornasse in Asia, dove Fraate aveva sconfitto Tiridate, recuperando Ctesifonte e minacciando il re medo Artavasde. L'altro Artavasde, re d'Armenia, s'era schierato con lui. I due re attaccarono Ventidio e lo sconfissero nei pressi di Ninive; il Romano s'era ritirato in Mygdonia e aveva occupato la Sophene, da dove intendeva attaccare dapprima l'Armenia.

Fraate era un comandante mediocre, più incline all'intrigo che alla battaglia campale, e dopo aver vagolato col suo esercito nei pressi di Nisibi per qualche mese, senza riuscire a sloggiarne le legioni, invase la vicina Gordyene, che oscillava tra l'influenza romana e quella partica. Ventidio allora tentò un'offensiva nell'Osroene, riprendendo Edessa. Tuttavia non osò spingersi oltre, in attesa di rinforzi da ovest, e temendo di trovarsi schiacciato tra parti ed Armeni. Artavasde si era intanto liberato di Polemon e aveva conquistato Albania e parte del paese dei Lesgi a nordi di questa; poi aveva invaso la provincia romana della Colchide impadronendosi dei territori di Diao e dei Moschi, e della Saspiria; dovette però ritirarsi da questa zona, incalzato da Agrippa.

Quando Cesare raggiunse la Siria nel 718, la situazione era incerta. Il dittatore scelse di occuparsi per prima cosa degli Armeni, e raggiunto Ventidio ad Amida, avanzò verso est. Artavasde disponeva di un vasto esercito, superiore per numero a quello romano, ma si lasciò intrappolare in una posizione svantaggiosa in una gola montana; malgrado la superiore cavalleria armena, fu sopraffatto e si ritirò con le poche truppe rimaste verso la capitale, Artaxata. Cesare decise di espugnarla. All'assedio di Artaxata fu raggiunto dagli amici, Deiotaro e soprattutto Agrippa, che scendeva da nord dopo aver ripreso il vecchio regno d'Iberia. La città cadde nel giugno del 719. Artavasde fu fatto uccidere e turro il suo regno conquistato.

Più a sud, Ventidio aveva ora rinforzi sufficienti per attaccare Fraate e respingerlo oltre il Tigri. Passato il fiume, occupò Arbela, capitale dell'Adiabene, e lo risalì impadronendosi della Gordyene.

Cesare ridiscese l'Arasse da Artaxata alla foce nel Mar Caspio. In due mesi impose su tutta l'Albania il dominio delle armi romane, e nel paese dei Lesgi, alle Porte Caspiche, lasciò una legione di guarnigione contro gli Alani.

Tornato a sud, ripassò l'Arasse per aiutare l'altro Artavasde, il re dell'Atropatene ormai ridotto ad esule presso il suo esercito.

Fraate, ricacciato dall'Assiria, era in Gazaca, capitale dell'Atropatene, e progettava di annientare separatamente i due eserciti romani, attrattili in quella regione montuosa e lontana dalle loro basi. Le truppe partiche erano numerose e potenti, forti di almeno cinquantamila cavalieri. Cesare aveva forse altrettanti uomini in tutto, e la sua cavalleria non superava i diecimila uomini.

La battaglia del lago Matieno, combattuta a nord di Gazaca, vide in un primo momento i parti vittoriosi. Ma Fraate, che presideva alle operazioni, non volle sfruttare il successo dei suoi arcieri a cavallo sull'avanguardia di Deiotaro e sull'ala destra dello schieramento romano; ordinò invece di attaccare l'accampamento romano per far uccidere Cesare. Immaginava infatti che i Romani, credendosi sconfitti, si sarebbero ritirati in disordine, mentre le legioni sull'ala sinistra contrattaccarono.

A quel punto una parte della cavalleria partica si trovò chiusa in una morsa. Il resto iniziò a ritirarsi. Cesare ordinò senz'altro l'inseguimento, e riuscì a bloccare il nemico tra le montagne ed il lago.

Le perdite per i Parti furono enormi, almeno ventimila i prigionieri tra cui molti nobili e comandanti, e un mese dopo Artavasde era reinsediato sul trono di Gazaca come amico ed alleato del popolo romano. Procedendo verso sudovest, Cesare raggiunse quindi Ventidio in Assiria, sconfiggendo lungo la strada un esercito del re Dario della Media Maggiore, ed insieme, alla testa di dieci legioni, ripresero Hatra e Ctesifonte, per poi procedere ancora lungo il Tigri fino a Spasinou Charax sul golfo Persico. Qui Ventidio morì di morte naturale. Fraate, con un esercito quasi distrutto, umiliato dalla perdita della Mesopotamia, fu quindi facilmente sconfitto da Tiridate, messosi a capo di una nuova ribellione, e cercò rifugio tra gli Sciti. Cesare e Tiridate si incontrarono a Susa, capitale dell'Elimaide che il Romano aveva appena conquistato, nel febbraio del 720. Il nuovo re accettava l'indipendenza dell'Atropatene sotto tutela romana e l'annessione alla Repubblica di Corduene, Sophene, Adiabene, Osroene, Characene, Babilonide, Mygdonia. La regione conquistata fu divisa nelle province di Mesopotamia, Assiria, Caldea, tranne gran parte della la Sophene (ma non la città di Amida) che andava a Deiotaro. L'Armenia fu riconosciuta come parte della sfera d'influenza romana, e data come regno a Tolomeo Cesare, figlio del dittatore romano e della regina Cleopatra d'Egitto; Artasse, figlio di Artavasde, si era infatti dimostrato infido e ostile a Roma. Inoltre la Partia doveva pagare a Cesare e ad Artavasde d'Atropatene un'ingentissima indennità.

In cambio Tiridate otteneva la pace, la restituzione dell'Elimaide, e la garanzia militare romana in caso di un tentativo di rovesciarlo. Sebbene la Partia fosse ancora troppo grande e potente per poter essere considerata uno stato cliente di Roma, di fatto Cesare aveva dimostrato la supremazia romana anche ad essa. Assicurato l'Oriente, Cesare decise di risolvere un problema minore prima di tornare a Roma. Nell'autunno di quell'anno decise la fondazione della colonia latina di Babilonia, poi lasciò a Trebonio Gallo il governo delle province mesopotamiche. Tornato in Siria, intervenne in aiuto di Erode, re dei Giudei e alleato di Roma, contro gli Arabi Nabatei, e conquistò la loro capitale Petra. Lungo la strada annetté i due piccoli regni di Emesa e Calcide, in Siria. Da Petra, passando per Ailana sul mar Rosso, avanzò fino alla posizione nabatea più meridionale, Hegra, e prima di recarsi ad Alessandria per tornare a Roma, diede alla Palestina un assetto nuovo. La regione era divisa tra le province romane di Nabatene e Celesiria, il regno di Giudea e l'Egitto, che otteneva la parte dell'Arabia Nabatea sul mar Rosso, con Hegra. Erode otteneva la Perea e la Galaaditide o Decapoli. Iturea, Batanea, Auranitide e Traconitide erano invece annesse alla Celesiria, che incorporava anche la città araba di Palmira nel deserto. La Giudea in questo modo era circondata da possessi romani o egiziani. Il 721 fu l'anno del più fastoso trionfo che Roma avesse mai visto, alla presenza di rappresentanti di della Partia e di tutti gli Stati clienti della Repubblica: Licia, Galazia, Giudea, Egitto, Armenia, Atropatene, e perfino di paesi più lontani, che con Roma non avevano quasi rapporti, come Dedan, Main e Saba in Arabia, la Bactriana e gli Alani. Il tesoro che Cesare, saccheggiando l'Est, distribuì in Italia, assieme alle grandi assegnazioni di terre ai veterani in Oriente e soprattutto nella valle del Danubio, contribuirono molto a rendere meno odiosa ai romani la perdita delle libertà repubblicane, che restavano nella forma pur sparendo nella sostanza. Antonio, in quegli anni, aveva sconfitto e fatto giustiziare Sesto, e compiuto due spedizioni in Africa contro Marmaridi e Autololi. A Roma, rafforzava le sue posizioni il giovane Ottaviano. Quanto ad Agrippa, erano finiti per lui i tempi delle fredde e incivili province sul Ponto Eusino. Cesare era ormai anziano (compiva sessantotto anni) e non intendeva condurre personalmente altre campagne. Da allora in poi avrebbe governato da Roma. Ma la Britannia, la cui conquista aveva dovuto abbandonare vent'anni prima a causa della rivolta di Vercingetorige, lo tentava.

E la Germania, non avrebbe potuto essere come al tempo di Ariovisto, una minaccia per le frontiere? Il 722 vide infatti una sollevazione e dei Morini, assistiti da Germani provenienti da nord-est, Usipeti e Sicambri in particolare. La ribellione si estese ai Suebi e ai Menapii. Carinna, incaricato del governo delle Gallie, sconfisse i Morini, i Menapii e i Sicambri, ricacciando questi ultimi oltre il Reno, e sottomise i vicini Batavi. Passato il Reno, attaccò gli Usipeti e i Suebi, ricevendo per questo aiuto in un esercito comandato da Agrippa proveniente da Sud. Nel 723, sconfitti i Suebi, Carinna iniziò l'invasione del territorio degli Usipeti e dei loro vicini Chatti, Bructeri, Tencteri ed Ampsivarii, ma dovette rientrare al campo di Mogontiacum per svernare senza aver potuto consolidare le conquiste. L'anno seguente ottenne, anche grazie agli Hermunduri alleati di Roma, una vittoria trionfale sulla lega dei popoli germanici tra il Meno e la Fuldaha; Usipeti, Tencteri, Bructeri, Marsi, Sicambri furono assoggettati, gli Ampsivarii pagarono a Roma un tributo ma rimasero autonomi. Il regno degli Hermunduri s'ingrandì a spese dei Chatti, che continuarono la guerra, e di altri popoli della Germania. A Carinna fu assegnato il trionfo. Agrippa fu inviato a raggiungerlo ed assisterlo con una flotta da basarsi a Porto Izio nel paese dei Morini. Cesare nominò Agrippa governatore della Gallia Belgica e Carinna della Germania.

Nel 724 furono assoggettati i Chauci ed i Frisoni fino al Visurgis; nel 725 Agrippa sconfisse anche gli Ampsivarii ed i Chatti, stavolta soggiogandoli, e il Visurgis e la Fuldaha divennero al posto del Reno il limite dell'espansione romana. Nello stesso anno Agrippa sbarcò nel paese dei Cantii e li sottomise, ma con l'autunno si ritirò.

Le nuove conquiste, compiute sotto gli auspici diretti di Cesare, furono adeguatamente celebrate in un nuovo trionfo, dove, cosa inaudita, il dittatore riceveva gli ornamenta assieme al generale vittorioso.

A Roma, la dittatura di Cesare vedeva un fiorire di opere pubbliche. Ottaviano rafforzava la sua influenza come nipote e potenziale erede del dittatore. Nelle province erano dedotte colonie. Ad Oriente, Antonio aveva il comando degli eserciti nelle province siriane e mesopotamiche, mentre quelle africane erano state affidate al proconsole M. Emilio Lepido, fedelissimo cesariano. Cresceva la gelosia di Cleopatra verso il potente Erode, mentre Tolomeo d'Armenia doveva affrontare una ribellione del principe Artasse, aiutato dai Thalii. Il problema della successione cominciava a diventare serio, con un Cesare ormai ultrasettantenne.

Ottaviano appariva il miglior candidato, ma la regina d'Egitto, Cleopatra, aveva ancora su Cesare un forte ascendente, che chiaramente sperava di usare per fare di Tolomeo l'erede di Roma, Egitto ed Armenia insieme. Cleopatra inoltre desiderava liberarsi di Erode, che accusava, non senza ragioni, di essere crudele e perfido; tuttavia il desiderio della regina era la conquista del suo regno.

Nel 726 Agrippa, tornato a Castra Treverorum sul Reno, preparava una spedizione nel territorio dei Cheruschi oltre il Visurgis. In quello stesso anno a Cesare fu riconosciuto dal Senato e dai comizi il titolo di princeps e il diritto di scegliere il suo successore.

Nel 727 Agrippa, sconfitti i Cheruschi, era giunto all'Elba e dal Mar Frisone l'aveva discesa fino alla frontiera romana della Boiohaemia. Tutta la Germania fu annessa come provincia; gli Hermunduri si sottomisero pacificamente. Portare i confini di Roma all'Elba era vantaggioso perché accorciava di molto la linea di frontiera in Germania.

Agrippa celebrò il trionfo, e con lui lo fecero Cesare ed Ottaviano.

Rimandato nello stesso anno a nord come governatore della Belgica e della Germania, Agrippa trasformò la squadra navale di Porto Izio in una flotta permanente come quelle di stanza a Panticapeo, Miseno ed Ostia.

Nel 728 morì Deiotaro e lasciò il suo regno in eredità al popolo romano. Ne furono ricavate le province di Galazia, Panfilia, Cappadocia. La fanteria pesante di Deiotaro fu integrata come legione nell'esercito romano. La nobilità galata e quella hermundura ricevettero la cittadinanza. Nello stesso anno, dopo aver sconfitto i Cantii, i Trinovanti e gli Atrebati, Agrippa fondava il campo trincerato di Londinium in Britannia.

Antonio partì con tre legioni in Arabia; prese Hegra, Nugra, Atrulla, Teima, Chabara, Marsiaba, e stava combattendo contro i Minei, ma non riuscì a sottometterli. Il caldo ed il deserto erano atroci per i Romani e lo stesso condottiero morì a Leuke Kome durante il viaggio di ritorno. Al suo posto Ottaviano fece mandare in Arabia Elio Gallo. La morte di Antonio morte fece esplodere il conflitto latente tra Cleopatra ed Erode.

L'anno seguente, 729, nel mentre gli egiziani erano impegnati in Giudea, assediando Gerusalemme, a sorpresa subirono un attacco da sud. Amanirena, Candace del Meroe, saccheggiò File e Syene. Tolomeo allora lasciò l'Armenia e si diresse attraverso la Siria, a tappe forzate, verso la Palestina.

Nel 730, proseguendo, Amanirena era avanzata profondamente lungo il Nilo, fino ad Hermoupoli, senza che nessuno la contrastasse. L'esercito armeno-egiziano, comandato da Tolomeo, si scontrò con lei a Oxyrinco; e fu sconfitto. Le forze Nubiane erano superiori per numero e coordinazione, anche se inferiori per armamento. Tolomeo stesso fu tra i caduti, e le legioni poterono ritirarsi solo con gravi perdite.

Saputo della morte del figlio e della sconfitta, Cleopatra s'uccise. In Armenia lo spodestato Artasse s'impadronì del trono.

Cesare, in quell'anno infausto, decise di partire per le esequie dell'amante ad Alessandria, sebbene avesse ormai settantasette anni; ma insieme a lui, ad Alessandria dovevano arrivare le legioni di rinforzo sotto il comando di Petronio.

Elio Gallo, tornato precipitosamente dal Main e raccolti i resti dell'esercito egiziano, era riuscito a difendere il Delta. Il primo atto del dittatore fu proclamarlo prefetto straordinario delle nuove province d'Egitto e d'Arabia.

Petronio riconquistava Menfi. Nel 731 Amanirena fu sconfitta a Thebe e Petronio si spinse ancora più a sud, saccheggiando il santuario di Napata e la città nubiana di Dongola, poi tornò indietro.

Giunsero le offerte di pace di Meroe. Le condizioni volute da Cesare erano durissime. Napata sarebbe stata la capitale della nuova provincia di Nubia, il confine tra i due paesi era stabilito alla quarta cataratta, e ad Elio Gallo fu dato l'incarico di occuparsi di Erode e dell'Arabia, a Petronio dei Marmarici del deserto libico. La guerra contro Erode finì nel 732, con la creazione della provincia di Giudea. Gallo poté allora invadere nuovamente l'Arabia.

Ottaviano, da Roma, mandò il giovane figlio adottivo Tiberio a spodestare Artasse.

Nel 733, Gallo invase per la terza volta Main. Si alleò con Saba, nemica di Main, e questo regno, una volta potente tanto da avere commerci fino a Delo, fu spartito tra due potenze. Celebrò il suo trionfo a Roma assieme a Tiberio, che aveva ridotto l'Armenia in due province (Superiore ed Inferiore) a Lepido, vincitore sui Garamanti della Phazania l'anno precedente, e ad Agrippa, conquistatore della Britannia (aveva sottomesso Cornii ed Iceni), con Cesare ed Ottaviano. I legati di Partia, Chadramut, Saba e Gataban assistevano.

Per Cesare fu l'ultimo trionfo. Si spense pochi mesi dopo, all'età di ottant'anni, lasciando il principato al nipote Ottaviano.

Se volete darmi suggerimenti o consigli, scrivetemi a questo indirizzo.

.

Ed ecco una postilla del grande *Bhrg'howidhHô(n-):

Davvero un capolavoro di lucidità e di dottrina! È quello che ho sempre desiderato, e adesso felicemente me lo trovo in omaggio, pronto da gustare, senza aver fatto nessuna fatica. Sarebbe fra l'altro quanto mai utile come testo universitario: è molto più puntuale ed equilibrato che le normali trattazioni. Probabilmente non bisognerebbe fare apprezzamenti perché c'è sempre il pericolo di presunzione, ma in questo caso il piacere vale il rischio, così azzardo l'affermazione che si tratta - a mio modestissimo parere - dell'ucronia definitiva sul POD del 44 a.C. Naturalmente resta tutto lo spazio per le variazioni da parte di ognuno, ma mi sembra proprio che la struttura - anche fine - abbia raggiunto l'optimum.

Se poi i lettori vogliono consultare un'affidabile "tavola dei popoli" che contenga informazioni sui rapporti con Roma, per l'area mitteleuropeo-balcanico-pontica ed il Caucaso, nel primo secolo, come fonti primarie, la Geôgraphik'ê Hyph'êgêsis di Claudio Tolomeo è l'opera più dettagliata e, nelle edizioni complete, corredata di carte (antiche e in proiezione moderna). Strabone è invece indispensabile per riempire la descrizione geografica di dati storici. In latino, soprattutto Plinio il Vecchio all'interno della Nâtûrâlis Historia; anche Mela e Solino sono utili. Molti di questi dati sono riversati nelle carte storiche (originariamente in latino) di Plinio Fraccaro che hanno goduto di grande diffusione grazie agli Atlanti Storici (De Agostini e Touring Club Italiano) di prima degli Anni Ottanta. Un po' meno dettagliati, ma comprensibilmente più aggiornati sulle ricerche pubblicate nel frattempo sono gli Atlanti Storici tedeschi, per esempio quello molto diffuso della Casa Editrice Westermann (ci sarebbe anche quello bavarese, ma il volume relativo all'Antichità è esaurito o almeno lo era tre anni fa). Il discrimine dovrebbe comunque essere rappresentato dal III. sec. d.C.: i dati attestati per la prima età imperiale vengono ritenuti validi anche per le epoche precedenti, invece poi il quadro dei Popoli Germanici richiede coordinate cronologiche e topografiche più circostanziate.

.

Ecco un'altra versione della stessa ucronia tradotta per noi da Generalissimus:

E se Giulio Cesare fosse sopravvissuto?

Il I secolo a.C. fu un punto

di svolta per Roma e l’intero Vecchio Mondo, perciò sembra molto poetico che

l’inizio del secolo, l’anno 100 a.C., abbia visto la nascita dell’uomo destinato

a portare quel cambiamento, e quell’uomo era Giulio Cesare.

Cesare nacque in un’era di grandi problemi per la Repubblica Romana: corruzione,

dissolutezza e conflitti piagavano le istituzioni repubblicane una volta così

care ai Romani.

I rappresentanti del Senato, un tempo modelli di virtù romana che difendevano

gli interessi di tutti all’interno della repubblica, adesso erano diventati

egoisti e pigri, sempre più potere veniva concesso alle classi plebee non

istruite che perseguivano esse stesse politiche di auto-arricchimento a scapito

della stabilità sul lungo termine, e il vecchio sistema non poteva più stare al

passo con le richieste di espansione territoriale.

Durante la sua vita Cesare fu testimone dell’impetuosa ascesa di Lucio Cornelio

Silla alla posizione di dittatore, il primo Romano a fare questo nella storia

della repubblica.

Fu un atto eseguito non per mero desiderio di auto-arricchimento, ma un estremo

necessario intrapreso per far sì che Roma si modernizzasse e sopravvivesse, e

anche se lo stesso Cesare non simpatizzava politicamente per Silla, la sua

ascesa e le sue azioni lasciarono un’impressione duratura sul giovane uomo che

avrebbe a sua volta conquistato la dittatura con la forza.

Silla alla fine abbandonò la dittatura, soddisfatto di aver corretto la rotta di

Roma, e avrebbe scoraggiato gli altri dall’intraprendere le stesse azioni

estreme che aveva compiuto, desiderando solo che la repubblica andasse avanti

come era supposto che facesse.

Le azioni di Silla stabilirono un nuovo precedente per la potenza romana, e una

volta che degli uomini ambiziosi capirono quanto facilmente potessero essere

replicate le azioni di Silla le cose non furono più le stesse per Roma.

Cesare negoziò un’alleanza nota come Primo Triumvirato con due altri Romani

influenti: Marco Licinio Crasso, uno degli uomini più ricchi, se non il più

ricco di tutta Roma, e Gneo Pompeo Magno, un generale e politico che era stato

sotto la tutela diretta di Silla.

Insieme i tre riuscirono a sfruttare il sistema di pesi e contrappesi

costituzionale per rafforzare reciprocamente la loro influenza, Cesare in

particolare usò l’alleanza per facilitare la sua conquista della Gallia mentre

Crasso partì per conquistare la Persia.

Crasso, diversamente da Cesare e Pompeo, non aveva molto prestigio militare alle

spalle, e anche se erano alleati fra i tre esisteva una tacita rivalità, e

Crasso si rifiutava di essere percepito come l’anello debole dell’alleanza.

Una conquista dell’Impero Partico e della Persia avrebbe certamente cementato il

suo posto di membro alla pari o più grande dell’alleanza, ma l’invasione si

dimostrò disastrosa, costando a Crasso la vita e destabilizzando il triumvirato,

che si trasformò rapidamente in una battaglia per la supremazia fra Cesare e

Pompeo che alla fine scatenò una guerra civile.

Da un lato c’erano Cesare e la fazione dei Populares a favore della plebe,

mentre dall’altro c’erano Pompeo e i senatori degli Ottimati a favore dei

patrizi.

La fazione di Pompeo vide il sostegno dei Parti, che vedevano Roma come un

impero rivale che bisognava destabilizzare e indebolire a tutti i costi.

Pompeo, comunque, venne sconfitto, e Roma adesso era saldamente sotto la

leadership esclusiva di Cesare.

Saldamente, però, potrebbe non essere il termine corretto, perché anche se

Cesare adesso non aveva l’opposizione del triumvirato fu molto indulgente con i

nemici rimasti e gli permise in larga parte di mantenere le loro posizioni di

potere.

Quando Cesare solidificò la sua presa su Roma questi nemici rimasti credettero

che bisognava fare qualcosa prima che fosse troppo tardi.

Cesare avrebbe potuto benissimo prepararsi a diventare re, un qualcosa

assolutamente inaccettabile nella cultura romana, e per cementare questo status

di re avrebbe aggiunto un’altra grande conquista al suo nome: l’Impero Partico,

come vendetta per il sostegno a Pompeo nella guerra civile, per vendicare la

morte di Crasso anni prima, per rimuovere dai confini di Roma l’unica minaccia a

livello imperiale e per sorpassare l’impero di Alessandro Magno.

La Persia sarebbe caduta, ma pochi giorni prima dell’inizio della sua campagna

gli infidi senatori attirarono Cesare in una trappola e lo assassinarono nel

Teatro di Pompeo, gettando Roma in una nuova guerra civile.

Ma se tutto questo cambiasse? E se in una TL alternativa Cesare vivesse

abbastanza a lungo per vedere realizzata la sua campagna? Nel nostro mondo

Cesare venne ripetutamente avvertito da chi gli stava intorno che la sua vita

era in pericolo e che avrebbe dovuto evitare ad ogni costo i colleghi politici.

Cesare era più al sicuro quando era circondato dalle sue legioni, che gli erano

devotamente leali e che avrebbero guadagnato poco o nulla dal mettere in

pericolo la sua vita.

I politici, d’altro canto, nutrivano sia animosità politica verso Cesare e lo

vedevano come un ostacolo per il proprio avanzamento.

Fu per questo che a Cesare venne consigliato di partire per la sua campagna in

anticipo e di lasciare la politica nelle mani di coloro che gli erano più

vicini.

Se avesse seguito questo consiglio sarebbe stato sulla strada per la Macedonia

all’epoca del complotto per l’assassinio, forse lasciando che sia qualcun altro

ad essere il bersaglio dell’assassinio, per esempio Marco Antonio, anche se con

tutta probabilità il complotto si sarebbe semplicemente dissolto, per non

parlare del fatto che i nemici di Cesare sarebbero stati placati.

Dalla Macedonia Cesare avrebbe prima invaso e conquistato la Dacia.

Neutralizzare questa regione sarebbe stato cruciale, perché anche se il regno

costituiva una minaccia di poco conto per Roma nel complesso era un regno

bellicoso, e Cesare non poteva permettersi di distogliere uomini e attenzioni da

quello che sarebbe stato un fronte molto impegnativo come quello contro la

Persia, perciò neutralizzare prima di tutto la Dacia sarebbe l’opzione migliore

dal punto di vista strategico e avrebbe aperto l’accesso alle risorse e alle

truppe ausiliarie di questa terra conquistata.

Nella nostra TL il re dei Daci venne assassinato poco dopo Cesare,

destabilizzando il paese, e stavolta questo renderebbe la conquista più facile.

Dalla Dacia conquistata Cesare salperebbe attraverso il Mar Nero, arrivando in

Anatolia orientale per farsi strada fino in Armenia, da dove verrebbe lanciata

l’invasione della Partia.

Nella nostra TL, dopo l’assassinio di Cesare, Marco Antonio tentò di eseguire

l’invasione della Persia di persona, ma Marco Antonio non si avvicinava nemmeno

all’esperto di tattiche che era Cesare e si gettò di fretta nel combattimento

soccombendo alle tattiche con gli arcieri partiche, che distrussero

completamente le sue forze nonostante avesse la superiorità in termini di numeri

e armi.

La sua sussistenza rimase separata dalla forza principale, venendo distrutta dai

Parti che in seguito costrinsero Marco Antonio alla ritirata, ma stavolta le

cose sono diverse: presumendo che Cesare avanzi sulla Partia con una forza

simile a quella di Marco Antonio avrebbe alle sue spalle un’armata forte di

100.000 uomini.

Cesare conosceva bene le tattiche con gli arcieri dell’epoca, perché le aveva

utilizzate lui stesso durante la conquista della Gallia e le aveva anche

affrontate in combattimento durante quella stessa campagna.

Le tattiche più avanzate impiegate dai Parti probabilmente coglieranno Cesare

con la guardia abbassata durante il suo primo scontro, ma considerata la sua

storia di rapido pensiero si adatterebbe a queste tattiche e non farebbe gli

stessi errori di Marco Antonio.

I Parti all’epoca erano a pochi anni dal subire una grave crisi di successione e

una guerra civile, ed è probabile che la pressione aggiuntiva di una campagna

efficace contro di essi aggravi solo questi problemi, permettendo a Cesare di

fare conquiste significative nei primi anni.

Mentre avanzerà ulteriormente nelle terre persiane, i Parti probabilmente

cercheranno assistenza dalla Scizia a nord.

Nel nostro mondo le terre scitiche furono una fonte affidabile di soldati e

arcieri aggiuntivi per la Persia, questi ausiliari nomadi ebbero una parte

importante nel decidere la faida dinastica che scosse la Persia nella nostra TL.

È stato suggerito che la conquista di Cesare non si sarebbe fermata

semplicemente alla Persia, ma si sarebbe estesa ulteriormente a praticamente

tutte le terre europee ad est di Roma.

Ovviamente sembra un’esagerazione, ma un resoconto suggerisce che il piano di

Cesare in seguito alla caduta della Persia era avanzare verso nord in Scizia,

conquistare la steppa occidentale, avanzare in Germania, conquistarla e infine

tornare a Roma compiendo un cerchio completo.

Questa sarebbe stata ovviamente un’impresa enorme, e certamente una mossa troppo

ampia perfino per Cesare, ma se si presentasse l’opportunità sembra probabile

che Cesare conquisti perlomeno la steppa occidentale oltre alla Persia.

Se presumiamo che i Parti fuggano a nord e continuino a muovere guerra dalla

Scizia, questa porrà una continua minaccia per la recentemente conquistata

Persia.

La steppa è ovviamente composta in gran parte da pianure, e questo significa che

non ci saranno molti ostacoli per una rapida avanzata attraverso la regione.

Cesare aveva a disposizione ben tre percorsi d’invasione: uno era il Caucaso,

che è montuoso e difficile da attraversare, ma gli altri due erano il Mar Nero e

il Mar Caspio, col primo già sotto il controllo di Roma.

Tenendo questo in mente, una conquista della Persia verrebbe quasi certamente

seguita da una conquista della Scizia, mentre dopo la guerra la Colchide verrà

dichiarato un territorio cliente, visto che adesso sarà completamente circondata

da Roma.

Cesare tornerà a Roma vittorioso, il suo status di dittatore sarà adesso

solidificato dalle sue enormi conquiste, ma molto sarà accaduto in sua assenza:

mentre Cesare era lontano i suoi nemici avranno quasi certamente provato a far

riottenere il potere al Senato contro i desideri della maggioranza di plebei,

che erano in gran parte fedeli a Cesare.

Scoppierà una guerra civile tra le fazioni favorevoli a Cesare e al Senato, la

prima sarà guidata da Marco Antonio e Ottaviano.

Nel nostro mondo scoppiò una guerra civile simile, ma in questa TL alternativa

le condizioni sono estremamente diverse.

Prima di tutto, i cosiddetti Liberatores che assassinarono Cesare occuparono le

provincie orientali e usarono le loro armate contro i sostenitori di Cesare ad

occidente, ma questo non sarà possibile se Cesare è presente di persona in

oriente e sta utilizzando le legioni di quelle provincie contro la Partia, se

tentassero di farlo sarebbero drasticamente superati di numero dai sostenitori

di Cesare, che godeva di un supporto tremendo da parte delle legioni

occidentali, e non farebbero che compromettere lo sforzo bellico di Cesare

concedendo ai Parti un punto debole da sfruttare.

In alternativa i Liberatores potrebbero tentare di prendere il controllo di

alcune legioni occidentali, ma non importa come si svilupperà questa situazione,

non sembra che ci siano opzioni ottimali per questa fazione.

Nel nostro mondo vennero sconfitti con un numero di legioni uguali a quello dei

sostenitori di Cesare, e qualsiasi riduzione non farà che rendere più certa la

loro sconfitta.

L’unico evento che potrebbe cambiare le cose in favore dei Senatori sarebbe

l’assassinio di Marco Antonio al posto di Cesare, cosa che lascerebbe la difesa

dell’occidente in gran parte nelle mani di Ottaviano.

Anche se questo accadrà i fattori avversi non sono terribilmente a sfavore di

Ottaviano, e una vittoria potrebbe ancora essere ottenuta se i Liberatores

rimanessero inferiori di numero.

Il ritorno di Cesare sarebbe celebrato con due trionfi, uno per la sua conquista

della Gallia e un altro per la sua conquista della Scizia, arrivando ad un

totale di sei, il doppio di quelli che Pompeo ottenne nella sua vita e più di

qualsiasi altro Romano prima di lui.

Con i suoi nemici sconfitti dal suo generale più fidato e dal suo erede

adottivo, Cesare inizierebbe a riformare Roma incontrastato, imitando molte

delle politiche accentratrici che il suo successore Ottaviano adottò nel nostro

mondo, che alla fine trasformarono la Repubblica Romana nell’Impero Romano.

Le provincie avranno un governo standardizzato che risponderà al dominatore

centralizzato di Roma.

Il Senato diventerà in gran parte impotente e dipendente da Cesare, un po’ come

successo con Ottaviano, promuovendo al contempo un nuovo ordine sociale che

indebolirà lo status delle élite esistenti, consentendogli di promuovere e

degradare sia i membri dei patrizi che dei plebei.

Lui stesso assumerà un titolo semi-regale, un po’ come fece Ottaviano per

evitare lo stigma associato alla regalità nella cultura romana, anche se si

distinguerà comunque come la figura guida centrale del paese.

Verranno iniziate varie opere nazionali, inclusa la creazione di un equivalente

romano della Biblioteca di Alessandria e un enorme tempio al dio Marte, per non

parlare dei vari canali e progetti acquatici, inclusi l’allargamento del porto e

la ricostruzione della città di Cartagine da parte di Cesare e la bonifica di

varie paludi per creare nuove terre coltivabili per gli insediamenti.

Con l’impero stabilizzato e i suoi più grandi nemici sia esterni che interni

sconfitti, e Roma ormai in rotta verso la prosperità, Cesare proverà un profondo

orgoglio: ha costruito un impero che supera per dimensioni e forza perfino

quello di Alessandro Magno, e mentre quell’impero è morto con il suo fondatore

Cesare si assicurerà attraverso la creazione di un nuovo codice di successione

che questo non accada a Roma.

Ottaviano, l’erede di Cesare, verrà nominato co-imperatore, regnando

sull’oriente appena conquistato per imparare di persona cosa ci vuole per

dominare e assimilare una popolazione ribelle e che resiste.

Il lavoro di Cesare, però, non sarà finito: una volta venne scritto che Cesare

non avrebbe ritenuto il suo impero al sicuro fino a quando Roma non fosse stata

circondata dalle acque a sud, ad ovest e a nord, portando specificamente

l’attenzione alle terre selvagge della Germania, che rimasero una minaccia sui

confini di Roma e che prima della sua morte Cesare vedrebbe sotto il totale

controllo romano.

.

William Riker commenta:

Sono l'unico a cui simili conquiste appaiono un po' utopistiche, considerando che a questo punto Cesare sarebbe un po' troppo anziano per fare qualcosa di così grandioso? Sarebbe però possibile, a mio avviso, che queste conquiste avvengano nel giro di un paio di secoli, fino a Traiano ed Adriano per capirci, tralasciando altre campagne dispendiose e poco fruttuose come quelle in Germania e in Britannia.

.

E Andrea Villa fa notare:

Piccola ipotesi: e se invece Cesare mandasse Ottaviano o qualcuno dei suoi collaboratori più fidati ad aprire accordi diplomatici e commerciali con la Cina e il Giappone?

.

Ma Perchè No? sorride:

Non esisteva ancora un Giappone, a quell'epoca!

Piuttosto, un matrimonio tra Cesare e Cleopatra sarebbe stato legale agli occhi della legge romana? E che fine fa Calpurnia?

.

feder puntualizza:

Dato che ho dovuto studiare per due esami di diritto romano pochi mesi fa, provo a spiegare come funzionava l'atto giuridico del matrimonio a Roma, nella speranza di rispondere alla domanda di Perchè No?.

Nell'ordinamento giuridico

romano si distinguono due generi di matrimonio: le iustae nuptiae e le iniustae

nuptiae (matrimonio legittimo e illegittimo).

Perché un matrimonio fosse legittimo erano necessarie:

1) la manus del marito sulla moglie (ius vitae ac necis, cioè diritto di vita e di morte; in pratica la proprietà), conferita tramite il rituale della coemptio (compravendita della donna e della dote) per plebei e patrizi, oppure della confarreatio (spezzamento di una tavola di pane di fronte a Giove) per i soli patrizi, oppure dell'usus, vale a dire la consumazione del matrimonio per un anno. Ciò si spiega con il fatto che per l'ordinamento antico era impossibile che una donna non avesse padrone: la sua proprietà doveva sempre essere riconducibile a un pater familias. Con il tempo questa istituzione e i suoi riti vennero a decadere, finché l'imperatore Ottaviano non lì eliminò con la lex Iulia de privatorum officis del 14 a.C.;

2) tuttavia, la necessità di convivenza sotto il medesimo tetto così come configurata dalla necessità di acquisire l'usus, rimase vigente. Se moglie e marito erano lontani per più di tre notti nel corso del primo anno di convivenza, il loro matrimonio veniva annullato.

3) lo ius connubium, il parametro certamente più importante. Nell'ordinamento giuridico romano non tutti potevano contrarre matrimonio. Tale rito poteva essere contratto solo tra un uomo pubere (adulto) e una donna viripotens (capace di generare), corrispettivi circa i reciproci stati. Il diritto romano prevedeva tre tipi di stato giuridico: lo status libertatis, che caratterizzava i liberi e non gli schiavi; lo status civitatis, che caratterizzava i cittadini romani e non gli stranieri; lo status familiae, che caratterizzava i capifamiglia e non gli altri membri della familia. La pienezza della capacità giuridica era quindi prerogativa solo di pochi soggetti, detti sui iuris, la cui condizione personale era quella di liberi cittadini romani e nel contempo di capifamiglia (per le donne chiaramente la qualifica di capofamiglia decade).

Insomma: perché il matrimonio

fosse iustus, Cesare avrebbe dovuto divorziare da Calpurnia, convincere il

Senato a concedere a Cleopatra la cittadinanza, e persuadere quest'ultima a

trasferirsi presso di lui almeno per un anno. Solo in quel caso Tolomeo Cesare

avrebbe acquisito la qualifica di filius alieni iuris, che si sarebbe tramutata

in quella di haeres (erede) sui iuris alla morte del padre. Attenzione:

Cesarione poteva ereditare (ed ereditò) i beni di Cesare a prescindere dalla

qualifica di hares sui iuris; non soltanto perché gli spettava di diritto quale

figlio, ma anche perché il de cuius in procinto di morte può nominare chi vuole

come legato per succedere nei suoi beni (come è oggi). Ma il titolo di erede, a

differenza di quello di successore legale o di quello di legato (successore

nominato), era riservato a chi era sottoposto alla patria potestas

dell'ereditando (era quindi filius alieni iuris) e diventava sui iuris con la

sua morte.

Tutti gli altri potevano prendere solo il patrimonio ereditario, quindi le res

materiali in capo al soggetto.

.

E Alessio Mammarella conclude:

Quindi per poter vedere un Cesarione che ripercorre le orme del padre ci sarebbe bisogno di una ucronia di questo tipo:

- Cleopatra non diventa

regina d'Egitto (perde la lotta con qualche fratello o fratellastro rivale al

trono) ma non viene assassinata, come sarebbe facile immaginare in questi casi,

perché Cesare la vede, se ne innamora e la salva portandola a Roma.

- Cleopatra vive a Roma, acquisisce la cittadinanza romana e quando Cesare

divorzia, lo sposa.

- Cesarione (o magari Gaio Giulio Cesare Tolomeo, per dargli un nome più

altisonante) nasce e cresce come cittadino romano e ripercorre la carriera

militare e politica del padre.

- (Bonus) il giovane generale ha l'occasione di combattere contro un suo cugino

che regna sull'Egitto e dopo averlo sconfitto prende possesso del regno. Essendo

discendente della dinastia tolemaica si lascia proclamare re del paese, ma poi

lo affida (come fatto in HL da Ottaviano) a un procuratore volendo continuare a

risiedere a Roma e a vivere come un romano.

- (e Ottaviano?) in questo scenario potrebbe essere roso dall'invidia e

attentare alla vita del parente "in stile Bruto"...

.

A questo punto, Andrea Mascitti ci ha chiesto:

Riprendendo questa ucronia, ma secondo voi, fino a che punto l'impero Romano avrebbe potuto estendere suoi il Limes? Secondo me a nord, avrebbe potuto occupare completamente le isole britanniche forse l'Islanda (ma con quale scopo?), ed occupare l'intera Danimarca lambendo solo le coste svedesi. Ad est probabilmente il limes non sarebbe potuto andare oltre i fiumi della Vistola e il Dnestr che avrebbero potuto garantire una buona frontiera naturale non troppo distesa. Per quanto riguarda il limes orientale, sarebbe stato possibile forse oltrepassare il Caucaso e arrivare al Don e al Volga.

La presenza invece dei deserti del Sahara e Arabico dubito che avrebbe permesso un ulteriore espansione verso sud, forse solo davvero il taglio del canale di Suez (sempre se con le tecnologie dell'epoca fosse possibile), l'impero romano sarebbe potuto arrivare al corno d'Africa.

.

C'è poi quest'idea dell'amico aNoNimo:

Nicola Zotti ha realizzato un interessante studio sulla situazione di Pompeo all'indomani del passaggio del Rubicone da parte di Cesare. Dalla sua analisi egli deduce che Pompeo "rinunci[ò] ad un esercito forte [Hispania] e alla mobilità strategica [Africa] a vantaggio di un potenziale finanziario che non può spendere e di una vicinanza all'Italia che non può sfruttare [Asia]", in quanto preferì il denaro dell'oriente alla mobilità dell'Africa e agli eserciti che aveva in Spagna (non a caso Cesare rischiò di essere sconfitto non tanto a Farsalo, quanto da Tito Labieno in Hispania). Ma se invece fa come suggerito da Zotti, e vince? Oltre che moderato da una schiera di repubblicani di ferro, Pompeo era anche vecchio, e ancora afflitto da quella vergogna del parvenue che lo ha perseguitato per tutta la vita. Diverrà comunque imperatore o preferirà rifondare la Repubblica? E come la rifonderà?

.

Cui risponde sempre *Bhrg'howidhHô(n-):

Nel caso di una vittoria di Pompeo, c'è da chiedersi quando si sarebbero prolungate le guerre civili (che di fatto sono continuate dopo le vittorie di Cesare, a cominciare dalle Idi di Marzo). Il classico interrogativo rimane naturalmente se Pompeo, Cesare, Ottaviano ecc. abbiano determinato la Storia con le proprie personalità o se invece sia stata la struttura della Tarda Repubblica Romana a selezionare le persone adatte a occupare ciascuna nicchia. La politica provinciale di Pompeo, tollerante nei confronti degli Equites e dei loro Pubblicani, avrebbe richiesto ulteriori conquiste, possibilmente portatrici di ricchezze, e quindi anche in questo caso riemerge una domanda ricorrente: avrebbe Roma alla fine conquistato durevolmente la Partia?

Da un lato, la Storia dimostra che l'unica conquista effettiva - e non duratura - è stata con Traiano, nonostante numerosi tentativi sia prima sia dopo. Dall'altro, è lecito pensare che sia Cesare sia Pompeo avrebbero intrapreso la guerra solo in condizioni di vincerla, e a tale scopo la cruda matematica finanziaria richiede che venisse trasferita a disposizione di Roma la ricchezza dell'Egitto. Ovviamente, l'unico parallelo disponibile nella Storia precedente è quello, vago, di Alessandro il Macedone, perfettamente noto a tutti i personaggi in parola.

Alla fine quindi verrebbe da rispondere che Pompeo non avrebbe potuto agire troppo diversamente da Ottaviano e che quindi sarebbe diventato comunque imperatore (o un altro per lui), rifondando forse la Repubblica, ma in modo tale che in Egitto e in Partia il sovrano fosse Pompeo stesso.

.

.

Chiudiamo per ora con la geniale proposta di Giuseppe Novena:

La Repubblica Romana (chiamata anche Seconda o Nuova Repubblica, per distinguerla da quella esistita nell'antichità), ufficialmente "Res Publica Populi Romani", è una repubblica presidenziale che si estende su tutto il bacino del Mediterraneo.

Con un totale di quasi 6 milioni di km2 e circa 500 milioni di abitanti, è il settimo paese al mondo per estensione e il terzo per popolazione. È inoltre la terza economia del pianeta (dopo USA e Cina) e la seconda potenza militare del globo (preceduta solo dagli USA). Detiene un seggio permanente nel consiglio di sicurezza dell'ONU ed è membro di numerose organizzazioni internazionali: Spazio Economico Europeo, NATO, G5, G20, etc.

Partendo da nord, confina con: la Repubblica Batava, l'Impero di Germania, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, il Principato di Dacia, l'Armenia, l'Impero Persiano, la Turchia, la Giordania, l'Arabia, la Nubia, il Ciad, la Garamantia, la Getulia, la Mauritania e il Marocco.

La capitale è Roma. Il suo motto è “Senatus Popolusque Romanus”.La moneta corrente è il Denario. La lingua ufficiale è il latino, cui si aggiungono il greco (nelle regioni orientali) e altri idiomi locali nelle varie province. Il fulcro del sistema politico romano è rappresentato dal Primo Console (capo di stato e di governo) eletto direttamente dai cittadini ogni 10 anni e non rieleggibile per un secondo mandato. A questi spetta la guida del governo centrale e il comando delle forze armate, rappresenta la Repubblica nelle sessioni internazionali. Può porre il veto sulle leggi approvate dal Senato. Il Senato della Repubblica esercita il potere legislativo. È composto da 625 membri non eletti direttamente dai cittadini, ma scelti dalle province (5 senatori per ognuna). Se sussistono le motivazioni adeguate, può mettere in stato d'accusa il Primo Console e dichiararne la decadenza dall'incarico. Il massimo potere giudiziario è rappresentato dall'Alta Corte Pretoria competente sia a decidere sulle impugnazioni delle sentenze dei giudici di prima istanza e d'appello, sia a vigilare sul rispetto della costituzione da parte delle leggi e degli altri organi dello stato.

La Repubblica è suddivisa in 12 regioni geografiche e in 125 province, ciascuna controllata da un governatore elettivo, da un'assemblea legislativa e da una burocrazia amministrativa. Ogni provincia è ulteriormente suddivisa in municipi. A eccezione dell'Egitto (guidato da un Prefetto eletto direttamente dai cittadini e che gode poi di un forte grado di autonomia su materie come ordine pubblico, sanità, istruzione, rappresentanza politica nazionale, etc.), le regioni non sono un'unità amministrativa ufficiale, ma un metodo tradizionalmente usato di suddividere il territorio romano. Ciascuna regione coincide con un distretto militare. Le province costituiscono le fondamenta del complesso sistema politico romano. Ciascuna di essa è amministrata da un Governatore eletto ogni 5 direttamente dai cittadini, contestualmente ai componenti dell'assemblea provinciale. A ciascuna assemblea è demandato il compito di scegliere i rappresentanti che andranno a sedere nel Senato della Repubblica. Il meccanismo si basa sull'affidare tre rappresentanti alla maggioranza di governo e due all'opposizione. Nonostante i tempi delle elezioni varino da provincia a provincia, ben 62 rinnovano i propri organi amministrativi nello stesso anno. Ciò provoca cambi (a volte radicali) di maggioranze al Senato che influiscono in maniera significativa sulle iniziative legislative del Primo Console. I municipi costituiscono il livello di governo più basso. Ciascuno di essi è guidato da un Tribuno, eletto contestualmente a un consiglio municipale ogni 5 anni.

La scena politica della Repubblica è stata per decenni dominata da due grandi raggruppamenti politici quali: "Alleanza Nazionale per la Repubblica" di ispirazione conservatrice e liberale e "Coalizione Sociale e Democratica" di ispirazione socialista. Dagli anni '80, per via delle crescenti disuguaglianze economiche e dall'immigrazione proveniente dai paesi islamici nell'oriente grecofono è emerso un movimento dichiaratamente indipendentista autodefinitosi "Lega di Delo per l'indipendenza dell'Oriente". L'ultima grande tornata elettorale provinciale (2013) ha visto sorgere e imporsi repentinamente un nuovo soggetto politico di stampo populista e anti-sistema, figlio della crisi finanziaria iniziata nel 2008: il Movimento Cinque Aquile. Attualmente non esiste nessuna maggioranza politica stabile al Senato.

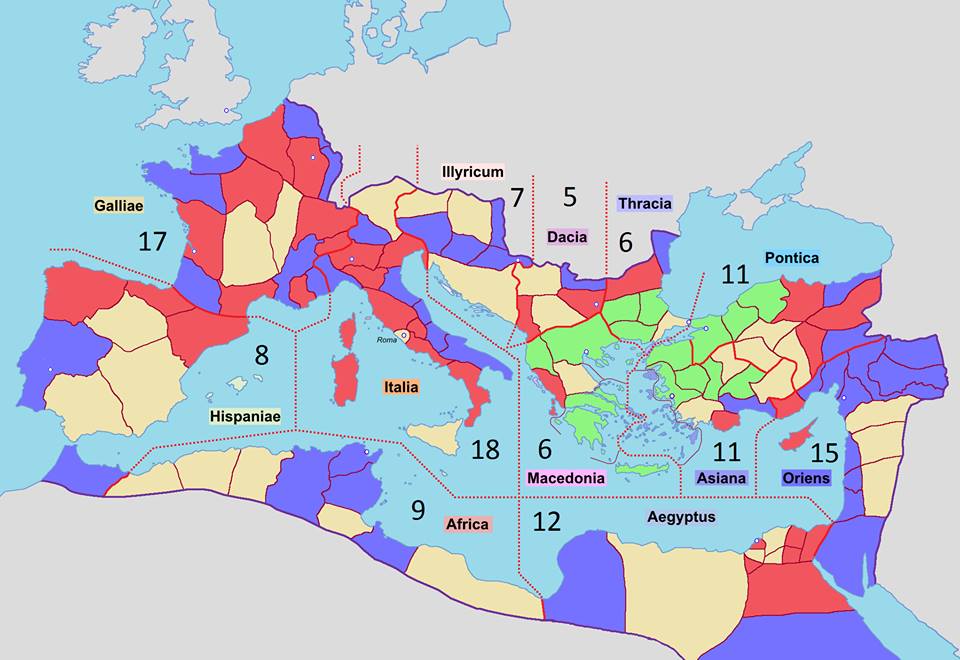

Nella cartina soprastante (dove sono indicati anche i nomi di ciascuna regione e il relativo numero di province) è messa in evidenza l'attuale situazione politica, aggiornata a febbraio 2017.

In blu, l'ANR. Governa 41 province e vanta 198 senatori.

In rosso, la CSD. Governa 36 province e vanta 175 senatori.

In verde, la Lega. Governa 15 province e vanta 80 senatori.

In giallo, il M5A. Governa 33 province e vanta 172 senatori.

Maggioranza assoluta richiesta al Senato: 313 componenti.

.

Questo è il commento in proposito di *Bhrg'howidhHô(n-):

Nelle ucronie il cui Punto di Divergenza è anteriore all'Alto Medioevo si nota in effetti una vistosa differenza fra chi tiene conto delle conseguenze etniche e linguistiche (sempre enormi) e chi persegue direttamente il pur condivisibilissimo l'obiettivo dell'ucronia ‘quasi vera’, che si distacchi il meno possibile dalla Storia reale con tutti i suoi concreti Personaggi individuali. (Questa è una formulazione diplomatica per dire che con un Punto di Divergenza prima della conclusione delle Migrazioni dei Popoli è improbabile che si ‘conservino’ le stesse Personalità Storiche che conosciamo: finché si spostano i Popoli, le Persone cambiano quasi sicuramente.) Inoltre, un Impero che si mantiene vasto, ma non si estende deve avere vicini altrettanto (ma non più) potenti. Certo fare ipotesi in questo campo rischia di essere ridicolo di fronte a un’opera monumentale come l’«Impero Romano Feudale»; espongo qualche linea di giustificazione solo per partecipare al divertimento, senza alcuna pretesa. Per andare sùbito all'essenziale, intendo che intorno alla Repubblica Romana mi attenderei piuttosto otto compagini (fra grandi e piccole), in senso orario da Nord-Ovest una ‘Normandia’ dalle Isole Britanniche alla Scandinavia, una grande “Turchia” (v. sotto) lungo tutto il Limes Renano-Danubiano (fino alle Steppe Eurasiatiche), a Sud del Caucaso l'Iberia, l'Armenia e l'Albania (Caucasica), lungo il Limes Orientale la “Teucria” (v. sotto) e in Africa l'“Etiopia” e la “Libia”.

Come anticipato, ciascuna delle compagini vicine alla Repubblica Romana rappresenta la somma delle stratificazioni delle Migrazioni dei Popoli: nelle Isole Britanniche Angli, Sassoni, Juti e Vichinghi/Normanni (ma non passati per la Normandia), in Europa Centro-Orientale Germani (Orientali), Unni, Avari, Protobulgari, Chazari, Magiari (responsabili dell’imposizione del nome di “Turchia”), Peceneghi, Cumani, Tatari (tutti sopra un fondo germano-baltoslavo-dacomisio-īrānico), in “Oriente” (dopo i Persiani) Arabi e Turchi (soprattutto Sudoccidentali, Oḡuz, classicisticamente ridenominati “Teucri” in greco bizantino nel momento del tentativo di penetrazione – in definitiva fallito – in Anatolia); l’Iberia è caucasica meridionale (georgiana), l’Albania (Caucasica) è caucasica nordorientale (udi), l’“Etiopia” è nilo-ṣaḥāriana, semitica meridionale, omotica e cuscitica, la “Libia” è camitica.

Nelle due grandi Potenze territoriali, Teucria e Turchia, le lingue di cultura sarebbero rispettivamente il neopersiano (certo arabizzato nel lessico veicolato dalla Religione) e il gotico a noi noto come di Crimea; il cŏntĭnŭŭm slavo-dacomisio si presenterebbe come un lessico appunto slavo in fonetica più o meno simile al lettone, i Magiari resterebbero fra Lebedia e Atelkuzu/Etelkőz linguisticamente misti fra ugrico, slavo orientale e īrānico nordorientale, quest’ultimo più in generale prevalente a Est del Don.

Le varietà altaiche si avvicenderebbero come acroletti delle élites in successione, senza oltrepassare la barriera sociolinguistica intercomunitaria.

Se ci immaginiamo la Repubblica Romana come ortodosso-cattolica (con riassorbimento del Monofisismo nei Patriarcati di Antiochia e Alessandria e del Giudeo-Cristianesimo in quello di Gerusalemme), possiamo ammettere la presenza del Cristianesimo anche in Normandia (come Arianesimo di origine gotica), in Libia (Ortodossia Cattolica), in Etiopia (qui monofisitico) e in Armenia (forse in questo caso come rifugio del Nestorianesimo?) e l’esistenza dell’’Islām (addirittura nelle forme teocratiche sciite) in “Teucria” nonché (piuttosto sunnita) in “Turchia” (sopra una variegata compresenza di Arianesimo, Ebraismo e Jassaq).

Nella Repubblica Romana, il fenomeno del Mercenariato Germanico caratterizzerebbe tutto il periodo che conosciamo come Medioevo e porterebbe nel medio periodo a un bicomunitarismo delle élites, fino all’elaborazione di una Cultura (Greco-)Romano-Germanica in tutte e quattro le Prefetture, almeno sul versante europeo del Mediterraneo.

Senza la Colonizzazione demica da parte dei Germani Occidentali né la Slavizzazione del Bacino Danubiano, le aree marginali (specialmente montuose) rimarrebbero quasi esclusive di ‘Sacche di Resistenza’ dei sostrati (basco-aquitanico e celtico in Occidente, celtico e retico nelle Alpi, illirico e tracio nella Penisola Balcanica, frigio e galatico in Anatolia, siriaco nel Levante, copto in Egitto, fenicio-punico e libico-berbero in Africa).

Una nota continuità geopolitica lega le Prefetture Dioclezianee ai grandi Regni e Imperi dell’Europa e del Mediterraneo medioevali, in particolare Spagna e Francia (Prefettura d’Occidente), Sacro Romano Impero (Prefettura Italica), Serbia (Prefettura Illirica), Bulgaria, Bisanzio e Impero Ottomano (Prefettura dell’Oriente), con estensione dell’ultima – nelle forme della penultima – alla Russia (tuttavia inverosimile in questa ucronia). Se la Repubblica Romana sussiste nel XXI secolo, è implicito che l’omologo dell’Impero Ottomano sia ancor più in continuità con l’Impero Bizantino che nella Storia reale; l’antitesi fra l’equivalente della Bulgaria (la Mesia?) e Bisanzio deve essere stata ricondotta a unità al massimo entro la (ri)conquista storica del Primo Impero Bulgaro da parte di Basilio II, fra l’analogo dell’Impero Serbo (la Dacia Mediterranea?) e Bizantino deve essersi realizzata una stabile confluenza al più tardi entro il 1355 (anno della morte storica di Stefano Dušan Uroš IV), dopodiché si deve essere pervenuti quanto prima all’Ūnĭō Ŭtrīŭsquĕ Rēī Pūblĭcăe con la Părs Ŏccĭdĕntĭs già riunificata entro i primissimi anni del XIV secolo (come se, in un’ucronia con Punto di Divergenza più recente, un Sacro Romano Imperatore e Re di Francia – erede di Alberto I d’Asburgo artefice dell’Ūnĭō Rēgnī ĕt Ĭmpĕrĭī nel 1303 – sposasse fra XIV e XV secolo un’Imperatrice dei Serbi e dei Romei erede di Stefano Dušan Uroš IV, ricomponendo al contempo gli Scismi d’Occidente – nel caso fossero avvenuti – e d’Oriente).

Il Patriziato dell’Impero, pur di origine mista (“romana” – quindi anche largamente preromana – e germanica), tenderebbe col passare dei secoli a distanziarsi dalla Plebe mitizzando la propria origine germanica, come in Francia e nel Regno Longobardo (eventualmente, come in quest’ultimo, dividendosi in due Parti analoghe ai Guelfi e Ghibellini, certo con nomi più congrui alla differente Storia); dal punto di vista linguistico, tuttavia, la situazione sarebbe identica a quanto ci presentano le aree di massima continuità con la fase pregermanica (Rezia, Venezia, Istria, Dalmazia, Romagna, Roma, Puglia e Calabria, Sardegna): se sfruttiamo la ‘triangolazione’ con le ucronie a Punto di Divergenza più recente (nelle quali la Riunificazione si impernierebbe su una Dinastia alemannica), la varietà di prestigio si elaborerebbe in Cancellerie corrispondenti a quelle prima sveve poi austrobavaresi, che qui sarebbero romanze e in particolare romancio-ladine, mentre la lingua veicolare interregionale in Occidente rimarrebbe, come nella Storia vera (fino ai Regni Romano-Germanici in tutta la Romània Occidentale e Centrale, in séguito solo nel Regno Longobardo e Vassalli), il cosiddetto “volgare longobardo” (ossia la lingua dei Placiti Cassinesi). Dalla tensione sociolinguistica fra l’acroletto latino ecclesiastico, il mesoletto ‘italiano’ (= “volgare longobardo”) e il basiletto romancio-ladino della Cancelleria possiamo riconoscere proprio nell’Età di Dante una Questione della Lingua (curiale) molto più aspramente dibattuta, con contrasto a due (ladino – di tipo, per intenderci, monasterino ossia della Val Müstair – e fiorentino) anziché a sei (o quattro + due: fiorentino, veneziano, genovese, milanese, provenzale, francese): a favore del ladino starebbe il parallelo storico del francese e del castigliano messi insieme (quindi anche senza gli svantaggi dovuti alla reciproca rivalità) e in più la vicinanza genealogica al lombardo (all’epoca esteso fino a Treviso), a favore del fiorentino la sua vittoria storica – dovuta alla massima vicinanza di fatto al volgare longobardo – in una situazione di fortissima variabilità sul territorio (diatopica) quale quella del Regno Longobardo e delle sue teoriche estensioni nel resto della Penisola Appenninica (la pur temporanea prevalenza del castigliano e poi del francese anche in Italia e Cisalpina fra il XVI e il XIX secolo farebbe inclinare per il ladino, di fatto e anche di nome erede principale del latino; comunque la situazione nel XXI secolo sarebbe paragonabile a quella araba, col latino ecclesiastico nel ruolo dell’arabo coranico, il volgare longobardo in quello dell’arabo interregionale e il ladino in quello dell’arabo ‘urbano’ comune). Resta chiaro, in ogni caso, che nel Patriarcato di Costantinopoli (qui probabilmente rimasta di nome Bisanzio) dominerebbe l’acroletto greco, in quelli di Antiochia e Gerusalemme il greco e il mesoletto siriaco, in quello di Alessandria il greco e il mesoletto copto, in Africa il volgare “longobardo” e il basiletto neopunico.

Mi sono dilungato sui particolari linguistici perché da questi dipende la forma dei nomi proprî, non tanto di luogo (per i quali possiamo usare come esonimi quelli della nostra Storia, dato che il referente –il luogo – rimane identico) quanto di persona: ammessa, per il parallelo di Venezia, la nascita precoce del cognome (X secolo), i cognomi sarebbero ufficializzati in volgare longobardo (come negli stessi Grigioni, dove si usa il ladino perfino come lingua liturgica) e con la -i finale di genitico patronimico, per cui, ad esempio, un Romain Albaret della nostra Linea Temporale si chiamerebbe Alberetti di cognome (in volgare “longobardo”), ma Romaun di nome (in ladino), mentre un Franco Maria Boschetto si chiamerebbe Fraunc-Maria Bosqett.

Per finire, ecco la possibile bandiera di questa repubblica:

.

Se volete partecipare alla discussione, scriveteci a questo indirizzo.