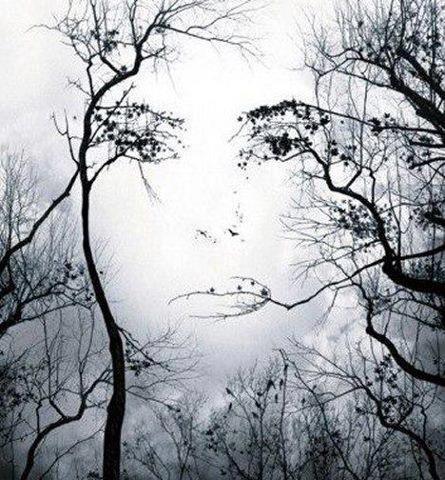

"Fuoco", dipinto di Luigi Righi

Iris

Ssh… Silenzio… Buio. Sono ore che aspetti qui

rannicchiata, abbracciando le tue ginocchia. Fuori è buio e anche dentro di te;

è una tenebra fitta, densa… Talmente densa che nulla la trafigge o la scalfisce,

è viva. Ti avvolge come una morbida coperta, scivola sulle tue braccia fredde,

sui tuoi fianchi. Silenzio. E’ una gigantesca anaconda che ti avvolge,

lentamente, tra le sue spire. Non puoi sapere quanti giri farà intorno al tuo

corpo prima di sferrare l’attacco mortale. Aspetti, consapevole del tuo destino

e consapevole di essere assolutamente impotente nei suoi riguardi: non lo puoi

cambiare, lo puoi solo alterare in superficie e credere che le cose sarebbero

andate diversamente ma, è solo un gioco sadico della tua mente, un trucchetto

sciocco che essa elabora per la tua anima infelice. E puoi raccontarti tutte le

bugie che vuoi e argomentare tutte le scuse di cui sei capace, pur di rendere

meno atroce quello che stai facendo, e che hai fatto, ma sei sempre qui: seduta

sul fondo freddo della vasca da bagno, sera dopo sera, con rivoli di sangue che

ti colano lungo il braccio, dall’interno del gomito verso le dita della mano,

una goccia grossa densa, di un colore rosso cupo, quasi viola. Scorre,

lentamente, ogni centimetro di pelle che incontra non ha scampo. Continua a

scorrere inesorabile nella sua frenetica discesa verso il basso. In una mano

tieni ancora saldo, nel palmo, il mezzo da te prescelto per compiere tale gesto.

Aspetti. In silenzio attendi una morte che non vuole arrivare e che ti congederà

da una vita che, per quanto dolorosa, angosciante e tetra, ancora tu esiti

dall’abbandonare. Aspetti ancora. Per l’occasione ti sei vestita bene: hai messo

quel completo di pizzo bianco che per anni è rimasto inerme sul fondo del

cassetto; hai avvolto quelle tue esili ed eleganti spalle e quei bei fianchi,

pieni e aggraziati, nella tua vestaglia di seta anch’essa bianca che ora giace

afflosciata ai piedi della vasca. I capelli, lunghi e neri, li hai lasciati

sciolti sulle spalle e i piccoli piedi, nudi. Sembri una sposa alla sua prima

notte di nozze: beata e felice per la nuova vita che abbraccia, ma che ha anche

gli occhi velati di una lontana tristezza per la vita che invece si è lasciata

alle spalle. E tu, sta sera, così ben vestita, la tua bellezza è fuori luogo.

Perché così agghindata a festa, ma profondamente infelice, sembri l’esule e

magnifica sposa della morte, che con il passo di bimba coglie nel sonno e

stronca vite ancora sul nascere o solleva dal peso della vita involucri ormai

inutili, incapaci di servire le anime che per tanto tempo li hanno abitati.

Aspetti penosamente che questo accada ma contro ogni tua previsione non succede:

il sangue scorre veloce, ma tu non muori. Perché non muori? Dovresti aver almeno

perso conoscenza ma non lo fai.

E allora è come la sera prima: stessi gesti, stesse bugie. Prendi in fretta i

lacci, il disinfettante e un asciugamano, e tamponi le ferite, fai fermare il

sangue. Con il soffione della doccia lo sciacqui via dalle mani, dalle braccia e

dal fondo della vasca. Ti guardi per un po’ con aria truce e ad un tempo

affranta come a dire: “Sei una povera incapace; talmente vile da non riuscire

nemmeno a morire, troppo egoista per accettare di doverti congedare da questo

mondo. Riesci solo a fare del male a chi più vuoi bene, costringendoli ad

allontanarsi da te. Sei come una flebile increspatura sulla superficie

dell’oceano: troppo piccola e vigliacca per essere onda, ma non abbastanza per

smettere di esistere e semplicemente dissolverti. Orgogliosamente presente ma

sempre in difetto… Come la bellezza cupa dei papaveri che sbocciano in un campo

di morti. E ora rivestiti; tanto lo sai tu come lo so io che domani sera si

riaccenderanno le luci e verrà messa in scena la solita tragedia, con attori

ormai stanchi e trame ormai sciolte che si ripetono sullo stesso palcoscenico da

troppo tempo.” Rassegnata, a occhi bassi, fasci quei solchi nell’incavo del

gomito. Raccogli dal pavimento la tua vestaglia come se fosse il triste cencio

logoro di un fantasma errante. Ti vesti con abiti leggeri, ancora autunnali,

decisamente inadatti al freddo che fa fuori, e rigorosamente di nero: jeans

attillati, anfibi, maglietta e maglioncino di cotone, poi il chiodo di pelle

nera.

Esci. Fuori fa freddo ma è nulla in confronto al freddo che senti nel cuore.

Cominci a vagare a passo lento per le strade deserte di una città addormentata,

spettralmente bella e illuminata dalla luce cupa e fredda dei lampioni. A poco a

poco ti allontani dal centro della città, ti inoltri in vicoli bui, sinistri e

senza nome, talmente scuri che non si può sapere se siano abitati dai vivi o dai

morti. Quasi come in trance ti trascini fino alla stazione. Non è un posto dove

una ragazza di appena vent’anni dovrebbe stare alle tre di notte; non è un posto

per gente per bene a quest’ora, ma tu non lo sei. Ci sono dei ragazzi che

potrebbero avere la tua età o poco più; stanno fumando sdraiati su vecchi

materassi abbandonati ai lati dei binari. Sono disposti a semicerchio attorno a

un fuocherello e quando si accorgono di te sicuramente pensano che sei capitata

a proposito e non si fanno ulteriori domande. Uno di loro ti viene incontro,

forse ti trova carina o, quanto meno, appetibile: fisicamente sei attraente e, a

quanto pare, è sufficiente. Chi sei davvero in queste situazioni non conta;

conta solo quanto sei fatto o depresso o entrambe le cose…Ti sei tolta il

giubbotto e lo hai lasciato cadere a terra come se fosse stato un’appendice

inutile e ingombrante di te stessa; chi sei e chi sei stata sono state

abbandonate insieme al giubbotto. Tiri su fino al gomito il maglioncino e scopri

i grossi cerotti che ti sei messa poco fa. Probabilmente il ragazzo, vedendoli,

ha creduto che ti sia drogata. Ti prende per mano; le tue, bianche e gelate, si

scaldano un po’ nelle sue. Ti fa sedere accanto al fuoco insieme ai suoi

compagni: ti stavano aspettando, o forse stavano aspettando solo una come te.

Dipende solo da cosa preferisci credere.

Non sai ancora cosa sta per succedere, ma alla fine non lo vuoi sapere. Stanotte

hai deciso che sei di loro proprietà, sei il loro giocattolo, il loro

passatempo. Non sei riuscita a capire bene da chi sia partita l’iniziativa; se

dal biondino con il montgomery che ti ha portato qui, o dal ragazzo con i dread,

o ancora da quell’altro, più fatto dei suoi amici, tutto vestito di nero, con

dei grossi anfibi che ti fissa di sottecchi da quando sei arrivata. Cominciano a

svestirti e a toccarti, uno per volta, con una sorta di gentilezza quasi… I

seni, le spalle, i fianchi, tra le gambe… Tu li lasci fare, indifferente. Non

hai più voglia né tantomeno la forza di opporti. Loro abusano di te ma non ti

importa, rimani ferma, marmorea: con gli occhi fissi nel vuoto, le pupille vacue

e le iridi sbiadite. Il tuo corpo risponde agli stimoli esterni ma la tua mente

è sprofondata nell’oblio, le parole e i versi dei ragazzi risuonano come una eco

lontana al tuo orecchio.

E li lasci fare inesorabili.

Quando hanno finito ti lasciano lì: nuda e ferita in più punti, su quel

materasso pidocchioso e sporco. I tuoi occhi sono fissi da qualche parte ma di

sicuro non qui sulla terra, ormai la meta del tuo sguardo è l’oblio. Loro hanno

finito e non hanno più bisogno di te, potevi essere tu come chiunque altra. Non

ti hanno scelta, ti hanno trovata. Ti rivesti piano e scopri segni di abrasioni,

lividi e tagli sparsi su tutto il corpo.

Ti rivesti e riprendi il tuo vagabondaggio per le vie più tetre e isolate della

città. Quelle di cui nessuno si cura mai, quelle che i più non sanno nemmeno che

esistano. Per questo ti piacciono così tanto: in fin dei conti sono esattamente

come te. Continui così finché non albeggia, e allora Fantasma di un ricordo

passato te ne vai insieme a tutte le ombre della notte. Te ne vai a passo

leggero verso un’alba che non perdona, stremata ma soddisfatta, finalmente in

pace trovi il coraggio di congedarti da questa vita per abbracciare il tuo

eterno consorte.

.

Dalia

Non alzarti! Rimani lì, a terra. Aspetta. Tra

poco lui se ne andrà, come al solito; rimani ferma ancora un po'.

Sulle bianche piastrelle del bagno il tuo corpo rimane afflosciato. Lui ti

guarda sprezzante ancora un po', sputa su di te, poi si volta e se ne va a passo

pesante e fiero. Indossa il suo giaccone ed esce di casa sbattendo la porta.

Finalmente.

Non tornerà prima di cinque o sei ore e tu hai il tempo di essere te stessa per

un po'. Ti alzi lentamente perché ti gira la testa e ti accorgi di avere un

labbro rotto e sanguinante. Non te ne eri nemmeno accorta, ormai il dolore lo

senti come una eco lontana, un grido dal passato che si sperde nel tempo e

giunge all'orecchio, solo come un flebile sussurro.

Hai lividi su tutto il corpo, alcuni ancora freschi altri meno recenti, si

confondono con i tuoi bellissimi tatuaggi. Quale oscura natura hanno quei

meravigliosi fiori che hai indelebili sul corpo! Rose, Orchidee, Margherite,

Gigli, Papaveri... tutti i fiori di tutti i colori sono sbocciati su gambe,

braccia, polsi, cosce, schiena, caviglie, piedi... per nascondere profonde

cicatrici che bruciano ancora l'anima da sotto l'inchiostro.

I fiori; è bizzarro che te li sia tatuata, in casa non li hai mai potuti vedere,

come anche ogni tipo di pianta. Quante contraddizioni, ma sei bella anche per

questo: spettinata di sogni e malata di fantasia, aggrovigliata su te stessa e

inesplicabile.

Così diceva lui.

Però ora sei qui, davanti allo specchio, piena dei segni del suo amore. Perché

tu sei bella e lui ti vuole solo per sé. E' un amore morboso il suo, malato,

possessivo. Tu lo sai che non è ciò che vuoi, non è questa la vita che avevi

sognato e per la quale avevi combattuto; è invece esattamente la vita da cui

avevi cercato di scappare, disperatamente e confusamente, senza accorgerti che

sputavi in faccia e baciavi allo stesso destino.

Pur di fuggire dal tuo passato non ti sei resa conto di quale futuro sceglievi.

Così ti sei aggrappata, come all'unica cosa in grado di non farti affondare,

alle poderose braccia di lui; quelle stesse braccia e quelle stesse mani che ora

imprimono il loro amore sul tuo esile corpo candido. Sei una vittima che ama il

suo carnefice: è come una droga potente, sai perfettamente che ti reca danni

irreversibili ma non riesci a farne a meno, non riesci a non perdonarlo ogni

volta che ti picchia, ogni volta che ti violenta.

Chiudi la porta del bagno e con movimenti lenti apri al cassetta delle medicine

e tiri fuori un pacchetto di Marlboro e uno zippo di quando avevi sedici anni.

Cominci a fumare. Accendi la prima sigaretta e ampie volute di fumo azzurrino si

librano nell'aria intorno a te, che sei seduta sulle fredde piastrelle del

bagno.

Fumi lentamente, aspiri ampie boccate e i riccioli di fumo ti si impigliano tra

i capelli. Una dietro l'altra fumi tutte le sigarette del pacchetto.

Dopo quasi due ore sei ancora seduta in bagno con le gambe rannicchiate la

petto, respirando un aria satura e malsana.

Poi ti alzi di colpo in piedi ed esci dal bagno. Sai di avere ancora molto tempo

prima che lui torni ma non riesci a sbloccare la mente e a concentrarti su

altro. Allora prendi un coltello con la punta affilatissima. Torni in bagno, ti

siedi sul piatto della doccia e con la punta del coltello cominci a incidere la

tua morbida pelle di carta velina, seguendo linee immaginarie disegni un grande

fiore con centinaia di petali piccoli piccoli sulla coscia destra, dove non

avevi ancora fatto tatuaggi. "Questo non lo voglio coprire" pensi, hai fatto del

dolore un arte e di una cicatrice un quadro. Con un panno tiepido tamponi le

ferite e quando hai finito fasci con cura tutta la coscia così che le cicatrici

siano uniformi e rimangano intatte nel tempo.

Sono passate altre due ore e il tempo che hai a disposizione è sempre meno; sai

perfettamente cosa vorrà una volta tornato a casa e non se lo prenderà con

gentilezza.

Con le pupille vacue e lo sguardo perso nel vuoto indossi i vestiti più sexy che

hai e ti prepari sul letto, in attesa che lui arrivi e soddisfi su di te i suoi

istinti. Appagarlo ti fa sentire meglio, ti fa sentire importante e ti sembra

quasi che ti ami, ma in realtà ti sta solo sfruttando.

Sono mesi ormai che non esci più di casa, la tua vecchia amica era preoccupata

ma, tu non le hai voluto raccontare ciò che ti stava succedendo e hai gettato

alle ortiche l'unica possibilità che avevi di uscirne. Lei ormai non si chiede

più come stai, cosa fai, dove sei... per lei sei solo un ombra del passato che

fugace scomparsa all’improvviso.

Non hai avuto un'infanzia come le altre bambine: fin da quando andavi alle

elementari hai sempre avuto uno strano gusto per il macabro, giocavi spesso con

lucertole e grossi insetti: li torturavi, solo per vedere quanto resistevano.

Tutti ti consideravano una bambina strana, solitaria e crudele. Ma nessuno

arrivò mai a pensare che ciò che facevi agli insetti fosse in realtà lo specchio

di ciò che subivi a casa.

Tua madre era una donna giovane e bella, e tu le somigli molto; ti aveva avuta

da un uomo che dopo una notte non rivide più. Lei aveva la pessima abitudine di

saltare da un uomo all'altro come nel gioco della cavallina; la sera era sempre

fuori e non aveva mai un impiego stabile. La topaia in cui vivevate era buia e

polverosa; nessuno faceva mai le pulizie o metteva in ordine e tu eri di certo

troppo piccola per farlo, e in ogni caso non c’era nessuno che avrebbe potuto

insegarti dal momento che nemmeno tua madre sapeva fare le pulizie. Tua madre

pagava l’affitto a mesi alterni e a volte nemmeno dopo tre mesi a causa dei

numerosi licenziamenti e dei lavori sempre provvisori; il proprietario non vi

sfrattava solo perché tua madre gli faceva dei favori.

Gli uomini che portava a casa erano tutti ubriaconi, che la picchiavano e si

drogavano; spesso e volentieri coinvolgevano anche te nei loro "giochi", così ti

dicevano per convincerti a stare buona e a subire, tua madre era sempre troppo

sbronza per rendersi conto di quello che succedeva. Avevano rapporti sia con te

sia con lei e ti picchiavano, ma tu non avevi il coraggio né la forza di

sottrarti o di opporti.

Avevi solo quattro anni.

Fino al tuo sedicesimo compleanno. A sedici anni eri ormai una donna e potevi

andartene se volevi. In quel periodo avevi un fidanzato; lui sembrava un bravo

ragazzo, dopo tanti sempre più simili agli uomini che portava a casa sua madre.

Ti accarezzava ed era dolce e gentile. Aveva vent'anni quando tu ne avevi e un

giorno decidesti di scappare con lui, lontano, lontano da tutto e da tutti.

Ma la dolcezza e la gentilezza sono boccioli di rosa che appena colti

appassiscono e muoiono anzi tempo. Egli si rivelò negli anni non migliore dei

tuoi antichi carnefici ma... ma tu lo amavi, con ogni cellula del tuo corpo lo

amavi e non lo avresti lasciato andare, per nessuno motivo.

Il tuo tempo sta scadendo cara dolce Dalia, tra un’ora lui sarà di ritorno.

Chissà che cosa dirà della tua nuova incisione, forse gli piacerà. In realtà lui

non vorrebbe che tu ti incidessi la carne col coltello per fare quei disegni,

che poi, disgustata, copri con dei tatuaggi. Spesso avete litigato pesantemente,

in passato, a causa di questa tua inclinazione ma ora sembra che si sia

rassegnato.

Hai preparato tutto nei minimi particolari, ormai sei una maestra nel

trasformare il luogo di uno sfruttamento in un dolce nido solo per mascherare a

lui, ma soprattutto a te stessa, il dolore che ti provoca la sua ingombrante

presenza nel letto.

Quando lui arriva tu sei pronta ad aspettarlo sul letto. Lo senti entrare in

casa con quel suo passo pesante e foderato dalle scarpe. Lui butta sul divano il

giaccone senza troppa cura, si toglie le scarpe e le lascia di fianco alla porta

di ingresso. Poi va in bagno, sa che lo stai aspettando, si toglie la maglietta

e i pantaloni e li butta nella cesta dei panni sporchi. Si lava le mani e il

volto, la doccia la farà dopo.

Entra in camera e ti trova sdraiata sul letto. Senza dire una parola si avvicina

a te e tu, che gli dai le spalle, sai che sta arrivando, che è lui, ma non lo

guardi. Non lo guardi più da tempo ormai. A lui non sembra importare, sei

ridotta ad un oggetto che risponde e reagisce ai suoi stimoli, sei un muscolo

ben addestrato, un attore che recita sempre lo stesso copione.

Lui ti piomba addosso da dietro, ti mette due dita in bocca e ti possiede con

brutale violenza. In breve tutto si conclude, lui esce e va a lavarsi.

Il tutto è durato non più di pochi minuti, non gli serve nulla di più. Non gli

serve che tu faccia nulla. Tu resta ferma e obbedisci; o forse sarebbe meglio

dire: resta ferma e subisci. Dopo che lui se n’è andato in bagno tu sei rimasta

sdraiata sul letto, un rigagnolo bianco ti è colato sulla gamba ma tu quasi non

lo hai sentito.

Pur di non soffrire, la tua coscienza è riuscita a liberarsi momentaneamente dal

corpo, tu vivi queste esperienze praticamente a livello subconscio, non ne

conservi quasi ricordo. Poi lentamente riprendi padronanza di te stessa e del

tuo corpo e ti rendi conto di ciò che è successo. Non te lo ricordi ma puoi

benissimo immaginare cosa può aver fatto.

Non vuoi ricordare, mai più.

Ti alzi barcollando dal letto e vai in bagno dove lui si sta facendo una doccia.

Ti lavi dal corpo le tracce di quel gesto, di quell’abuso. Ti vesti con il

pigiama e torni a letto, sotto le coperte. Aspetti che lui finisca la sua doccia

e venga anche lui a dormire.

Voi due non parlate più, non vi confidate più. Non vi raccontate come sono

andate le rispettive giornate quando lui torna a casa dal lavoro, non vi

confidate più i segreti più nascosti. Quasi nemmeno vi guardate mentre vi

muovete per casa. Provate ribrezzo l’uno per l’altra ma tu continui ad amarlo

anche nel disprezzo, anche se lui non ti ama più. Ha solo troppa paura di

ammettere a se stesso che non può lasciarti, solo perché gli servi. E tu non

vuoi ammettere a te stessa che senza di lui godresti di una salute e di una

bellezza invidiabili ma, preferisci che lui ti distrugga con le sue mani

piuttosto che trovare il coraggio di andartene e ricostruire ciò che uno stolto

ha distrutto senza aver mai saputo il vero valore di ciò che aveva, e che

rovinava. Siete finiti per essere due estranei l’uno per l’altra.

E la cosa peggiore è che siete due estranei che non sanno più di esserlo. Ormai

l'agonia per te è diventata parte della routine giornaliera e lui, che sa di

averti salvata dal tuo passato, non sa di esserne l'estensione nel tuo presente.

Proprio non se ne rende conto. Anzi, consapevole di averti fatto un favore

sposandoti, si sente per questo in diritto di farti questo. Tu lo sai però, ma

in quel misero corpo che trascini debolmente in questo mondo non sono rimaste le

forze per opporsi. Vivete nella stessa casa, mangiate dallo stesso piatto,

dormite nello stesso letto; ma non vi parlate quasi più, nemmeno per le cose di

prima necessità pratica, e non sapete, ma forse non lo volete sapere, le persone

che in questi anni siete diventati. E non vi siete nemmeno mai chiesti chi siete

diventati l'uno per l'altra, semplicemente perché chiederlo costa troppa fatica

e rispondere sinceramente fa troppo male. E nessuno dei due ha né forza né

intenzione di fare domande dalle risposte tanto complicate e faticose: lui per

mancanza di coraggio, tu per mancanza di forza.

.

Narcissa

E mentre la guardavo lei rimaneva lì, ferma,

in piedi davanti a me, con gli occhi bassi. Quando litigavamo noi non gridavamo

mai, non facevamo inutili scenate, solo... lei rimaneva lì davanti a me, e

fissava le punte delle sue scarpe. Non diceva nulla ma era come se mi spiegasse

tutto, e io capivo. Non avevo bisogno di inutili perifrasi per sapere come

stava, era come se fosse sempre stata parte di me e io la capivo e la conoscevo

come me stesso. Poi improvvisamente, mentre rimaneva a fissarsi le scarpe, una

densa lacrima salata cadeva a terra, in silenzio. E a quel punto era come se

diventasse piccolissima, come se tornasse bambina; si faceva piccola in quel suo

maglione troppo grande e si vedeva che per lei quello sfogo era imbarazzante e

che, molto probabilmente, era l’unica rara occasione in cui si concedeva una

sola lacrima davanti a qualcuno. Non era abituata a mostrare le sue fragilità

perché ciò che la vita le aveva riservato fino a che la incontrai, e anche dopo,

l’avevano sempre voluta forte. Aveva sempre dovuto trattenere il pianto, perché

nessuno la vedesse indifesa di fronte a se stessa, e sfogarlo solo dopo, quando

fa più male.

Quando litigavamo non riuscivo ad essere davvero arrabbiato con lei; non perché

mi facesse pena o altro, anzi, litigare con lei era come prendere una lametta e

sfregiarmi le braccia. Non riuscivo ad arrabbiarmi davvero perché sentivo che

lei era una persona diversa da qualunque altra; era talmente fragile che

sembrava fatta di sottilissimo cristallo e a volte anche un abbraccio troppo

stretto o un bacio troppo passionale potevano ferirla; era una ragazza piena di

insicurezze, ma con le quali si era costruita un’armatura tanto spessa da

sembrare agli altri una ragazza che era l’opposto di com’era lei realmente; e

sapevo che qualunque cosa potesse cercare di fare non poteva cambiare se stessa,

nemmeno per amore. Ma io sì. Io potevo cambiare per amore, potevo cambiare per

lei. A volte, quando capitava che restassimo in silenzio pur essendo nella

stessa stanza, mi prendeva una strana angoscia, e non riuscivo più a muovermi o

a respirare o a pensare. L’unica cosa che avevo in mente era la sua fragilità,

ed era come se mi contagiasse. Avevo paura di spezzare il suo cuore di vetro

esattamente com’ero riuscito a mandare in frantumi la sua spessa scorza di

diamante. Poi quando riuscivo a riprendere fiato e a pensare lucidamente, allora

mi buttavo su di lei e l’abbracciavo, e la stingevo sul mio petto come se in

tutto quel tempo fossi stato altrove e lei non fosse stata mia. Lei mi guardava

un po’ stranita ma contenta di questo gesto improvviso e spontaneo e mi

abbracciava forte anche lei.

Quando litigavamo, dopo aver assistito alla fuga di quell’unica lacrima, io mi

avvicinavo a lei lentamente, e la prendevo tra le mie braccia, la stringevo

forte al petto ma con la delicatezza di chi prende tra le mani un uccellino

ferito. Lei rimaneva ferma, scossa solo dai singhiozzi del pianto che ormai,

irrefrenabile, le rigava le guance.

Era bellissima. Non so come facesse, lei non se ne rendeva conto, ma quando

soffriva era molto più bella del solito. Era come se il dolore la illuminasse di

una luce nuova, cupa, molto cupa, ma rendeva meravigliosa e di conseguenza tutto

ciò che faceva e diceva era tutto bellissimo; ma pregno d una tristezza

disarmante; e sapeva essere così bella solo quando era scossa da emozioni

altrettanto forti, come l’amore. Però quando era così bella senza soffrire, era

come se soffrisse lo stesso, come se quelle emozioni fortissime, che la

rendevano bellissima, la rendessero così bella proprio perché, in un qualche

modo che era difficile da definire, la ferivano. Sì, lei era talmente fragile

che veniva uccisa da qualunque emozione forte; eppure era sorprendentement3e

capace di sopportare l’esplosione di tutte contemporaneamente. In quei momenti

era così indifesa che avrei potuto prenderla sul palmo della mia mano e

stringerla fino ad ucciderla, ma invece sceglievo di amala.

Come diceva Emily Dickinson: A un cuore in pezzi nessuno s’avvicini senza aver

avuto il privilegio di aver sofferto altrettanto. Ebbene io per questo mi

sentivo ogni volta come se stessi violando qualcosa di quasi sacro e di certo

molto, molto prezioso. E non mi sentivo all’altezza.

.

Lily

Soffia lenta la morbida brezza del primo

inverno. Alle tue spalle, sulle tue spalle. E tu immobile, rimani a guardare i

piccoli cerchi infiniti che si formano sul pelo dell'acqua. Guardi giù, fisso.

I tuoi capelli castani, un po' mossi, seguono le sinuose forse del vento.

Tieni le tue candide mani di porcellana unite, sulla ringhiera fredda e

metallica, le dita intrecciate tra loro. Il tuo esile corpo sembra essere tenuto

in piedi solo dall'effimera brezza che ti sposta i capelli. Quel tuo maglione

grigio ha delle maniche troppo lunghe. A te piace così ma quasi non ti si vedono

le mani. Non sono sempre state così lunghe quelle maniche; con il tempo, a furia

di tirarle sulle mani, si sono rassegnate a resisterti e si sono lasciate

andare, inermi sulle tue braccia. Tutto ciò che indossi è sempre estremamente

largo, quasi volessi seppellirti sotto una montagna di vestiti: felpe grandi,

maglioni larghi, scarpe slacciate, solo i pantaloni sono jeans attillati, che

cercano di mostrare ciò che tu ti ostini a nascondere.

Tu sei sempre sola. E' questa la tua condanna, la tua maledizione. Sei sempre

sola. Sei uno spirito errante in questa dimensione, ma capitatoci per caso e

rimastoci intrappolato; impantanato fino al collo. Sei capitata in questo corpo

per sbaglio, "errore umano" lo chiamano, ma se l'è mai chiesto qualcuno cosa

volevi tu? Te lo sei mai chiesta che cosa volevi tu?

Ogni millimetro di pelle ti separa, ti separa da tutto il resto. Potresti

giacere nuda in mezzo a una folla e saresti comunque isolata, protetta da tutto

ciò che sta fuori di te. La tua è una pelle infinita, spessissima, ma fragile

come carta velina, quasi trasparente eppure... Eppure è come un muro, una

fortezza. E nonostante la tua invalicabile fortezza ti copri, anche di più se

possibile, aggiungendo strati su strati.

E non ti accorgi di quanto sei bella, di quella bellezza pura che non sa di

esserlo. Una bellezza che non si aspetta di essere tale e non si cerca, e non si

fa cercare. Una bellezza fragile, data dal precario equilibrio tra l'armonia

delle forme e il dolore.

E rimani lì ferma, con la punta dei piedi fuori dal bordo; questo inclemente

cielo plumbeo è una pesante cappa scura, che opprime le creature che vivono

sotto di esso.

La morbida brezza è diventata un gelido vento di spilli, che sferzano rabbiosi

le tue spalle, ti pungono in ogni punto, in ogni momento. E' in nemico crudele,

sleale: è un arciere che si nasconde e ti colpisce da lontano, vedendo senza

essere visto. E tu non puoi difenderti. E lentamente cadi sotto i suoi colpi. E

questo inclemente cielo plumbeo non ha ancora finito di soffocarti: a poco a

poco comincia a piovere.

Tu, immobile, come incapace perfino di respirare. Le piccole gocce d'acqua si

tuffano nel fiume sotto i tuoi piedi.

E tu che cosa ci fai ancora qui? Su questo ponte di ferro che spietato è come

una spina nel fianco di questo fiume. Tutt'intorno c'è il deserto. C'è

un'immensa città che produce solo scarti, e con i suoi fumi uccide e soffoca

ogni vita che ardisca di dirsi libera. E questa passerella di ferro su cui stai

con i piedi penzoloni, è tutto ciò che ti separa dal tuo inferno, è il tuo

limbo.

Quei grandi occhiali neri che porti sempre, riflettono ora tutto il vuoto che

hai dentro, tutto il vuoto che ti circonda.

Quando sei morta esattamente? Chi lo sa... Forse un giorno grigio come tanti

uguali. E semplicemente hai smesso di essere qui con tutti gli altri, tu sei già

dall'altra parte. Ma il tuo corpo è ancora qui, cosa c'è dall'altra parte?

Raccontalo anche agli altri, forse capiranno, forse cambieranno. Perché scuoti

la testa pessimista? Tu lo sai, lo sai che sono solo menzogne; sono solo automi

programmati per funzionare in un certo modo. Non possono capire, e allora cosa

vuoi fare qui su questo ponte? Vuoi andartene, per sempre, tornare a casa.

E' il tuo ponte, è il tuo limbo. Puoi scegliere: o su, o giù. Puoi tornare nel

tuo inferno oppure tornare a casa.

E allora ti alzi in piedi, la tua scelta è chiara. Un po' teatrale il modo che

hai scelto per tornare a casa, un po' letterario. Quanti metri saranno da qui al

pelo dell'acqua? Forse troppi, forse troppo pochi.

Appoggi delicatamente i piedi, foderati in quegli anfibi più pesanti di quello

che ammetti. Poi d'un tratto è come se ti avessero tolto un peso; cadi come cade

un burattino a cui abbiano tagliati tutti i fili. Con le braccia aperte come un

angelo che stia spiccando il volo. Ma cadi, non voli.

Ti sei completamente abbandonata alla vertigine, a quel cupo desiderio di cadere

che spaventa, ma non te. Tu gli sei corsa incontro e ti sei abbandonata al suo

abbraccio.

Cadi perdendo il tuo peso metro dopo metro.

Cadi e i tuoi bei capelli castani si scompigliano al vento della gravità. Gli

spilli di ghiaccio ormai non sono più nulla sulla tua pelle, sono come diventati

lievi fiocchi di una neve inesistente. Continuava a piovere incessantemente e

mentre cadi sei già inzuppata, bagnata fradicia, affogata prima di affogare.

Precipiti dell'oblio a occhi chiusi, pregustando il piacere della liberazione,

dal peso immane di questo mondo ignorante.

La morte è solo una porta, una soglia da oltrepassare per giungere dove non

possiamo immaginare e dove non ricorderemo chi eravamo. Sarai altro spirito,

altra materia, altro mondo. Le acque di questo fiume sono il tuo portale, il tuo

passaggio, e continua a cadere inesorabile e impaziente verso quel mondo che non

sai.

Sei bagnata fradicia fino alle ossa, il freddo di questo inverno ti sta

arrivando fin nel cuore; il tuo povero cuore che si è indurito a causa del

cinismo crudele di questa città, di questa aria, di questo mondo.

Cadi, e il tuo corpo produce un tonfo sordo che nessuno ode quando ti immetti

nell'acqua gelida del fiume, quando la tua anima varca la soglia. Quel corpo che

tu ebbi l'illusione di vedere amato, da un uomo che non poteva amare nessuno

all'infuori di se stesso e di ciò che faceva per se stesso.

Sei sempre stata diversa da tutto ciò che ti circondava, un errore su sette

miliardi nella catena di montaggio. I tuoi bei capelli castani, sciolti sulla

spalle, sono ora in balìa delle piccole correnti del fiume; il tuo viso candido

di madreperla conserva i suoi bei lineamenti cerei, le tue labbra rosse e

sottili, leggermente schiuse.

Ti lasci dolcemente affogare, piano piano, senza fretta, e con la pazienza che

solo nella morte si può avere, oltrepassi il varco, ti cedi completamente a

un'altra realtà.

Risuona nell'aria un tonfo sordo quando cadi in acqua, ma questa città così

operosa, un po' colpevole, non si accorge di aver pestato un piccolo fiorellino

indifeso. E questa città un po' colpevole non ha il tempo di fermarsi, non può.

Un tonfo sordo risuona nell'aria quando precipiti, e solo questo temporale

implacabile ti dedica un minuto di silenzio.

.

Acantha

E' una grigia giornata di nuvole spesse e

gravose sul destino degli uomini... è un triste giorno di un inverno che gela il

cuore e sferza gli animi. Nessuna speranza è rimasta per le anime dannate che su

questa terra vagano, costrette dai propri corpi, a stare le une con le altre in

un vincolo mortale.

Perché in così tanti credono che la vita sia un dono? Non è detto che sia

l'unica che abbiamo, forse è l'unica di cui abbiamo coscienza; e se ciò deve

derivarci solo dolore, non è forse meglio vivere senza saperlo? In fin dei conti

siamo l'unico essere vivente sulla terra che comprende, anche inconsciamente,

nella maniera più primitiva, il trascorrere del tempo, la vita e la morte

all'interno di esso. E a causa di questa innata capacità ci struggiamo perché

comprendiamo anche la nostra impotenza nei riguardi della vita e della morte.

Cerchiamo ragioni, carnefici, creatori, un destino; qualunque cosa che ci sembri

possa servire a rallentare il naturale processo e qualunque cosa che ci sembri

possa dare un senso a questa ricerca. Inventiamo religioni, combattiamo guerre

in nome di esse, inventiamo ideologie, correnti di pensiero, stili di vita... E

poi, come se non fossimo consapevoli di tutto ciò, e lo scoprissimo di nuovo per

la prima volta, inventiamo scuole, università, licei e istituti per studiare ciò

che abbiamo inventato come se provenisse dall'alto, da un dio che non c'è. Tutto

questo solo perché non sappiamo come occupare il tempo di questa misera

esistenza a cui non sappiamo dare un senso; perché le nostre piccole e fragili

menti non sono in grado di accettare che non c'è nessun piano, nessun disegno,

nessun creatore; siamo solo un errore maturato troppo in fretta, all'interno di

un granello di sabbia nell'immenso universo; una formica ai confini di un

burrone. Non siamo in grado di sopportare il peso della delusione nello scoprire

che il gelido universo non si cura dell'uomo, e che le stelle brilleranno

comunque, anche se non ci siamo noi a guardarle.

La città sono piene di sfollati provenienti dalle campagne in esubero; le nuove

industrie, che hanno distrutto parte della vegetazione rigogliosa della pianura,

danno molti impieghi ma la gente è sempre di più e non si sa cosa fare. Eppure

di ragazze come me non ne mancano, anzi sospetto che ce ne saranno sempre di

più, le donne come noi hanno un destino diverso dalle altre: donne strane,

isolate, perdute, che in questo triste giorno stanno per lasciare il loro

vincolo per sempre per tornare libere e leggere alla loro primitiva materia.

Lasciano questa terra e questo corpo senza rimpianti; perché siamo donne e

ragazze infinitamente tristi e sconsolate, in grado di fare del bene e del male

insieme e nessuno ne sa il motivo... ci disprezzano ma gli serviamo, e non lo

vogliono ammettere perché gli fa più comodo condannare un plausibile innocente,

piuttosto che cercare il vero colpevole. Ci condannano consapevoli che non

abbiamo colpa, se non quella di essere diverse da tutte le altre. Noi non saremo

mai mogliettine remissive e riflessive, non saremo mai sottomesse; siamo donne

emancipate, diverse, indipendenti... sole. Ma finalmente saremo libere un

giorno, e quel giorno, per noi, è oggi. Oggi è il giorno del compimento del

nostro destino su questa terra, stiamo per passare a un altro mondo dove potremo

essere noi stesse senza nasconderci, un mondo dove tutti sono egualmente degni

de egualmente punibili, e nessuno è condannato o discriminato o perseguitato per

le proprie differenze. Siamo donne tristi, ma questa corda sarà il nostro

passe-partout per quel mondo tanto agognato.

Le strade di Liverpool puzzano di urina, l'aria è satura e umida. La folla si è

radunata nella piazza principale, sotto il palazzo del governatore sono

posizionate le forche di legno. Dieci cappi pendono

inerti, dieci botole sono chiuse sotto di essi. Dieci ragazze vestite di nero

con un sacco di iuta in mano stanno in piedi, con lo sguardo perso

all'orizzonte, ritte, in attesa della loro sorte.

L'aria pesante è ferma e nessun suono o rumore la disturba.

La gente si è radunata a centinaia sotto le forche, ci sono intere famiglie:

uomini e donne con figli, li hanno portati a vedere la pubblica esecuzione per

dar loro l'esempio. I corpi poi rimarranno appesi, esposti alle intemperie e

alla folla per una settimana; dopo di che verranno i frati che seppelliranno i

corpi nelle campagne. Tra la folla c'è chi sputa e chi le guarda bieco, il

disprezzo regna sovrano.

Loro impassibili fissano la loro folla di carnefici, che ignoranti e gretti,

acconsentono al massacro e anzi ne esultano. Sì, perché di questo che si tratta,

un massacro. E’ un massacro scelto dalle vittime, una condanna che loro stesse

hanno emesso. Si sono liberamente condannate nel momento in cui hanno deciso di

intraprendere quella strada, erano pienamente consapevoli di ciò che un giorno

avrebbero dovuto fare, e hanno accolto il loro destino con condiscendenza e

pace.

Ora, nel silenzio più assoluto, nella piazza principale di Liverpool, tutte

insieme intonano un canto in una lingua sconosciuta. E' una lenta e malinconica

litania, che parla di morte, che parla di un dio e delle sue malvage creazioni,

un canto che è un richiamo e un riconoscimento, una melodia triste che fa da

colonna sonora al momento del varco. Le note della nostra melodia maledetta

risuonano per tutti i vicoli della città, i più nascosti, i più luridi, i più

perduti e dimenticati, rivivono sulle note del nostro canto.

Il boia, vestito di nero, sale sulla prima forca.

Noi ragazze avanziamo tutte di un passo, all'unisono, senza smettere di cantare.

Il boia si avvicina alla prima di noi e fa calare sul suo volto il sacco di iuta

e sul suo fragile collo il cappio di corda. Noi continuiamo a cantare, canteremo

fino alla fine, nemmeno la morte potrà soffocare il nostro inno. Un minuto di

silenzio da parte della folla, e solo il nostro canto come sottofondo a questo

scenario, di morte voluta. Il boia, senza guardare direttamente la condannata,

aziona la leva della botola. Si ode un tonfo sordo. Poi il levarsi in aria di

decine di corvi. Il corpo della nostra compagna pende inerte dalla forca.

Lentamente il boia si sposta alla seconda forca, poi alla terza, alla quarta...

sempre la stessa danza, sempre gli stessi gesti meccanici, sempre senza

guardarci, forse per disprezzo o forse solo per pena. Ora è arrivato alla

settima, tra non molto toccherà a me; sono pronta, la morte non mi coglie di

sorpresa, fino ad oggi le ho sempre corso in contro, passo dopo passo, senza

tradirla mai. Mia amica. I corpi delle mie compagne pendono tutti nello stesso

modo, quasi, non si distinguono le identità delle une e delle altre, uguali

nella morte, come mai lo siamo state in vita, quando invece ostentavamo e ci

gloriavamo delle nostre differenze. Ma proprio a causa di quelle differenze ci

hanno emarginato, sfruttato, perseguitato persino e schiavizzato. Ma non siamo

rimaste ferme a guardare, non gli abbiamo permesso di strapparci la nostra anima

immortale. E ora, come cupe stelle, risplendiamo per l'ultima volta. Ora è

finalmente arrivato il mio turno, il boia si allontana dalla forca accanto alla

mia e si dirige versi la leva della mia botola. Si avvicina a me, da dietro, mi

mette un braccio intorno alla vita, m immobilizza, prende dalla mia mano il

sacco di iuta e me lo cala sul volto; poi afferra con le sue mani nerborute il

cappio e me lo cala attorno al collo. Infine, sempre senza guardare, come ha

fatto con le altre, aziona la leva della botola. Si sente il cigolio aspro e

acuto delle giunture della botola per un secondo mi sento mancare la terra sotto

i piedi.

Buio. Fine.

Gli altri odono il tonfo sordo, la corda si è tesa e il cappio si è stretto. Il

mio collo, spezzato.

Ciondolo, appesa alla forca, vestita di nero come se fossi in lutto. Come tante

altre cose nella mia vita, mi hanno imposto anche questo, ma io non sono triste,

come suggerisce il mio abito; sono felice e libera come non lo sono mai stata.

.

Viola

Diciannove e diciannove.

Apri lentamente gli occhi, ma rimani folgorata dalla luce bianca e fredda della

lampada al neon, appesa sopra il tuo letto. Li richiudi. Le palpebre sono

pesanti ed emaciate e i tuoi occhi, che una volta erano stati di un bel verde

brillante, sono ora opachi specchi della tua dolorosa realtà e della tua giovane

anima appannata dalla delusione e dal ribrezzo. Nella stanza c'è un silenzio

spettrale, e un candore innaturale nella luce, accentuato dal colore delle

pareti delle pareti e della tua vista limitata e appannata.

La porta era di un colore azzurro-verde molto elettrico come anche la coperta

posta sopra le tue ginocchia e il contorno del soffitto: una sottile striscia di

vernice azzurro-verde che percorre il perimetro della stanza. Tutto il resto è

bianco. Gli unici oggetti presenti nella stanza sono il letto si cui giaci, un

comò con un paio di cassetti e delle boccette poggiate sopra, e una siringa

monouso scartata ma immacolata. Le imposte che chiudono l'unica finestra della

stanza sono di un grigio chiaro, quasi elettrico. Era come se tutto nella stanza

fosse elettrificato da una scarica invisibile di elettricità che rendeva tutto

quasi vivo, pulsante. Le luci al neon sono talmente forti che sembra quasi

giorno, e invece, in questa serata invernale, è già buio diciassette. Sotto la

finestra c'è un calorifero bianco ma tu non lo vedi; è acceso, ma tu non

percepisci il suo calore sulla pelle, sei seduta su questo letto d'ospedale,

sostenuta da tre grossi cuscini bianchi, avvolta nel lenzuolo di cotone e nella

coperta azzurra. L'infermiera te l'ha messa sulle ginocchia e ora ti arriva a

mezzo busto, le braccia te le ha lasciate fuori: emaciate e livide, deboli e

inerti si sono abbandonate sul letto. Nel braccio destro hai il grosso ago della

flebo, tenuto fermo con un po' di scotch di carta da medicazioni; su entrambe le

spalle presenti i segni di contusioni, ematomi e lividi che stanno ingiallendo,

piano piano, cercano di guarire. Nell'incavo del gomito sinistro hai la flebo

della morfina e nella mano debole e senza forza hai il piccolo pulsante che

aziona il dosaggio. Di fronte al letto c'è un grosso orologio digitale che segna

le diciannove e venti. Il tempo in ospedale è dilatato al punto di da non

rendersi conto se è il tempo della terra o quello di un altro frammento nella

linea spezzata del tempo. E' passato solo un minuto ma è sembrato un'ora, forse

molto di più.

Ti senti la testa pesante, e ti sembra di non poterti muovere. Inizi a provare

con le dita, prima piedi, poi le mani, le muovi una per una lentamente. Ti

assicuri che ci siano tutte. Poi provi a muovere le gambe, piegare le ginocchia,

sempre molto lentamente. Quando però provi a piegare i gomiti senti una dolorosa

fitta: ti accorgi di avere le flebo, prima di allora non te ne eri accorta,

quasi non le sentivi. Riesci però a portare le tue sottili dita di seta al viso,

nonostante le fitte causate dalle flebo. Non trovi quella che ricordavi essere

la tua pelle, ma trovi una superficie ruvida e percorsa da centinaia di vie che

si incontrino e si sovrappongono: hai il volto fasciato in una maschera di

garze.

Porti le tue dolci dita, sottili come fili d'erba, sul collo, sul petto, sul

seno, sulla pancia, le infili sotto il bianco camicione da ospedale. Ti accorgi

con orrido stupore di essere ferita e sfregiata in volto. Ma come ci sei finita

in ospedale? Il tuo ultimo pensiero è stato la certezza di morire, ma invece sei

viva e respiri; come sei arrivata qui? Chi ti ci ha portata?

La luce al neon è accecante e non riesci ad aprire gli occhi, le tue palpebre

sono ustionate e di un colore violaceo, sono troppo pesanti da sollevare. Ma in

quei pochi secondi in cui hai aperto gli occhi sei riuscita

a scorgere qualche ombra, per poter delineare una vaga mappa degli oggetti

presenti nella stanza e per rilevare l'eventuale presenza di visitatori o

infermiere o medici.

Non c'era nessuno.

Ti accorgi di che ore sono ma la percezione del tempo si è tramutata in un

concetto astratto, non ricordi molto di ciò che ti ha portata qui, né di quanto

tempo tu abbia passato priva di coscienza. Vuoi chiamare un'infermiera per

sapere che giorno è, in che condizioni se, quanto dovrai stare ancora in

ospedale, chi ti ha portata lì e perché si è reso necessario che mi portasse in

ospedale; ma scopri con orrore di non poter parlare, avverti improvvisamente un

intenso bruciore alle labbra e ti accorgi di avere le garze anche sopra la

bocca, a cavallo del naso, intorno agli occhi. Probabilmente non hai più le

sopracciglia né parte delle ciglia.

Aspetti. Non potendo muoverti dal letto e senza poter chiamare un'infermiera,

rimani ferma con gli occhi chiusi sperando che qualcuno entri da quella porta.

Dopo ore di immobilità e lancinante silenzio si sente aprire la porta. Entra un

uomo alto, moro, vestito di bianco ma con una maglietta dello stesso colore

della porta e del profilo della stanza. Pare abbia una cartellina in mano o

qualcosa di simile. Si avvicina al capezzale del letto e ci si siede,

appoggiando una delle sue grandi mani sulla tua, piccola e macilenta. Ti scuote

con delicatezza credendo che dormissi. Con non poca fatica cerchi di aprire gli

occhi; notando che ti dava fastidio la luce forte sposta la lampada. Allora

riesci finalmente a vedere bene, a distinguere con chiarezza i contorni degli

oggetti e i colori. Dopo esserti fatta un'idea di dove ti trovi, fissi i tuoi

occhi verdi in quelli inaspettatamente azzurri del gentile dottore. Lui ti

guarda sorridente e speranzoso come se aspettasse che tu dicessi qualcosa. Poi

si ricordò della benda che avevi sulla bocca; allora si alzò in piedi lentamente

e ti sciolse il nodo che ti aveva fatto il giorno prima dietro alla nuca. Aveva

portato con sé una valigetta bianca che conteneva delle bende, altrettanto

bianche, del cotone idrofilo, delle pinze e del disinfettante. Con estrema

delicatezza cominciò a sciogliere le bende che avevi sul volto, mostrando a poco

a poco la carne ustionata e in parte corrosa dall'acido. In assoluto silenzio il

dottore la disinfettava, la sciacquava e la ribendava. Lei si lasciava fare

docile e ubbidiente come un agnellino. Nessuno dei due aveva parlato nemmeno un

secondo: il dottore si limitava a sorriderle amabilmente e lei lo fissava con

occhi sgranati, che sembravano anche più grandi, a causa dell'assenza di pelle

attorno agli occhi. Dopo averti medicata il dottore se ne va lasciando solo una

luce molto bassa accesa, così da poterti lasciare dormire. Lui se ne va e tu

resti seduta sul letto a fissare un punto indefinito sul muro.

Sera dopo sera, sempre alla stessa ora, il dottore entrava nella stanza, si

sedeva sul letto, ti sorrideva, lentamente ma con gesti decisi e precisi ti

sbandava, ti disinfettava e poi ti medicava di nuovo. A volte ti parlava ma non

sempre tu lo ascoltavi. Se parlava e tu lo stavi a sentire, ti accorgevi con

disperazione di volergli rispondere e di non poterlo fare. Lui se ne accorgeva e

sorrideva; diceva che ci sarebbe voluto un po' di tempo, ma che saresti tornata

bella come prima.

Quando aveva voglia di parlare ti raccontava un po' di lui, dei suoi figli; ti

diceva che non vedeva l'ora che tu guarissi, perché un sacco di amici venivano

in ospedale a chiedere di te e lui non poteva farteli incontrare. Mentre ti

sbendava, una sera, ti aveva raccontato di come eri arrivata qui, due mesi

prima.

Una notte buia e fredda era caduta sulla città prima del solito quel giorno, e

il pronto soccorso era deserto. Lui aveva finito il suo turno ma era rimasto per

sostituire all'ultimo un collega. All'improvviso era entrato nell'atrio del

pronto soccorso un uomo sulla cinquantina tutto trafelato, che teneva sotto

braccio e sosteneva una donna assolutamente sconvolta che si teneva il volto tra

le mani. Quando si tolse le mani dal viso il dottore la prese i braccio di peso

e la adagiò su una barella per portarla in terapia intensiva. L'uomo venne prima

visitato accuratamente e poi venne rassicurato sul destino della giovane; a

parte un evidente stato di shock l'uomo era in salute. Nonostante stesse bene

non volle lasciare l'atrio del pronto soccorso. Solo la mattina dopo,

svegliatosi sulle sedie della sala d'aspetto, si era deciso ad andarsene, anche

se non completamente rassegnato. Dal giorno in cui ti aveva portata in ospedale,

lui veniva tutte le mattine i buon'ora, si sedeva nella sala d'aspetto con un

mazzo di fiori, e chiedeva di te alla prima infermiera che vedeva. L'infermiera,

come suo dovere, lo informava tutte le mattine che non avresti potuto ricevere

visite, ma lui non si rassegnava a venire. Si faceva indicare a tutti i costi la

tua camera e si sedeva sulle sedie accanto alla porta, con i fiori in mano.

Osservava il via vai di medici e infermiere, e poi verso sera si alzava,

lasciava i fiori nella prima stanza che incontrava sulla strada verso l'uscita e

tornava a casa, pe ricominciare da capo il mattino seguente.

Dalle parole del medico si capiva che provava compassione per quell'uomo e

avrebbe voluto davvero fare qualcosa per lui. Ti aveva chiesto che era tuo

padre. Ma avevi scosso la testa.

Al medico sembravi ogni giorno più irreale ed evanescente, ti era capitata una

cosa terribile e lui non sapeva chi contattare. Sembravi non avere né parenti né

amici, nemmeno conoscenti, solo quel simpatico signore che continuava a chiedere

assiduamente di te. Avrebbe voluto aiutarti ma non sapeva che fare. L'unica cosa

che gli era venuta in mente di poter fare, dopo averti operata, era stata

denunciare un’aggressione con dell'acido alla polizia grazie anche al prezioso

aiuto del tuo benefattore (che ti aveva portata all'ospedale).

Ti aveva raccontato tutto questo mentre ti cambiava le bende, sera dopo sera,

ascoltando il tuo silenzio obbligato. Le ustioni sulla labbra erano molto gravi

e tu non riuscivi ancora a muoverle.

Mentre tu eri in ospedale la polizia aveva cominciato le ricerche del tuo

aggressore; stava facendo domande a tutti quelli con cui si presumeva fossi

entra in contatto prima dell'aggressione. La vera svolta si ebbe quando il tuo

benefattore disse alla polizia di sospettare del tuo ragazzo, con il quale

convivevi da due anni.

Dopo sei lunghi mesi di lenta agonia avevi riacquistato la capacità di parlare.

Avevi raccontato la dottore che il tuo ragazzo, una sera, ti aveva aggredita. Ti

aveva picchiata, insultata e umiliata, per poi terminare la sua terribile opera

gettandoti dell'acido muriatico sul volto. Nessuno aveva sentito nulla. Nessuno

degli occupanti degli appartamenti accanto al tuo era in casa. Dopo due ore era

rientrato un signore che trovandoti distesa nel parcheggio ti aveva portata, di

corsa, in ospedale.

La donna che eri è morta quella notte. Quella notte è morta una donna debole e

succube di un uomo che non sapeva cosa fosse l'amore. Quella notte è nata una

donna nuova; è nata una donna libera.

.

Amaranta

Ssh... E’ buio nella stanza, tutto è

completamente a soqquadro. Ci sono dei vetri rotti a terra e una finestra

aperta: entra un refolo d’aria fredda ma tu non lo senti nemmeno. Decine di

libri sono a terra, sul tappeto, sul tavolino, con le pagine stropicciate,

aperti in più punti casuali. Fogli bianchi svolazzano sull’onda di quel freddo

refolo che entra dalla finestra aperta, alcuni sono appallottolati e rimangono

sul tavolo o sul divano, altri sono stati fatti a pezzi, in decine di coriandoli

bianchi che si sparpagliano ovunque. Appoggiato a una parete c’è il divano su

cui, qualche ora fa, eri seduto. I cuscini sono messi ai lati, vicino ai

braccioli, e sono stropicciati, ancora conservano il tuo calore che effimero è

lentamente evaporato e si sperde nell’aria fredda di questo ottobre crudele. Sul

tavolino sono appoggiati un thermos di caffè vuoto e una grande tazza nel quale

lo hai bevuto. Ci sono anche un bicchiere di vetro finissimo e una bottiglia di

vino rosso, vuota. Una coperta giace inerte e accartocciata sul divano, un’altra

è caduta per terra, tra il divano e il tavolino.

Sul muro ci sono delle impronte insanguinate, quelle che hanno lasciato le tue

mani.

E’ esattamente ciò che si definisce la calma dopo la tempesta. Stavi studiando

nel seminterrato di casa tua alla luce di una lampada da studio, rannicchiato

nelle coperte, tenuto sveglio dal caffè che ti eri preparato e un bicchiere di

vino ogni tanto. Poi, dopo ore di studio, ti sei addormentato. Sarà stato

l’effetto del vino, che ha annullato quello del caffè, oppure soltanto l’ora

tarda e i libri. Hai lottato fino all’ultimo contro la pesantezza delle palpebre

e la spossatezza delle tue mani che non riescono più a scrivere numeri e

funzioni e sistemi... hai ceduto per un minuto e ti sei addormentato. Nel

momento in cui cedi, ti coglie l’oblio; la mente, i ricordi, ti portano a

rivivere quei momenti di pace sublime che una volta hai vissuto con lui. Le

vostre mani, i vostri visi, i vostri esili corpi che una volta percorrevate

palmo a palmo con le vostre mani, corpi che si sono scoperti con l’insicurezza e

la trepidazione delle prime volte. Quel viso che tante volte hai preso tra le

mani, hai accarezzato e baciato. Sei ancora sua, siete ancora lì. Ma è solo un

maledettissimo sogno, sai che non è più così.

Ti svegli di soprassalto, in lacrime, in preda al panico. Ti senti come persa,

quasi completamente svuotata, ci sono solo panico e tristezza. Ti aggrappi alle

pareti e agli scaffali pieni di libri barcollando, con il volto inondato di

lacrime. Scossa dai sighiozzi vaghi per la stanza seminando il disordine più

totale; prendi a pugni il muro chiedendoti perché ti sta succedendo tutto

questo. Rompi persino il vetro di una finestra e ti riempi le mani di tagli,

sanguini, non ti importa, continui a prendere a pugni il muro. Poi

all’improvviso ti lasci cadere pesantemente a terra a terra, ti fai male ma non

hai più forza di muovere un solo muscolo. Ignori il dolore fisico alle mani e

alle gambe; è lancinante e il sangue scorre lento pulsando inorno alle ferite

aperte, imbratta i tuoi vestiti e i muri su cui hai ripetutamente sbattuto i

pugni chiusi. Delusa da te stessa, ferita da quell’illusione onirica che ogni

notte si ripresenta, imperterrita e recidiva, a corroderti l’anima. Tu, un po’

rassegnata a questo lento supplizio cui lui ti ha condannato per chissà quanto

ancora; ti lasci andare in un pianto disperato abbracciandoti le ginocchia,

semi-nascosta, da un lato, dal divano. Nessuno può vederti, nessuno può

sentirti.

Il fatto è che sei sempre sola, sei sempre stata completamente sola. Nessuno ha

mai voluto sapere davvero cosa c’era nel fondo della tua anima. E ora vi si è

accumulato un sacco di marciume, delusione dopo delusione, tradimento dopo

tradimento. Hai creduto per troppo tempo che il solo tuo amore contasse, e che,

se ci fosse stato quello, allora tutto avrebbe potuto sistemarsi. Ma l’amore si

fa in due; un amore nato da un cuore solo che continua ad amare da solo non può

durare se non nel dolore. Perché è spossante e logorante amare qualcuno che non

ti ama, aspettare qualcuno che non torna.

Non può durare così all’infinito, soprattutto perché non è giusto, non è giusto

per te. Hai il diritto di essere felice: così felice da voltarti indietro, un

giorno, e ridere di quella sua illusione di poterti tenere sotto scacco per

sempre. E forse capirà che cosa ha perso per sempre; o forse no, ma non sarà più

un problema.

Rimani lì rannicchiato, a terra, annegata nelle tue lacrime salate d’odio e

d’amore che non si distinguono più. Labile è il confine, breve il passo; e ci si

ritrova a ferire chi ci accarezzava, e ad amare chi ci pugnalava.

Le lacrime continuano a scorrere sul tuo docile viso, tanto che sono quasi

brutali: sembrano scavare un solco sul tuo volto che difficilmente se ne andrà.

Rimani lì, così, in queste condizioni finché dal vetro rotto della finestra non

cominciano a entrare i primi raggi di luce dell’alba. La solita, che con

puntualità ogni mattina ti riporta alla realtà dei fatti.

Ma sarai felice un giorno non troppo lontano; e l’alba non sarà più una rivale

da fuggire con paura, ma un’amica mattiniera da salutare con un sorriso invece

che con un pianto.

"I mostri dell'ID", dipinto di Luigi Righi

.

Fiordalisa

Che fai qui seduta al buio, piccola silfide?

Sei qui ferma, quasi non respiri. Rimani seduta, a gambe incrociate, al centro

del freddo pavimento della cucina. Cosa guardi? I tuoi occhi sono immobili e il

tuo sguardo è innaturalmente spento e vacuo… che cos’hai? Sei seduta con una

postura eretta e rigida, quasi scomoda da sostenere. Quella postura che ti sei

così severamente imposta e che mantieni anche in casa, non solo fuori per

dimostrare di essere un’altra. Il freddo delle piastrelle del pavimento della

cucina lambisce le tue esili cosce, avvolte nella ciniglia dei pantaloni del

pigiama. I piedi sono scalzi, ben curati, con le unghie accuratamente smaltate

di nero, corte. La casacca a bottoni l’hai scaraventata a terra, poco fa, e ora

giace vicino al frigorifero, inerte. Il reggiseno nero è un po’ svuotato sul

davanti, anche se le spalline sono accorciate al massimo e dietro è allacciato

sull’ultimo fermaglio. Ultimamente sei dimagrita parecchio: prima i tuoi fianchi

erano più pieni e il tuo seno più prospero. Non hai quasi muscoli perché tua

mamma non ha mai voluto che facessi sport, “Non è roba per signorine” diceva; e

le tue forme erano morbide su quelle ossa fragili ma così piene di vita. I tuoi

occhi, un tempo di un azzurro acceso, come due zaffiri, sono ora quasi grigi e

sono diventati più opachi, come se una sottile patina di dolore si fosse

insinuata nel tuo sguardo che, anche solo qualche mese fa, era ancora lo sguardo

di una donna forte e volitiva che sapeva raggiungere i suoi obiettivi. Ora è

solo lo sguardo di una donna persa in se stessa che sta lentamente lasciandosi

affogare in quel mare che si porta dentro. Sei seduta per terra e contempli il

fondo dell’infinito con quei tuoi occhi dallo sguardo spento, a torso nudo, solo

con il reggiseno. Ti muovi impercettibilmente, ondeggi da destra a sinistra

sulle anche scheletriche. Il buio della stanza e dell’inverno ti avvolge come

una morbida coperta, ti dà sicurezza e ti fa sentire un po’ più lontana dai tuoi

problemi. Rimani lì seduta senza sapere bene il perché a lasciarti infreddolire

dall’inverno che ti raggiunge fin nelle ossa; e tu lo lasci fare come se fosse

un vecchio amico, e lui non ti ferisce più con le sue perfide e taglienti

bufere; anzi, ora la neve è come una candida e amichevole coperta che,

seppellendo tutto sotto in suo morbido manto, ti coccola per i mesi più freddi e

tu lasci che il suo ricordo ti coccoli anche nei mesi caldi. Sempre più nivea e

algida ti sta lentamente trasformando e tu la lasci fare, e anche tu a poco a

poco diventerai un morbido e flessuoso fiocco di neve. Nella mano reggi un ago

avvolto nello spago, e a terra, davanti a te, c’è una boccetta di inchiostro

nero e denso come catrame. La punta dell’ago è inzuppata di inchiostro e tu con

le tue dita di seta lo impugni come un pugnale e infilzi la pelle della mano

sinistra. Punto per punto; uno accanto all’altro. Chissà cosa disegnerai questa

volta. A parte quelli molto elaborati, la maggior parte dei tatuaggi che hai te

li sei fatta da sola, armata di ago, filo e inchiostro. Hai più inchiostro tu

sotto pelle che i tuoi libri nelle pagine, ormai è difficile scovare un angolo

del tuo corpo che non sia tatuato. Hai coperto il dolore di vivere e la

depressione con il dolore dell’ago che lentamente si insinua sotto la tua pelle,

fino a non sapere più quale sia il confine tra l’uno e l’altro.

I tuoi genitori non hanno mai saputo nulla del tuo dolore, naturalmente, sono

sempre stati due estranei in casa per te. E ora che quello schifoso alcolista di

tuo padre è morto di cirrosi epatica e con il cervello riempito di

auto-giustificazioni per tutte le porcherie che ha fatto in vita sua, tua madre

ha smesso letteralmente di vivere e si è ritirata in uno squallido appartamento

della periferia bene dove crede di poter rimanere per sempre senza mettere mai

un piede al di là della soglia di casa. Ha venduto la casa in cui abitavate, ha

venduto la macchina, ha comprato quell’appartamento in via St. George. Ha

assunto un filippino tutto fare che le pulisce la casa, le fa la spesa e le

cucina cose che lei deve solo scaldare nel microonde. La accompagna anche, una

volta a settimana, dal dottor Cox: un bravo psichiatra amico di un tuo collega

del locale, che cerca di tenere a bada il suo disturbo bipolare della

personalità, che galoppa a piede libero, e la sua insonnia cronica, da sei anni

ormai, con potenti psicofarmaci. Il filippino, Erik, è in tipo molto riservato,

ferventemente cattolico e sembra che si sia particolarmente affezionato a tua

madre, o agli stipendi che lei gli passa... Per le medicine lei è abbastanza

indipendente ma durante le sue crisi depressive è Erik a contarle le gocce per

dormire o a darle le pastiglie per regolare l’umore. Tu non la vedi più da

quando si è trasferita in isolamento e tu ti sei seppellita in un appartamento

in centro che condividi con una ragazza e due ragazzi. Di giorno, fino alle

diciotto, lavori part-time come barista in un locale buio e fumoso nel centro di

Londra che rimane semideserto per la maggior parte del tempo.

La tua coinquilina, Serafina, lavora di notte nello stesso bar in cui lavori tu,

ma lei fa il turno serale e vi date il cambio. Oltre a stare dietro il bancone

lei gestisce la seconda “attività” del locale: incontri lampo con ragazze che

“intrattengono”, per un’ora al massimo, alcuni particolari clienti. Per lo più

sono habitué, anche se raramente qualcuno di nuovo arriva. I clienti sono per la

maggior parte uomini d’affari, imprenditori, ricchi ereditieri che non sanno

come spenderei propri soldi, titolari di aziende assicurative o immobiliari.

Insomma tutti uomini apparentemente importanti, che hanno fatto carriera e hanno

contratto un buon matrimonio proprio come si contrae un buon affare,

apparentemente felicissimi con la moglie che si occupa della casa e alla quale

comprano oggetti costosi per salvare le apparenze agli occhi dei vicini curiosi;

infelici, annoiati, in cerca di un’ora di felicità con una sconosciuta o solo

qualcuno che condivida con loro un’ora di solitudine, provando poi ad affogare

l’amarezza in un bicchiere di whisky o di gin. Dopo aver consumato la loro ora

di paradiso si siedono stanchi sui divanetti del locale, con la giacca

sbottonata, la gambe divaricate, la testa leggermente reclinata all’indietro

sulla testiera del sofà e un bicchiere in mano, generalmente semi-vuoto. Oppure

si siedono al bancone sugli sgabelli alti, con le gambe ciondoloni e lo sguardo

vacuo perso nel fondo di un bicchiere vuoto che continuano a farsi riempire solo

per svuotarlo più in fretta la volta dopo. Poi verso le due del mattino se ne

vanno, uno per volta, con svogliatezza, per tornare nelle loro lussuose

residenze da ricchi, piene di oggetti preziosissimi e costosissimi a cui le

rispettive mogli sono più affezionate che a loro, ma allo stesso tempo così

vuote e desolate. La mattina successiva tutto ciò che sarà rimasto della serata

precedente sarà un forte mal di testa e un sapore dolciastro e amaro insieme in

bocca. La moglie li avrà creduti per tutta la sera al bowling, con gli amici, o

da qualunque altra parte meno che in uno squallido bar a ubriacarsi di tristezza

e di gin in compagnia di una prostituta, per giunta. E il mattino dopo li

avranno svegliati facendo le solite avance che ormai sono patetiche, scontate e

prevedibili. Con i mariti ci scopano circa una o due volte all’anno: per il loro

anniversario di nozze e per capodanno, forse. Quando erano ancora nel fiore

degli anni avevano qualche amante, giusto per scansare la noia di essere a casa

da sole tutto il giorno, ma, con il decadimento fisico dovuto all’età, che si

sono rese conto cominciare già a quarantacinque anni, hanno smesso di essere

desiderabili, per lo meno per la cerchia di uomini di cui si circondano, e si

sono lasciate andare ingrassando terribilmente per poi sentirsi dei mostri

inguardabili e ricorrere a costosissimi interventi di chirurgia plastica che

finanziano con il denaro che i mariti guadagnano. Oppure al contrario avranno

smesso di mangiare e si saranno attaccate alla bottiglia della Vodka dimagrendo

in maniera paurosa e preoccupante. I mariti allora le avranno portate da un

bravo psichiatra che avrà cercato di tenerle in piedi con forti dosi di valium e

altri farmaci ma che ben presto si sarà reso conto di ottenere moti più

risultati andando a letto con la paziente.

Serafina torna a casa, schifata dallo squallore del ceto ricco-borghese, e dorme

fino alle dieci del mattino mentre tu sei al lavoro. A tenerle compagnia durante

il tuo turno di lavoro c’è Nice.

Nice è un ragazzo di vent’anni, magro e slanciato, con dei bellissimi occhi blu

e i capelli neri tenuti corti ma non troppo, sempre un po’ spettinati. Ha

numerosi tatuaggi su braccia, gambe, collo e schiena. Lavora come magazziniere

nel deposito dei bagagli smarriti all’aeroporto; fa anche lui il turno di notte

ma solo per poter avere la giornata libera con Serafina. Loro due sono amici da

un sacco di tempo, erano a scuola insieme e sono legatissimi. Nice probabilmente

è sempre stato innamorato pazzo di Serafina, ma lei non si è mai accorta di

nulla e lui è sempre stato tropo timido per confessarglielo. Lui compra cannabis

da un tizio appena fuori dall’aeroporto quando gli avanza qualche deca dallo

stipendio. Quando la compra poi la porta a casa e la fuma in salotto con

Serafina mentre mangiano pizza e cioccolata sul divano; a volte ne compra un po’

anche per te. Quando tu torni a casa dopo il turno al bar e senti l’odore della

marijuana nell’aria ti arrabbi sempre un po’, ma non tanto, con Serafina, che in

realtà tutti chiamano Sery, perché si scorda sempre di aprire le finestre quando

fumano; se scattasse l’allarme anti-incendio si scatenerebbe il putiferio e

dovrebbero traslocare tutti.

L’appartamento non è molto grande ma quasi mai siete a casa tutti insieme,

soltanto il mattino quando c’è chi torna dal proprio turno lavorativo e c’è chi

invece si sta svegliando per cominciarlo. I luoghi comuni sono il salotto: con

un grande divano u po’ sfondato ma comodo, un tavolino basso, un tappeto e il

televisore; la cucina: che è dominio più che altro di voi ragazze in quanto Nice

e Oliver, l’altro vostro coinquilino, sanno solo usare il microonde per scaldare

cose già pronte; e infine il bagno: che è la stanza più richiesta e per la quale

si discute tutte le mattine. In ultimo ci sono le due camere da letto: la tua,

che condividi con Sery, e quella di Oliver e Nice. Le due camere da letto sono

le stanze più grandi della casa e in ognuna ci sono due letti matrimoniali posti

ai lati opposti di una grande finestra, posta tra i due letti; sotto la finestra

c’è una grande scrivania e ai piedi dei due letti ci sono due armadi a tre ante.

Al centro della stanza c’è un tappeto con dei motivi geometrici. I ragazzi hanno

sempre tutto in disordine, i letti sono sempre sfatti e ci sono calze e mutande

sulla scrivania e anche per terra insieme a magliette, pantaloni e scarpe. La

camera di voi ragazze non si può dire che sia messa meglio: se i ragazzi hanno

il caos dei vestiti voi avete il caos dei libri. O meglio, tu hai il caos dei

libri, che sono tutti accatastati sotto il letto, nei cassetti dell’armadio e

della scrivania, sulla scrivania, sotto la scrivania e in qualunque altro posto

libero. Hai perfino fatto mettere una libreria in salotto ma è già piena e pile

di libri le si stanno ergendo intorno. Sery ti rimprovera sempre perché ormai i

libri vi stanno sommergendo e ogni mese un quarto del tuo magro stipendio se ne

va a i mercatini dell’usato e delle pulci, dove tu passi praticamente tutti i

week-end. A volte anche Oliver viene con te e allora passate tutta la mattina

tra scatole di vecchi libri, poi mangiate un hamburger al volo e poi vi

reimmergete nell’oceano di carta ingiallita dal tempo e parole scritte con un

inchiostro ormai sbiadito.

Tu e Oliver non vi conoscete da molto tempo, vi siete incontrati per caso una

sera in treno, mentre tornavate a casa dall’università che poi entrambi avete

abbandonato. Tu studiavi filosofia e lui letteratura e lingue orientali: lui

infatti parla correntemente cinese mandarino, giapponese e coreano esattamente

come parla l’inglese. Avete cominciato a frequentarvi come amici; quando avete

deciso di lasciare gli studi per lavorare avete affittato quell’appartamento in

centro a Londra. Dopo qualche mese si era aggiunto Nice, migliore amico di

Oliver, e successivamente era arrivata anche Serafina. Sery era stata cacciata

da casa dai genitori perché era rimasta incinta dopo aver avuto un rapporto

occasionale con un ragazzo che conosceva appena e che non ha mai saputo della

gravidanza e che, qualche settimana dopo che lei era venuta a stare da noi, era

morto sul colpo in un incidente in moto. Non appena Sery seppe della sua morte

decise di abortire. Non era particolarmente affezionata a quel ragazzo, non

aveva avuto tempo e modo di conoscerlo meglio; quando morì lei decise di

tagliare tutti i ponti con il passato e abortì il figlio di quello sconosciuto.

Ovviamente fu un brutto colpo, anche se conosceva poco il padre del suo bambino,

fortunatamente si riprese bene sia dall’aborto sia dal lutto.

Nice invece, che aveva la stessa età di Sery, era figlio di uno di quegli

squallidi omini, così schifosamente simile all’abituale clientela serale del

bar: infelici, insoddisfatti, che prendono le decisioni per i figli al posto

loro convinti di fare la cosa giusta. A Nice questo non è mai andato giù e non

appena ha potuto camminare con le sue gambe è scappato di casa con tutti i suoi

averi e quei pochi soldi che aveva risparmiato negli anni. Con i risparmi ha

preso la patente per i mezzi da carico e scarico e nel giro di un paio di mesi è

stato assunto per il turno notturno all’aeroporto.

Oliver, invece, è il più grande del gruppo, ha lasciato gli studi quando ormai

gli mancavano solo pochi esami per laurearsi perché sua nonna è morta di cancro

e lui ha dovuto occuparsi da solo delle questioni legali che sono conseguite

alla sua morte. Suo padre, Thomas, era morto prima che lui nascesse. La madre di

Oliver, Anita, non aveva ancora fatto in tempo a comunicargli la notizia della

gravidanza che, a causa dell’improvviso licenziamento e la precaria situazione

economica, si era fatto travolgere da un treno in corsa. L’accaduto era finito

sui giornali provinciali e regionali; il suicidio di Thomas aveva profondamente

sconvolto Anita: per diverse settimane non aveva smesso di piangere, non dormiva

più non mangiava più, si era ridotta all’ombra di se stessa. Aveva dovuto

traferirsi da sua madre perché, essendo incinta, non poteva lavorare. Stava

diventando un’anoressica col pancione e non andava bene. Poi un giorno, mentre

stava camminando su e giù per il salotto, al settimo mese di gravidanza, era

svenuta e cadendo per terra aveva battuto la testa contro lo spigolo di un

tavolino procurandosi un trauma cranico. La madre di Anita, che era uscita per

una commissione, al suo ritorno l’aveva trovata lunga distesa sul pavimento e

l’aveva portata di corsa al pronto soccorso, dove dopo un paio d’ore era entrata

in coma. I medici avevano fatto nascere il bambino settimino che dovette

ricevere numerose flebo di principi nutritivi, ormoni per la crescita, vitamine

e sali minerali perché a causa dell’incipiente anoressia della madre il bambino

era denutrito. Fortunatamente riuscì a sopravvivere e gli fecero terminare la

gestazione e lo sviluppo in un’incubatrice; poi venne affidato alla nonna. Anita

purtroppo rimase in coma per dieci anni senza mai dare segni di miglioramento o

di coscienza. Fu allora che la nonna di Oliver decise di staccare la spina ad

Anita come suggerivano i medici ormai già da qualche anno. Oliver crebbe con la

nonna che gli permise di studiare e di andare all’università; ma all’età di

sessantacinque anni le venne diagnosticato un cancro terminale e nel giro di tre

mesi si spense. Oliver perse l’unica persona che aveva, che era tutta la sua

famiglia. Poi incontrò te, Fiordalisa, cominciò a lavorare e si trasferì con te,

Nice e Serafina.

Parlando molto bene diverse lingue orientali non è stato difficile per Oliver

trovare un lavoro part-time come interprete in un ufficio amministrativo e anche

un altro lavoro sempre part-time, come traduttore per una casa editrice che si

occupava di pubblicare in Europa gli elaborati di alcuni autori esordienti che

nel loro paese hanno già avuto un discreto successo. Entrambi i lavori gli

piacciono parecchio, soprattutto quello di traduttore, ed è molto soddisfatto.

Avendo due lavori ha tutta la giornata occupata ma le traduzioni le può anche

fare da casa e poi portarle in ufficio; così può gestirsele più o meno

liberamente.

Qualche volta tu e lui passate lunghe serate insieme con una buona bottiglia di

vino rosso, un film triste, una pizza e poi magari fate a gara per vedere chi

regge più shott di Vodka alla pesca. Anche se sono solo due anni che vi

conoscete e vivete insieme, è come se vi conosceste da sempre. C’è un

sottilissimo filo d’intesa che scorre tra le vostre parole e i vostri gesti, e

gli sguardi; è un legame tanto profondo quanto labile, precario; con un’amicizia

così ci si può fare molto male senza volerlo ma senza saper fare altrimenti. E’

un legame pericoloso, anche se edificante sotto molti aspetti; è difficile

mantenere in equilibrio le due parti perché siete due personalità troppo simili

tra loro. Combaciate perfettamente, tanto che potreste quasi amarvi e allora

potreste essere davvero felici, imparando a smussarvi a vicenda gli spigoli;

eppure non lo fate, perché siete entrambi talmente insicuri che avete una paura

folle di perdere quel flebile ma profondo legame che vi unisce. Così evitate di

amarvi, ma siete sempre uno nei pensieri dell’altra e se siete lontani fingete

di non mancarci, ma vi pensate e vi mancate senza avere il coraggio di

confessarvelo a vicenda come se vi amaste, ma invece non state insieme. Perché

tutte le storie finiscono prima o poi; il sesso rovina sempre tutto e una volta

che si è arrivati a quel punto non si può tornare indietro, se vi lasciaste non

potreste più essere amici, non come prima per lo meno. E allora fingete di

bastarvi perché avete una fottuta paura di amarvi. Serafina ha sempre saputo, da

quando vi conosce, che un giorno vi sareste accorti che le vostre paure erano

infondate e avreste finalmente trovato il coraggio di amarvi, perché vi siete

sempre appartenuti. Proprio lei faceva questa profezia, mentre era la prima a

non accorgersi di avere al suo fianco un uomo pronto ad amarla con tutto se

stesso e che invece si accontentava di esserle amico a costo di vederla felice

con qualcun’altro.

Poi un giorno, inaspettatamente, accadde l’impensabile. Nessuno di voi era

pronto a una cosa simile, tanto meno tu Fiordalisa, che sei stata colta di

sorpresa più di tutti e che hai subìto in maniera disastrosa le conseguenze del

terribile fatto.

Era inverno inoltrato, un uggioso pomeriggio di gennaio. Faceva un freddo

polare, aveva appena finito di nevicare e le strade erano coperte di neve

bagnata e fangosa. Tu eri a casa da sola, seduta sul divano in compagnia di un