(da "La Nona Campana", gennaio 2009)

La scomparsa dell'ultimo soldato italiano che partecipò alla Grande Guerra, il bersagliere ciclista Delfino Borroni, spentosi a Castano Primo il 26 ottobre 2008 all'incredibile età di 110 anni, ha invogliato Mario Bottarini, classe 1920, a mettere per iscritto i suoi ricordi sugli anni di guerra e di prigionia. Più sotto troverete invece la storia di due coraggiosi partigiani di Sant'Antonino Ticino, morti nel tentativo di scacciare dal loro paese gli occupanti nazifascisti. Pubblico le loro storie facendo mio l'augurio che Mario Bottarini ha rivolto ai giovani lettori a conclusione del suo racconto: "Auguro che continuino ad essere loro risparmiate simili esperienze. Solo chi l'ha provata sulla propria pelle sa quali dolori e quanti lutti porta con sé la guerra."

Scoppiata la seconda guerra mondiale, il 4 gennaio 1940 venni richiamato alle armi presso il 30° reggimento di artiglieria da campagna ippotrainata "Lupi di Toscana", con sede a Brescia, presso il quale avevo compiuto il servizio di leva.

Dopo una permanenza di quindici mesi in quella caserma per il riaddestramento e nell'attesa di essere inviato al fronte, la mia batteria (la seconda) e altre tre furono destinate in Sicilia: ottocento uomini, sedici cannoni Skoda calibro 122, quaranta cavalli e le altre attrezzature, alla fine dell'aprile 1942 raggiunsero con la tradotta Agnone Bagni, in provincia di Catania.

Sulla costa, alta una decina di metri sul bagnasciuga e su una distanza di circa duecento metri, lavorammo alla preparazione delle piazzole posizionando i cannoni puntati verso il mare, in previsione dello sbarco alleato. Ai periodici addestramenti, a turno alternavamo il lavoro nelle fattorie dell'entroterra, ottenendo in compenso latte, frutta e verdura.

Nel giugno 1943, dopo l'umiliante resa senza combattere dell'"imprendibile" Pantelleria, fummo allertati con l'ordine di sparare ad alzo zero, poiché era ritenuta ormai imminente l'invasione della Sicilia da parte degli anglo-americani.

L'attacco alle nostre postazioni fu preceduto da un intenso cannoneggiamento di copertura dalle navi; la maggior parte dei proiettili passavano sopra le nostre teste e andavano a cadere su Lentini.

La mattina del 12 luglio una cinquantina di mezzi da sbarco dell'ottava armata inglese comparvero improvvisamente all'orizzonte sul mare, di fronte a noi: sotto il fuoco dei mezzi da sbarco in avvicinamento per mezz'ora sparammo ad alzo zero, riuscendo ad affondarne alcuni. In breve tempo però la nostra postazione fu circondata; ci arrendemmo senza opporre alcuna resistenza col fuoco delle armi personali, nella convinzione che ormai la guerra era persa ed anche perché eravamo provvisti di armi decisamente inferiori a quelle degli attaccanti. Delle quattro batterie rimasero sul terreno una trentina di morti e diversi feriti.

Fatti prigionieri e incolonnati, sotto scorta subito ci avviarono a piedi verso Siracusa, distante circa cinquanta chilometri. Unico cibo durante il trasferimento furono le gallette forniteci dai soldati inglesi di scorta, mentre per dissetarci bastò l'acqua delle fontanelle poste lungo la strada. Al porto di Siracusa arrivammo dopo due giorni di marcia, con i piedi sanguinanti.

Pochi giorni dopo ci destinarono al campo di concentramento n. 313, posto alla periferia di Tripoli, che raggiungemmo dopo tre giorni di navigazione a bordo di una nave da trasporto, sozza di olio e di grasso, dalla quale scendemmo sporchi come maiali.

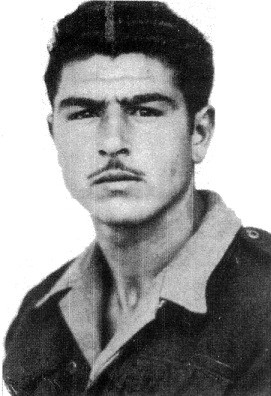

Mario Bottarini nel 1944

Col nostro arrivo il campo 313 venne ad ospitare circa 18.000 prigionieri, comprendendo anche gli altri soldati italiani catturati ad el Alamein ed in precedenza cola internati. Il campo era suddiviso in diciotto tendopoli; ogni tendopoli accoglieva mille prigionieri e ogni tenda alloggiava otto persone. All'arrivo fummo spogliati dalle divise militari e rivestiti con pantaloni di tela e con una leggera giacca a strisce con il numero di matricola, dopo averci fotografati con una giacca d'occasione. Per pranzo e per cena ci veniva data una ciotola di riso bollito, che mangiavamo seduti per terra (per alcuni giorni i cuochi, che erano degli italiani fatti prigionieri ad el Alamein, mischiarono sabbia al riso, perché ci accusavano di aver "venduto la Sicilia al nemico"). Pure si dormiva sulla sabbia umida, sotto le tende. A turno dovevamo caricare e scaricare del materiale bellico dalle navi mercantili alleate, ormeggiate in porto.

Dopo alcuni giorni dall'arrivo al campo, volli cercare se tra i prigionieri vi fosse qualche soldato di mia conoscenza e, per mia fortuna, trovai un mio amico lonatese di nome Piero Bertolli, fatto prigioniero ad el Alamein. Purtroppo rimanemmo assieme solo per circa cinque mesi, poiché io fui trasferito a Tel Aviv (la Palestina era allora un protettorato della Gran Bretagna), in un campo di prigionia per circa quattromila fascisti italiani. Vi rimasi solo per pochi giorni, poiché all'inizio del 1944 fui mandato a Gaza, al campo n. 310, dove erano stati riuniti molti dei soldati italiani fatti prigionieri in Sicilia.

Il campo di Gaza era del tutto simile, per dimensione e struttura, al campo di Tripoli. Qui i prigionieri, a turno, venivano addetti alla riverniciatura delle migliaia di carri armati e di cannoni dell'esercito inglese.

Il giorno di Pasqua del 1944, mentre passeggiavo nel campo, fui chiamato da un ufficiale inglese il quale, senza un preciso motivo, mi affibbiò quattro schiaffi. Pensando in lacrime alla mia famiglia, lo perdonai, anche perché ormai mi sentivo stanco della vita di prigionia.

Un giorno, mentre andavo alla tenda della sussistenza a ritirare i viveri per la cucina della nostra tendopoli, incontrai quattro ufficiali italiani che si stavano dirigendo alla loro tenda (nel campo 310 erano presenti, come prigionieri, venti ufficiali italiani ai quali era affidata la responsabilità della sussistenza dei soldati internati).

Poiché mi parve di riconoscere uno di essi, lo seguii fino alla tenda e vi entrai. Guardandomi in faccia, egli mi disse:

"Sei il Bottarini?"

"Sì", risposi io, aggiungendo: "Ma tu sei il tenente Giuseppe Nerviani!".

Non si può descrivere la mia contentezza per aver trovato nel campo un lonatese! (prima del richiamo alle armi, Nerviani svolgeva la funzione di segretario comunale a Lonate). Nerviani mi chiese se avevo bisogno di qualcosa ed io risposi che non avevo nulla. Tornando il giorno dopo alla tenda degli ufficiali, con mia grande sorpresa vi trovai un grosso pacco con il mio nome, contenente indumenti ed anche alcune sterline.

Qualche tempo dopo al campo cercarono dei prigionieri disposti a fare da barista nel circolo frequentato dalla cinquantina di militari inglesi che dirigevano il campo e sorvegliavano i prigionieri. Pur conoscendo solo poche parole di inglese, tentai la sorte e venni assunto per tale compito. Il nostro lavoro consisteva soprattutto nel servire agli inglesi bicchieri di "whisky and soda", in qualsiasi ora del giorno.

Da baristi cambiò radicalmente la vita al campo, non solo perché a fine servizio, dalla mezzanotte, potevamo godere di alcune ore di libera uscita, sempre con la giacca a strisce, nella vicina Natania (distava una decina di chilometri dal campo e potevamo approfittare di una jeep per i trasferimenti) ma anche perché, "dosando" opportunamente la quantità di whisky versata nei bicchieri - come già facevano i precedenti baristi - riuscii ad accantonare una sessantina di sterline.

Frattanto eravamo giunti all'aprile del 1946, allorquando cominciò a circolare la voce che erano ormai vicini la nostra liberazione e il rimpatrio in Italia. Nel giugno 1946 giunse finalmente la tanto desiderata conferma del rimpatrio e, con le sterline che avevo, andai a comperare un vestito, le scarpe e un anello d'oro.

In attesa della partenza ci trasferirono su camion ad Alessandria d'Egitto. Il 18 agosto, assieme a un migliaio di altri soldati italiani, mi imbarcai sull'incrociatore "Duca degli Abruzzi" e dopo tre giorni di navigazione arrivai a Napoli, dove vi erano le autorità militari e civili e tanta gente in attesa. Sbarcammo al suono dell'Inno di Mameli.

Passata la notte in una caserma e dopo le formalità burocratiche all'ufficio matricola, partii in treno per Milano e Gallarate. Qui salii sul tram per Lonate, non vedendo l'ora di riabbracciare i miei genitori e gli amici.

Cosi trascorsero sei anni della mia gioventù.

Mario Bottarini

Il parco delle rimembranze in una cartolina del 1969 (grazie all'amico Lorenzo Tonioli!)

.

(da "La Nona Campana", aprile 2021)

Era il 7 luglio 1944, e la Cascina Leopoldina a Cuggiono era il punto di riferimento per la Brigata partigiana Gasparotto, che operava in zona. Nei primi giorni del luglio 1944 una spia fascista, accreditata con l'inganno presso il comando della brigata, riuscì a far imprigionare due partigiani: Carlo Berra e Giovanni Gualdoni. Rapidamente fu messo in alto un assalto armato alla cascina. All'alba un folto numero di fascisti attaccò la Leopoldina dove, in quel momento, erano nascosti otto partigiani. Dopo una violenta sparatoria, alcuni di loro riuscirono a fuggire. Fu allora che i fascisti fecero allineare contro un muro tutte le persone presenti nella Leopoldina e nelle vicine Cascina Vismara e Cascina Lovati, minacciando uomini, donne e bambini. Immediatamente furono arrestati altri due partigiani: i cugini Giordano e Giovanni Giassi, quest'ultimo ferito durante il combattimento.

« 1 due cugini, esaurite le munizioni, avevano dapprima

tentato la fuga saltando a terra dal fienile. Giovanni viene ferito alle gambe,

Giordano lo trascina al riparo, poi se lo carica sulle spalle e corre via. Gli

attaccanti, appena i partigiani cessano il fuoco, entrano nel cortile e bloccano

Giordano che, raggiunta la cinta, la sta per scavalcare con Giovanni sulle

spalle. Sono ormai padroni del campo e il comandante urla: "Fuori tutti con le

mani in alto!" Intanto viene chiamata l'ambulanza per trasportare i feriti

fascisti e tedeschi all'ospedale di Cuggiono. Giordano e Giovanni, con altri, e

con le donne e i bambini presenti nella cascina, vengono spinti con i mitra

nell'angolo tra il cancello e il fienile. Giovanni non e più in grado di

reggersi in piedi, a causa delle ferite, viene dapprima sdraiato per terra

e poi legato ad una sedia. Alcune ragazze presenti cercano di soccorrere

Giovanni ma sono respinte in malo modo. Poi gli uomini vengono separati dal

resto del gruppo, mentre tutti quanti sono sotto il tiro della mitragliatrice

con il divieto assoluto di muoversi. Contemporaneamente anche alle Cascine

Lovati e Vismara le camicie nere fanno un rastrellamento e radunano tutti in

cortile. Silvano Lovati, un bambino di dieci anni, è allineato insieme allo zio

Mario Lovati (vedovo con quattro figli) ed ai suoi cugini, coetanei, con le

manine incrociate sopra la testa. Non si spiega cosa abbia fatto di terribile

per essere messo al muro e minacciato di morte. I fascisti hanno intenzione di

fucilare i due Giassi, Berra, Gualdoni e Chiovini in piazza San Giorgio per dare

un esempio a chi contrasta il loro regime. Il parroco si oppone risolutamente

all'utilizzo della piazza della Chiesa. Lora malgrado i fascisti sono costretti

a rimandare l'esecuzione.

I fascisti, tornati alle corriere, fanno salire Gualdoni e i due Giassi con altri, tra cui alcune donne, mentre Chiovini viene graziato perché ritenuto non colpevole a seguito dell'intervento del collega e direttore della CARIPLO con il comandante, quindi partono in direzione di Milano.

I quattro partigiani prigionieri, Carlo Berra, Giovanni Gualdoni, Giordano Giassi e Giovanni Giassi (in ambulanza perché ferito) sono condotti direttamente alla caserma delta GNR (Guardia Nazionale Repubblicana) di via Vincenzo Monti a Milano e lì vengono fucilati, senza nemmeno la parvenza di un giudizio. Il povero ragazzo ferito viene ucciso legato ad una sedia. Lo stesso conducente dell'ambulanza, inorridito e sgomento, porta la notizia in paese, il mattino del giorno seguente. »

(da "La Leopoldina, era la nostra casa", di Rita Cavallari, edito nel 2009 da La memoria del Mondo)

I funerali solenni ebbero luogo a Sant'Antonino Ticino l'anno dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le salme di Giordano e Giovanni furono traslate da Milano al nostro paese, grazie anche alla collaborazione fattiva di Margherita Hagen (1884-1969), donna di casa della Nobildonna Vittoria Oltrona Visconti (1889-1973). Le esequie furono celebrate con grande partecipazione di tutta la popolazione.

La camera ardente fu allestita presso l'"Asilo Infantile Bambino Gesù". Il giorno del funerale si tenne una processione lungo le vie principali di Sant'Antonino Ticino, che arrivò fino in chiesa per il rito funebre, presieduto dal parroco don Abbondio Rocca e concelebrato da altri sacerdoti della zona. I cugini Giordano e Giovanni Giassi sono sepolti entrambi nel cimitero di Sant'Antonino, e a loro è dedicata una delle vie principali della frazione di Lonate Pozzolo, Via Giassi, che parte da Via Manzoni e arriva fino alla piazza della chiesa vecchia.

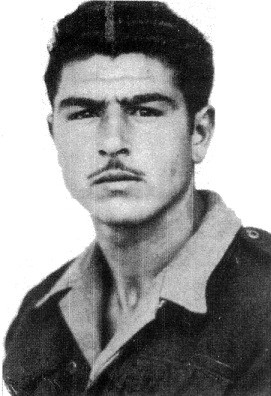

Questa in sintesi la storia, forse ai più poco conosciuta, di Giordano e Giovanni Giassi. Elisabetta Giassi, sorella di Giovanni, scomparsa il 9 gennaio 2020 ad 86 anni, ha desiderato fortemente che su questo sito fosse raccontata la storia del giovane partigiano, il quale aveva perso la vita a soli 19 anni, perchè credeva nell'ideale più alto di tutti: la libertà.

« Or ti piaccia gradir la sua venuta:

libertà va cercando, ch'è sì cara

come sa chi per lei vita rifiuta. » (Purgatorio I, 70-72)

Ringrazio per la collaborazione Giuseppina Colnago, figlia di Elisabetta.

Mario Canziani

Giovanni Giassi (1925-1944)

(da "ComuniCare", marzo 2024)

Domenica 17 marzo 2024 è stata posata in Piazza Don Mario Manfrin, a Sant'Antonino Ticino, la "pietra d'Inciampo" a ricordo di Annunciato Crivelli, morto nel campo di sterminio di Mauthausen il 3 marzo 1945, vittima del nazifascismo (qui sotto, la sua foto).

Annunciato Crivelli era nato a Sant'Antonino Ticino il 17 marzo 1924. Era il primogenito di quattro figli (Angelo, Unito, Lucia) di Antonio e Genoni Maria Rosalia, ed era residente in via Isonzo 9. Divenuto partigiano del 102° Brig. Garibaldi, venne arrestato sui monti di Domodossola (zone dove puntavano molti della bassa provincia di Varese, grazie al collegamento con ferrovia) e portato nella caserma Umberto I di Bergamo, per poi essere deportato il 17 marzo 1944, il giorno del suo 20° compleanno. Arrivato a Mauthausen il 20 marzo 1944, fu registrato con matricola 58829 e classificato nella categoria Schutzhaft (prigioniero politico), per poi essere subito trasferito a Gusen II, uno dei campi satellite di Mauthausen, dove i prigionieri svolgevano lavoro coatto. Tornato in seguito a Mauthausen, morì il 3 marzo 1945, quando mancavano solo due mesi alla fine della guerra.

Questa pietra d'inciampo è stata consegnata al Comune di Lonate Pozzolo dal Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, il 26 gennaio 2024 in concomitanza con la Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio, giorno in cui l'esercito russo liberò il campo di sterminio di Auschwitz, dove trovarono la morte milioni di persone condannate per la loro appartenenza religiosa, disabilità, orientamento sessuale, etnia o pensiero politico. Ora la "pietra d'inciampo", come atto pubblico, trasforma il dolore privato di una famiglia in memoria collettiva: « Quel che mi ha colpito è che non sia mai stato ricordato per decenni, a differenza di altri », ha detto Melissa Derisi, già Assessore ai Servizi Sociali: « un aspetto che mi ha toccato molto: mi sono impegnata in questa ricerca perché fosse ricordato. Dalle prime informazioni fornite da ANPI, ho chiesto informazioni all'archivio di Mauthausen, da dove mi hanno inviato tutta la sua scheda personale (riprodotta qui sotto), dove risultava che è stato impiegato come autista e poi come lavorante generico. Non si sa con certezza per cosa sia morto: ufficialmente di tifo ». Di sicuro tutti ci chiediamo perchè ad Annunciato Crivelli non sia mai stata dedicata una via del paese.

Annunciato Crivelli (1924-1945)

Il progetto "pietra d'inciampo" è stato proposto dalla Giunta Comunale di Lonate Pozzolo in collaborazione con l'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani), che da tempo stava lavorando a definire il percorso di adesione al progetto delle pietre ideate dall'artista tedesco Gunther Demnig. La procedura era stata avviata con una Delibera di Giunta il 4 agosto 2022 per rendere giusta memoria anche alle nuove generazioni.

L'idea di base di Demnig è ricordare le vittime in modo semplice e antiretorico, con un piccolo sampietrino in bronzo da inserire sul marciapiedi di una città (il progetto è nato in Germania, dove molti centri storici sono caratterizzati dalla pavimentazione in pietra). Sono normalmente posate nel punto dell'ultima dimora nota della persona uccisa o morta dopo la deportazione, anche se non mancano eccezioni. La "pietra d'inciampo" in onore di Annunciato Crivelli è stata posata in Piazza Don Mario Manfrin, distante pochi passi dalla casa dove viveva il giovane Lonatese in via Isonzo. Era presente anche la nipote, Angela Moscheni, che per ragioni anagrafiche non ha mai conosciuto Annunciato.

L'iniziativa delle pietre d'inciampo è partita a Colonia nel 1992 e ha portato, a inizio 2019, all'installazione di oltre 71.000 "pietre". La prima fu posata a Colonia in ricordo di mille tra Sinti e Rom deportati nel maggio del 1940. La cinquantamillesima pietra invece è stata posata a Torino. I blocchetti si possono trovare in quasi tutti i paesi che furono occupati durante la seconda guerra mondiale dal regime nazista, ma anche in Svizzera, in Spagna e in Finlandia. Finora solo Estonia, Bielorussia e alcuni paesi balcanici non hanno aderito al progetto. La maggior parte delle pietre d'inciampo sono collocate in Germania. Come in altri paesi, anche in Germania la pianificazione, l'approvazione e le collocazioni delle pietre d'inciampo sono effettuate da iniziative locali. Le città più attive sono: Berlino, per molti anni al primo posto, ora con 8.176 pietre; Amburgo, tradizionalmente seconda, con 5.534 pietre; Colonia al terzo posto con circa 2.300 pietre. In Italia le prime collocazioni di pietre d'inciampo, sono avvenute nel gennaio 2010 a Roma e attualmente se ne trovano a Bolzano, Genova, L'Aquila, Livorno, Milano, Reggio Emilia, Siena, Torino, Venezia, oltre ad altri numerosi centri minori.

L'espressione "pietra di inciampo" è mutuata dalla Lettera di San Paolo ai Romani (9,33): « Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo; ma chi crede in lui non sarà deluso. » La memoria consiste in una piccola targa d'ottone della dimensione di un sampietrino (10 x 10 cm), posta davanti alla porta della casa in cui abitò la vittima del nazismo o nel luogo in cui fu fatta prigioniera, sulla quale sono incisi il nome della persona, l'anno di nascita, la data, l'eventuale luogo di deportazione e la data di morte, se conosciuta. Questo tipo di informazioni intendono ridare individualità a chi si vedeva ridurre soltanto a numero. L'espressione "inciampo" deve dunque intendersi non in senso fisico, ma visivo e mentale, per far fermare a riflettere chi vi passa vicino e si imbatte, anche casualmente, nell'opera.

Mario Canziani

.

Se volete maggiori informazioni, rivolgetevi alla Pro Loco di Lonate Pozzolo, indirizzo via Cavour 21, telefono 0331/301155.

.

Già che ci siete, se lo credete, potete dare un'occhiata alla storia recente di Lonate; altrimenti, cliccate qui e tornate indietro.