![]()

Il nome

Il nome di quest'Era, Cenozoica o Terziaria, deriva dal greco "vita recente". Essa copre il lungo periodo di tempo che va da 65 ad 1,8 milioni di anni fa. In termini di Anno della Terra, esso durò più o meno dalle ore 17.28 del giorno di Santo Stefano alle 20.29 del giorno di San Silvestro. Per la grande affermazione dei Mammiferi, il Cenozoico è anche detto Era dei mammiferi, ma anche gli Uccelli poterono conquistare i cieli, non più dominati dai rettili volanti.

Il Cenozoico è diviso in due periodi, a loro volta divisi in epoche:

Paleogene o Nummolitico, diviso in due epoche:

Neogene diviso in 3 epoche:

![]()

Il Paleocene ("antico recente") è l'epoca inaugurale del Cenozoico, compreso tra il Cretacico e l'epoca Eocenica. Il termine, proposto fin dal 1878, solo in tempi recenti ha avuto una notevole diffusione a seguito di studi di micropaleontologia: compaiono infatti le prime Globigerine e i primi Nummuliti, organismi microscopici dotati di guscio calcareo, oggi estinti. Esso va da 65 a 56 milioni di anni fa; in termini di Anno della Terra, va dalle 17.28 di Santo Stefano alle 10.59 del giorno seguente.

Il Paleocene è suddiviso in tre periodi: Daniano, Selandiano e Tanetiano.

È del 2013 la scoperta che nel Paleocene esisteva nell'Oceano Indiano un minicontinente ribattezzato Mauritia. La formazione di tale continente risale a circa 61 milioni di anni fa (alle 01.15 del 27 dicembre): probabilmente si tratta di un frammento staccatosi dalle placche di Madagascar e India, quando il primo si staccò dalla seconda. Le isole di Mauritius, la Réunion e le Seychelles sarebbero frammenti di questo antico continente. La scoperta la dobbiamo ad un gruppo di ricercatori provenienti da Germania, Gran Bretagna e Norvegia, coordinato da Trond Torsvik, dell'Università di Oslo. Essi hanno scoperto che l'Oceano Indiano potrebbe essere pieno di questi frammenti continentali, appartenuti ad un continente antichissimo, staccatosi addirittura da Rodinia, come dimostrano gli zirconi trovati sulle spiagge delle isole suddette. Bernhard Steinberger, del Centro di Ricerca Norvegese per le Geoscienze, ha affermato: « Da un lato, il modello mostra la posizione delle placche rispetto ai due punti caldi al momento della rottura. D'altra parte, siamo stati in grado di dimostrare che i frammenti del continente hanno continuato a vagare quasi esattamente sopra il pennacchio della Réunion, e ciò spiega perché successivamente sono stati coperti dalla roccia vulcanica ». Da notare che questa scoperta sembra avvalorare l'antico mito Tamil che parla di una terra ubertosa sommersa per sempre durante il Pralaya, il diluvio delle tradizioni indù, e chiamata Kumari Kandam. Su di essa sarebbero sorte ben 49 nazioni e la sua capitale sarebbe stata la favolosa città di Thenmadurai. Solo una coincidenza?

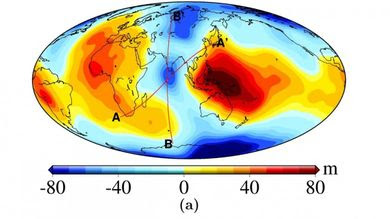

Il minimo gravitazionale dell'Oceano Indiano

Aggiungiamo

che una vasta distesa dell'Oceano Indiano è più bassa di ben 100 metri rispetto

al livello medio globale del mare a causa di un'importante diminuzione della

gravità terrestre. Gli scienziati ne hanno ignorato a lugo la causa, ma una

ricerca nel 2023 ne ha finalmente rivelato l'origine: sembra che sia causato da

pennacchi di roccia fusa che risalgono dalle profondità

dell'Africa, ai margini dei resti di un antico fondo oceanico che sta

sprofondando. Noi sappiamo che la Terra non è una sfera perfetta, essendo

schiacciata ai poli, e che le diverse regioni del pianeta esercitano una

diversa attrazione gravitazionale a seconda della massa

della crosta terrestre, del mantello e del nucleo sotto di esse. Oggi si

possono combinare le misurazioni della gravità locale effettuate da sensori a

terra e da satelliti per mostrare come apparirebbe la superficie dell'oceano

solo a causa di questa diversa attrazione gravitazionale, escludendo altre

influenze come le maree; in questo modo si è ottenuta una visualizzazione

esagerata delle zone gravitazionali più alte e più basse del nostro pianeta. Uno

dei modelli più famosi è noto come "patata gravitazionale

di Potsdam", dal nome della sede dell'istituto di ricerca tedesco in cui

è stato sviluppato: la mappa a fianco mostra i massimi (rossi) e i minimi (blu)

gravitazionali, misurati in metri (da "How the Indian Ocean Geoid Low Was Formed",

di Debanjan Pal e altri, in "Geophysical Research Letters").

Aggiungiamo

che una vasta distesa dell'Oceano Indiano è più bassa di ben 100 metri rispetto

al livello medio globale del mare a causa di un'importante diminuzione della

gravità terrestre. Gli scienziati ne hanno ignorato a lugo la causa, ma una

ricerca nel 2023 ne ha finalmente rivelato l'origine: sembra che sia causato da

pennacchi di roccia fusa che risalgono dalle profondità

dell'Africa, ai margini dei resti di un antico fondo oceanico che sta

sprofondando. Noi sappiamo che la Terra non è una sfera perfetta, essendo

schiacciata ai poli, e che le diverse regioni del pianeta esercitano una

diversa attrazione gravitazionale a seconda della massa

della crosta terrestre, del mantello e del nucleo sotto di esse. Oggi si

possono combinare le misurazioni della gravità locale effettuate da sensori a

terra e da satelliti per mostrare come apparirebbe la superficie dell'oceano

solo a causa di questa diversa attrazione gravitazionale, escludendo altre

influenze come le maree; in questo modo si è ottenuta una visualizzazione

esagerata delle zone gravitazionali più alte e più basse del nostro pianeta. Uno

dei modelli più famosi è noto come "patata gravitazionale

di Potsdam", dal nome della sede dell'istituto di ricerca tedesco in cui

è stato sviluppato: la mappa a fianco mostra i massimi (rossi) e i minimi (blu)

gravitazionali, misurati in metri (da "How the Indian Ocean Geoid Low Was Formed",

di Debanjan Pal e altri, in "Geophysical Research Letters").

Ebbene, l'anomalia gravitazionale più importante del pianeta Terra è una pronunciata depressione del geoide sotto l'Oceano Indiano, visibile nella mappa al largo della punta meridionale dell'India, chiamata Indian Ocean Geoid Low (IOGL), che copre più di tre milioni di chilometri quadrati a circa 1200 chilometri a sud-ovest della punta meridionale dell'India; la sua enormità e il fatto che l'oceano appaia relativamente piatto in qualsiasi punto, fanno sì che l'avvallamento non sia visibile in superficie. Come risultato della bassa forza di gravità in quel punto, combinata con la maggiore forza di gravità delle aree circostanti, il livello del mare dell'Oceano Indiano sopra il minimo è di ben 106 metri più basso della media globale. L'IOGL fu scoperto nel 1948 dal geofisico olandese Felix Andries Vening Meinesz (1887-1966) durante un'indagine gravitazionale via nave, ed in seguito è stato confermato dalle misurazioni satellitari. Per spiegarne l'origine, Attreyee Ghosh, geofisico all'Indian Institute of Science (IISc) di Bangalore ha confrontato più di una dozzina di modelli computerizzati di come la regione si sia formata negli ultimi 140 milioni di anni (alle 15.28 del 20 dicembre), in seguito allo spostamento delle placche tettoniche della Terra. Ogni modello usava variabili diverse per la convezione del materiale fuso all'interno del mantello. I suoi risultati indicano che l'IOGL è stato originato da una struttura del mantello combinata con una perturbazione adiacente sotto l'Africa, chiamata "grande provincia a bassa velocità di taglio" (LLSVP, Large Low Shear Velocity Province): il materiale caldo e a bassa densità proveniente da LLSVP sotto l'Africa si trova sotto l'Oceano Indiano e crea questo minimo. Esso è probabilmente formato da resti di placche dell'Oceano Tetide in profondità nel mantello, cioè antichi resti di fondi marini dell'Oceano Tetide, che si trovava tra i supercontinenti di Laurasia e Gondwana; l'attuale India si spostò a nord nell'Oceano Tetide, creando l'Oceano Indiano, circa 120 milioni di anni fa. Come spiega la tettonica delle placche, i pennacchi di roccia fusa si formano quando le placche subdotte appartenenti all'Oceano Tetide affondano all'interno del mantello e raggiungono il confine nucleo-mantello. Secondo Ghosh, il minimo ha assunto la forma attuale probabilmente circa 20 milioni di anni fa (alle ore 9 del 30 dicembre), quando i pennacchi hanno iniziato a diffondersi nel mantello superiore, e probabilmente durerà fino a quando il materiale del mantello fluirà lungo il pennacchio, il che probabilmente continuerà per molti altri milioni di anni; quando questi flussi cesseranno, il minimo inizierà a dissiparsi.

I mammiferi che depongono le uova

Un'attività vulcanica molto intensa interessò l'epoca Paleocene cui seguì l'innalzamento delle temperature medie, e questo sembra confermare l'ipotesi vulcanica per spiegare la crisi dell'iridio.

Allorché l'era dei dinosauri fu terminata, la Terra dovette apparire vuota, poiché essi avevano occupato tutte le nicchie ecologiche. Tanto veloce era stata la loro scomparsa, comunque, tanto rapidi ad approfittarne e ad occuparne il posto furono gli esseri che nel corso del Mesozoico si erano trovati in posizione defilata, senza essere in grado di competere con i grandi dinosauri, e che ora invece, dopo la loro repentina scomparsa, erano rimasti i padroni del pianeta: i Mammiferi.

I mammiferi si distinguono dai loro antenati rettili principalmente per il fatto di incubare i piccoli dentro l'utero materno anziché dentro un uovo deposto in un nido: per un omeotermo è un grande vantaggio, ed infatti gli uccelli, omeotermi ovipari, sono costretti a covare le uova per impedire che si raffreddano. Sia la cova che l'incubazione in utero comunque favorisce le cure parentali dei genitori nei confronti della prole, e questo diminuisce le probabilità che i figli non riescano ad uscire dall'uovo. Esse a loro volta stimolano i rapporti tra individui, la gerarchia di gruppo, le convenzioni sociali e, di conseguenza, l'intelligenza. Anche se è vero, come abbiamo detto, che i dinosauri non erano gli stupidi lucertoloni descritti dal clichè, è però vero che i mammiferi e gli uccelli in generale sono meglio attrezzati dei rettili a resistere agli sconvolgimenti della Terra, e questo ha determinato il loro successo.

In effetti, mancò poco che anche i mammiferi fossero spazzati via dall'asteroide di Chicxulub, come dimostra l'esiguo numero di specie sopravvissuto dopo il cataclisma cosmico. Appena il 7 per cento dei mammiferi sopravvisse alla carneficina. Questo scenario cupo suscita una domanda: che cosa permise ad alcuni mammiferi di resistere? La risposta è diventata chiara quando si è analizzato nel dettaglio quali animali erano morti e quali sopravvissuti. I sopravvissuti erano più piccoli della maggior parte dei mammiferi del Cretacico e i loro denti indicano una dieta onnivora. Le vittime, invece, erano più grandi, con diete carnivore o erbivore più specializzate. Questi ultimi erano estremamente adattati al paesaggio della fine del Cretacico, e così, quando l’asteroide scatenò l’inferno in terra, quegli adattamenti si trasformarono in difficoltà. Gli animali più piccoli e onnivori riuscivano più facilmente a nutrirsi di qualsiasi cosa trovassero nel caos successivo all’impatto, e potevano anche rintanarsi con più facilità per aspettare che il peggio passasse. Grazie forse anche a modi più rapidi di crescere e riprodursi, riuscirono ad appropriarsi di nicchie ecologiche rimaste deserte, e iniziarono a costruire un nuovo mondo. Quello del Cenozoico.

Molti mammiferi mesozoici, come ricordato, deponevano uova dal guscio duro: erano i Prototeri ovovivipari, che assieme ai Pantoterii, ai Simmetrodonti e ai Triconodonti (oggi tutti estinti) nel Mesozoico erano stati maggioritari tra i mammiferi. Ma con l'inizio del Cenozoico si ebbe lo sviluppo di due nuove grandi famiglie di mammiferi, che rimpiazzarono quasi del tutto la precedente: sono i Pantoteri o Marsupiali, che si svilupparono e si espansero solo limitatamente all'ex continente di Gondwana (Sudamerica, Madagascar, Australia, Antartide), dove vivono tuttora, e soprattutto dei placentati o Euteri. I primi partoriscono un embrione ancora precoce che si arrampica fino ad una cavità chiamata marsupio, dove si attacca al capezzolo e completa il suo sviluppo; i secondi invece completano il proprio svil nel uppo nell'utero materno, e se i carnivori e gli onnivori partoriscono figli ciechi e inetti, al contrario gli erbivori partoriscono figli in grado di alzarsi in piedi subito dopo il parto, per l'evidente necessità di fuggire subito davanti ai predatori carnivori.

Tra i primi mammiferi di successo c'era Ectoconus ditrigonus, scoperto nel New Mexico da Edward Drinker Cope nel 1882, che quando attraversava a balzi le foreste pluviali e paludose di 65,6 milioni di anni fa (alle 16.18 del 26 dicembre), sgranocchiando foglie e legumi, era il mammifero più grande che vi avesse mai vissuto, possedendo la taglia di un montone. La sua importanza sta nel fatto che egli visse appena 380.000 anni (44 minuti e 23 secondi) dopo la catastrofe di Fine Cretacico, e sembra già perfettamente adattato ad un mondo ormai stabilizzatosi e pronto ad ospitare una nuova Era del Mondo.

|

|

Il pantolambda, uno dei primi mammiferi erbivori (disegno dell'autore) |

Perchè i mammiferi sono diurni

Oggi molti mammiferi sono attivi di giorno, ma mancano quasi sempre dei tratti che caratterizzano gli animali diurni di altre classi. Per esempio, a differenza dei pesci, rettili e uccelli che sono predatori diurni, i mammiferi (tranne una parte dei primati) non hanno la fovea, la parte della retina che consente un' acutezza visiva molto elevata; inoltre, la varietà di fotorecettori che servono a percepire il colore in ambienti luminosi è ridotta e la retina di molti mammiferi diurni è dominata dai bastoncelli, più adatti a condizioni di scarsa luminosità, anche se il rapporto fra bastoncelli e coni varia notevolmente da una specie all'altra. Insieme ad alcune caratteristiche anatomiche rilevate nei fossili dei sinapsidi, i predecessori evolutivi dei mammiferi, questo ha suggerito che i primi mammiferi limitassero la loro attività alla notte per evitare di essere predati dai dinosauri, che erano attivi di giorno. Roi Maor dello Steinhardt Museum of Natural History dell'Università di Tel Aviv e colleghi hanno confermato questa ipotesi, riuscendo a definire il momento in cui molti mammiferi iniziarono la transizione a una vita diurna, grazie a una complessa analisi dei dati relativi a 2415 specie di mammiferi viventi e all'uso di modelli al computer per ricostruire la probabilità dei due tipi di attività dei loro antenati nel corso dell'evoluzione. risultati hanno mostrato che i mammiferi hanno iniziato a passare all'attività diurna poco dopo la scomparsa dei dinosauri, attraversando una fase intermedia di attività mista (diurna e notturna) durata alcuni milioni di anni. Questa transizione non è però iniziata contemporaneamente per tutti gli ordini e famiglie di mammiferi. Fra i primissimi ci furono gli antenati dei primati che presto rinunciarono completamente alla vita notturna. Non a caso questo gruppo di mammiferi è l'unico che ha un'acutezza visiva e una percezione cromatica paragonabile a quellaè dei rettili e degli uccelli diurni, che non hanno mai lasciato la nicchia diurna.

Ma non è tutto. Thomas Halliday, dell'University College London, ha scoperto nel 2016 che, proprio nei 10 milioni di anni (diciannove ore e mezza) successivi all'estinzione dei dinosauri, la velocità dell'evoluzione dei mammiferi è aumentata di tre volte rispetto agli 80 milioni di anni (sei giorni e mezzo) precedenti. Il paleontologo ha analizzato i fossili di 904 mammiferi e ha messo a punto una mappa delle differenze anatomiche tra le specie. Misurando il numero di modifiche nel tempo per ogni ramo dell'albero genealogico, è stato calcolato il tasso medio di evoluzione di questi animali, sia prima che dopo la scomparsa dei dinosauri,. Tra i gruppi che più hanno sperimentato questa accelerazione, vi è quello dei Laurasiaterii, le cui specie in poco tempo sono aumentate nella dimensione del corpo e nella diversità, dando vita agli antenati del gruppo che oggi comprende animali molto diversi tra loro, come pipistrelli, gatti, rinoceronti, balene, mucche, toporagni e ricci. Halliday inoltre ha scoperto che l'ultimo antenato comune a tutti i mammiferi con la placenta è vissuto nel tardo Cretacico, circa tre milioni di anni prima della fine dei dinosauri. Questa data è di 20 milioni di anni più recente rispetto a quella indicata da studi precedenti.

Tra i primi mammiferi vegetariani del Paleocene vanno ricordati i Pantodonti, il primo dei quali, il Pantolambda (vedi figura soprastante), aveva più o meno la taglia di una pecora e viveva a contatto con l'acqua; da lui si evolse il Barylambda, lungo circa due metri e mezzo: aveva arti corti e goda grossa, e dunque si può immaginare che si appoggiasse sugli arti posteriori e sulla grossa coda per raggiungere i rami inaccessibili ad altri mammiferi. Ma all'inizio dell'Eocene era già estinto. I multitubercolati, roditori simili a topi i cui denti molari erano provvisti di molte cuspidi dette appunto tubercoli, che erano riusciti a sopravvivere durante tutta l'era dei rettili, si estinsero alla fine del periodo, ma in cambio comparvero forme primordiali di primati (proscimmie), caratterizzati dal pollice opponibile, un'assoluta novità tra i viventi, anche se avevano ancora le dimensioni di un ratto.

La rapida diversificazione dei mammiferi

In effetti la diversificazione delle specie dei mammiferi probabilmente non fu lenta come ritengono i più, ma subì una drastica accelerazione nel periodo immediatamente successivo alla grande estinzione di massa di fine Mesozoico. Lo hanno suggerito Madelaine R. Atteberry e Jaelyn J. Eberle, due paleontologhe dell’Università del Colorado a Bouder, che nel 2021 hanno descritto tre nuove specie di antichissimi ungulati: Miniconus jeanninae, Conacodon hettingeri e Beornus honeyi. Secondo loro, quando i dinosauri si sono estinti, l'accesso a fonti di cibo e ambienti nuovi ha permesso ai mammiferi di prosperare e diversificarsi rapidamente sia per quanto riguarda l'anatomia dei denti sia per le dimensioni corporee via via più grandi. Le nuove specie descritte arrivano infatti alla taglia di un gatto, mentre i mammiferi precedenti avevano dimensioni molto più ridotte, paragonabili a quelle di un topo o un toporagno, con la sola eccezione dei suddetti multitubercolati, che riuscirono a raggiungere in alcuni casi taglie maggiori. I multitubercolati si sono peraltro estinti proprio in seguito alla comparsa di nuovi mammiferi concorrenti.

Sulla base di una minuziosa analisi delle caratteristiche dei denti e delle mascelle dei nuovi fossili, provenienti dal ricco sito fossilifero nel Great Divide Basin, lo spartiacque che divide il bacino idrografico dei fiumi che scorrono verso l'Oceano Atlantico e verso l'Oceano Pacifico negli Stati Uniti, Miniconus, Conacodon e Beornus appartengono a una variegata collezione di mammiferi placentati chiamati condilartri, progenitori di tutti gli attuali ungulati, dai cavalli ai bovini fino agli elefanti. Quello dei condilartri è spesso considerato dai paleontologi un gruppo tassonomico informale, non essendo chiare le relazioni filogenetiche fra i taxa che vi ricadono, tanto che molti (incluse le autrici di questo lavoro) preferiscono riferirsi a esso come "condilartri" tra virgolette. Le tre nuove specie appartengono in particolare alla famiglia dei periptichidi, che si distinguono dagli altri condilartri per i denti, caratterizzati da premolari rigonfi e da insolite creste verticali di smalto. Secondo Atteberry ed Eberle, è possibile che le nuove specie siano state onnivore, dato che la conformazione dei denti avrebbe permesso loro di macinare e triturare sia materiale vegetale che carne, senza tuttavia escludere la possibilità che fossero esclusivamente erbivore. Proprio al rigonfiamento particolarmente marcato deve il suo nome di genere Beornus honey, che fa riferimento al mutapelle Beorn, personaggio de "Lo Hobbit" di Tolkien. Conacodon hettingeri e Miniconus jeanninae (il più piccolo dei tre) si differenziano invece dalle altre specie del loro genere solo per alcuni particolari dei loro molari. Questi nuovi periptichidi costituiscono solo una piccola percentuale degli oltre 420 fossili di mammiferi scoperti nel sito del Great Divide Basin, e ciò significa che non abbiamo ancora colto in pieno la grande diversità dei mammiferi nel primo Paleocene: è prevedibile che presto verranno descritte molte altre nuove specie. I condilartri condividevano le nicchie ecologiche adatte agli erbivori con i giù citati pantodonti e con i teniodonti, strani esseri con enormi zampe anteriori dotate di artigli, con cui scavavano nel terreno, e possenti mandibole con canini ingrossati, che usavano per estrarre i tuberi. Tutti questi mammiferi dovevano sicuramente temere i triisodonti, il terrore del Paleocene, che sembravano lupi possenti e frantumavano le ossa delle prede con i loro molari terribili.

Il primate più antico e il superserpente

A questo proposito, il più antico primate conosciuto, vissuto circa 65 milioni di anni fa (alle 17.28 del 26 dicembre), è il Purgatorius ceratops, delle dimensioni di un topo, e con una dieta insettivora e frugivora. Il suo nome non ha niente a che vedere con la seconda cantica della "Divina Commedia", ma deriva piuttosto dalla zona di Purgatory Hill nel nordest del Montana, dove sono stati ritrovati alcuni suoi resti. Esso apparteneva all'ordine estinto degli Plesiadapiformi, strettamente imparentato con i Primati, la cui prima documentazione fossile appare poco dopo l'estinzione dei dinosauri. Secondo alcuni era comparso alla fine del Mesozoico, ma riuscì a sopravvivere alla Crisi dell'Iridio. Alcuni ricercatori avevano ipotizzato nel corso degli anni che i Plesiadapiformi primitivi fossero terrestri, e che i Primati solo successivamente si sarebbero trasferiti sulla chioma degli alberi, perché fino a tempi recenti i paleontologi avevano a disposizione solo i denti e le mascelle di quegli antichi animali da esaminare, il che aveva lasciato molti dubbi sul loro aspetto, e il loro comportamento era un mistero. Ma l'identificazione delle ossa della caviglia di Purgatorius, che si trovavano nella stessa zona in cui sono stati rinvenuti i denti, avvenuta nel 2014, ha permesso di saperne molto di più. « Le ossa della caviglia hanno caratteristiche diagnostiche per la mobilità, e quelle rinvenute sono presenti solo nelle caviglie dei primati e dei loro parenti stretti di oggi », ha spiegato Stephen Chester della Yale University, coautore dello studio. « Queste caratteristiche uniche avrebbero permesso a un animale come Purgatorius di ruotare e regolare i piedi in modo da afferrare i rami mentre si muoveva attraverso gli alberi. Al contrario, i mammiferi che vivono a terra non hanno queste caratteristiche e le loro caviglie sono più adatte alla propulsione in avanti, permettendo un più ristretto movimento laterale ». I primi appartenenti ai Primati apparsi sul nostro pianeta erano perciò arboricoli, e trascorrevano la vita passando da un ramo all'altro degli alberi e non, come si pensava, camminando per terra. La capacità di arrampicarsi sugli alberi avrebbe conferito a tale specie un vantaggio competitivo sugli altri mammiferi, per lo più terricoli, e ciò probabilmente contribuì al successo dei primi primati. A quell'epoca cominciavano a comparire le prime piante che producevano frutti, e la scoperta che quell'antico animale fosse in grado di arrampicarsi sugli alberi sembra confermare la teoria secondo cui primati e piante con fiore siano coevoluti con beneficio reciproco. Lo studio di Chester e colleghi ha così fornito le più antiche testimonianze fossili finora conosciute di come gli alberi abbiano giocato un ruolo chiave nell'evoluzione dei Primati.

Nonostante i dinosauri si fossero appena estinti, nel Paleocene visse anche un rettile spaventoso che non posso fare a meno di citare, nonostante questo mostro incuta terrore al solo parlarne. Si tratta di un serpente lungo 13 metri, quindi quanto un TIR ed il doppio di un'anaconda, che aveva una circonferenza di un metro e pesava almeno 1250 chili: sicuramente si tratta del rettile più grande mai esistito sulla Terra. Il Titanoboa cerrejonensis (il suo nome scientifico deriva da Cerrojon, il sito nel nord della Colombia dove sono venuti alla luce i suoi resti) viveva in Sudamerica 60 milioni di anni fa (alle 03.12 del 27 dicembre) e si nutriva di coccodrilli e tartarughe. I paleontologi hanno stimato la lunghezza di questo titano dalle dimensioni delle vertebre spinali, ritrovate in una miniera di carbone a cielo aperto assieme agli scheletri di altri sette serpenti e ai resti di un loro pasto: una tartaruga di due metri e un coccodrillo. « Ora abbiamo una finestra sui tempi immediatamente successivi all'estinzione dei dinosauri e possiamo conoscere gli animali che li sostituirono », ha dichiarato Jason Head, paleontologo dell'Università di Toronto, in merito a questa strabiliante scoperta. Anche in questo caso gli sceneggiatori del film "Anaconda" hanno decisamente sbagliato per difetto...

Il misterioso uccello australe

Alcuni resti fossili scoperti nel 2013 a Canterbury, in Nuova Zelanda, appartengono a uno dei più antichi uccelli marini mai scoperti, un volatile che viveva insieme ai primi pinguini tra 61,6 e 60,5 milioni di anni fa (dalla mezzanotte del 26 alle 02.13 del 27 dicembre), appena subito dopo l'estinzione dei dinosauri. A riportarli alla luce non è stato un team di ricercatori ma un dilettante appassionato di fossili, Leigh Love, che ha donato la sua scoperta al Museo di Canterbury. Qui i ricercatori Gerald Mayr e Paul Scofield hanno potuto analizzarne i resti, i frammenti di sei ossa degli arti superiori, e hanno assegnato al nuovo volatile il nome di Australornis lovei, ovvero "uccello australe di Love", dal nome del suo scopritore. Esistono pochissimi resti di uccelli dell'emisfero australe così antichi. Uno di questi è Waimanu manneringi, il primo pinguino conosciuto, vissuto nello stesso periodo e in prossimità della stessa località. Tutto quello che sappiamo con certezza del nuovo uccello però è proprio che, pur essendo un uccello acquatico, non era un pinguino. I resti trovati purtroppo non sono sufficienti a stabilire la parentela di Australornis con nessuno degli uccelli conosciuti, viventi o estinti, per cui non è possibile stabilire l'aspetto di questo misterioso animale. Si sa solo che si trattava di una specie marcatamente differente da quelle note e che assomiglia a una specie estinta i cui resti sono stati trovati in Antartide, a testimonianza dello stretto rapporto biogeografico che c'era tra l'Antartide e la Nuova Zelanda al termine del Cretacico.

Mayr e Scofield hanno dichiarato che la scoperta « rappresenta uno dei reperti di uccello più importanti del Paleocene dell'emisfero australe », e « supporta l'idea emergente che la maggior parte degli uccelli moderni erano già diversificati all'inizio del Paleogene », ovvero subito dopo l'estinzione dei dinosauri.

La grande estinzione che fece la fortuna delle rane

La grande estinzione avvenuta alla fine del Cretacico, fu anche l'occasione per l'esplosione evolutiva delle rane: i tre maggiori rami filogenetici di questi anfibi, che comprendono l'88 % delle specie di rane viventi, apparvero simultaneamente sulla Terra proprio in quel periodo. Nelle epoche successive, le rane diventarono uno dei gruppi di vertebrati più diversificati, tanto che attualmente se ne contano più di 6700 specie, ma finora la scarsità di dati genetici ha impedito ai ricercatori di ricostruirne in modo affidabile la storia evolutiva e i legami tra le varie famiglie. Le rane erano già presenti sulla Terra, ma David Blackburn, curatore della Sezione Anfibi e Rettili del Museo di Storia Naturale della Florida, ha dimostrato che finché non si estinsero i dinosauri non fu possibile la diversità di specie che osserviamo oggi. Questo risultato era inatteso: l'ipotesi più probabile per spiegare il fenomeno è che dopo la massiccia estinzione di piante a animali, le specie che sopravvissero riempirono le nuove nicchie ecologiche che si crearono.

Blackburn e colleghi sono convinti che la grande estinzione di fine Cretacico produsse una notevole alterazione degli ecosistemi, in particolare una massiccia e diffusa distruzione delle foreste. Le rane possono adattarsi a diversi micro-habitat: quando gli ecosistemi iniziarono a riformarsi, riuscirono a cogliere le nuove opportunità evolutive. Per dimostrarlo, Blackburn e colleghi hanno analizzato 95 geni di 156 specie di rane, unendo poi i dati ottenuti con quelli già disponibili relativi ad altre 145 specie, realizzando così il più dettagliato albero filogenetico di sempre di questi anfibi, che comprende tutte le 55 famiglie note. Ma il passo cruciale dello studio è stato il successivo confronto con i dati relativi ai resti fossili che ha portato a una conclusione sorprendente: le tre maggiori superfamiglie di rane (Hyloidea, Microhylidae e Natatanura) hanno avuto una divergenza filogenetica simultanea. Il risultato, per quanto inatteso, è coerente con il quadro generale dell'evoluzione animale. « Se si guarda alla filogenesi di uccelli e mammiferi, si possono rintracciare i segni della storia della Terra, cioè dei suoi più importanti eventi climatici e geologici », ha concluso Blackburn. « Ci si aspetta quindi che eventi catastrofici come un'estinzione di massa o la separazione dei continenti possano avere avuto un impatto significativo sull'evoluzione delle rane e sui processi di separazione delle diverse linee filogenetiche di questi anfibi, ed è quello che abbiamo rilevato ».

Le api hanno corso un bel rischio!

Vale la pena di aggiungere un particolare che ci farà riflettere. Secondo alcuni ricercatori dell'Università del New Hampshire, la grande estinzione di massa che segnò il passaggio dall'era Mesozoica a quella Cenozoica non spazzò via solo i dinosauri, ma rischiò di far sparire pure le api. Per molto tempo si è ipotizzato che il diffuso declino delle api carpentiere (della sottofamiglia Xylocopinae), verificatosi in concomitanza con la scomparsa dei grandi rettili al termine del Cretacico e all'inizio del Paleocene, fosse legato all'estinzione delle piante con fiori, le angiosperme, che erano fondamentali per la loro sopravvivenza. « Ma, diversamente dai dinosauri, non ci sono numerose tracce fossili di api, quindi è sempre stato molto difficile confermare questa ipotesi », ha spiegato Sandra Rehan, docente di scienze biologiche presso l'Università del New Hampshire. Per ovviare alla mancanza di resti fossili, il team di ricercatori ha utilizzato una tecnica chiamata filogenesi molecolare. Hanno cioè analizzato le sequenze di DNA di 230 specie appartenenti a quattro "tribù" di api carpentiere di tutti i continenti, per comprenderne la storia evolutiva e individuare somiglianze e differenze emerse nel corso del tempo. Incrociando i dati fossili con le analisi genetiche, i ricercatori hanno così elaborato un modello che fa luce sulla grande moria di api che si è verificata in quell'epoca remota, ed hanno riscontrato che « qualcosa di importante è accaduto a quelle popolazioni di api, proprio mentre i dinosauri si estinsero ».

Le loro analisi indicano alcuni aspetti cruciali della storia evolutiva delle Xylocopinae: la loro origine risale al Cretacico medio, circa 150-100 milioni di anni fa (dalle 20 del 20/12 alle 21.20 del 23/12), in parallelo alla rapida espansione delle eudicotiledoni, un importante gruppo di angiosperme. Poi, sostengono i ricercatori, indipendentemente dai diversi fattori che possono aver contribuito a modificare gli ecosistemi terrestri al termine del Cretacico e all'inizio del Paleocene (l'impatto di un meteorite, i cambiamenti climatici dovuti a mega-eruzioni e quelli del livello dei mari), vi sono prove evidenti che proprio 65 milioni di anni fa circa (alle 17.28 del 26/12) il rapporto insetti-piante è stato stravolto. « E data la stretta relazione tra eudicotiledoni e api, è plausibile che il declino delle piante fiorite abbia avuto un impatto sulle api, e viceversa » ha spiegato la Rehan. « Alle api è toccata la stessa sorte delle piante che impollinavano. »

Capire come questi insetti impollinatori hanno risposto agli sconvolgimenti ambientali del passato può essere determinante anche per fronteggiare i pericoli che corrono oggi. « E se si potesse raccontare tutta la storia evolutiva delle api, forse oggi ci preoccuperemmo di più di proteggerle », ha concluso la Rehan, ricordando quanto le api siano fondamentali (insieme ad altri insetti impollinatori) per l'agricoltura, e non solo. Ma da decenni ormai si assiste alla sparizione delle api, a causa soprattutto dell'uso di pesticidi, dell'infestazione di parassiti e dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico delle automobili, perché interferiscono con la capacità delle api di impollinare i fiori, alterando la loro capacità di riconoscere gli odori floreali. Comprendere cosa è successo in passato a questi insetti impollinatori può essere utile a comprendere meglio e fronteggiare i rischi che corrono oggi, e non solo per arginare gli effetti sulla biodiversità ma anche per le possibili ripercussioni sull'agricoltura, che dipende dalle api per l'impollinazione di molte coltivazioni e di piante selvatiche.

L'esplosione dei mammiferi e degli uccelli

Dato che il Cenozoico è chiamato anche "l'Era dei Mammiferi", è giusto far notare che l'evoluzione dei mammiferi terrestri presenta ancora più di un aspetto misterioso per i moderni paleontologi. Dopo essere comparsi sulla Terra nell'era Mesozoica, essi rimasero di piccole dimensioni per circa 150 milioni di anni (oltre 12 giorni dell'anno della Terra); improvvisamente, una decina di milioni di anni dopo la scomparsa dei dinosauri, essi raggiunsero proporzioni gigantesche. Ad esempio l'Indricotherium transouralicum, un erbivoro che assomigliava ai rinoceronti dei nostri giorni, anche se non possedeva le corna, arrivò al punto di raggiungere sei metri d'altezza, come una giraffa dei nostri giorni, e un peso di 17 tonnellate. Nel novembre 2010 una ricerca condotta dalla National Science Foundation ha avanzato una proposta in merito: a sviluppare forme ciclopiche furono i mammiferi conquistarono territori freddi e con estensioni immense.

Basandosi sui denti fossili, che più di ogni altra parte del corpo sono legati alle dimensioni degli animali, la ricerca ha dimostrato come esista una stretta correlazione tra ambienti ecologici ed evoluzione delle specie, indipendentemente dalla loro storia evolutiva precedente. « I mammiferi passarono da poco più di dieci chili, quando vivevano con i dinosauri, fino a 17 tonnellate dopo alcuni milioni di anni e questa crescita è avvenuta quasi contemporaneamente su tutto il pianeta interessando tutti i mammiferi, indipendentemente dalla loro dieta », ha dichiarato Felisa Smith, della University of New Mexico. Secondo lei i mammiferi iniziarono ad aumentare la loro stazza circa 55 milioni di anni fa, alla fine del Paleocene, per raggiungere dimensioni massime durante l'Oligocene, e questo avvenne soprattutto in Eurasia, e poi ancora durante il Miocene, che interessò i mammiferi dell'Eurasia e dell'Africa. « Climi freddi e grandi aree su cui poter vivere furono i fattori vincenti per i mammiferi », continua la Smith. Questa nuova scoperta confermerebbe l'ipotesi avanzata anni fa, secondo la quale, contrariamente a quanto pensato fino ad allora, non fu la fine dei dinosauri in sé e per sé a permettere ai mammiferi di accrescersi, ma gli habitat dove essi andarono a vivere. John Gittleman, della Univeristy of Georgia infatti, aveva dimostrato che dopo la scomparsa dei grandi rettili, avvenuta con la Crisi dell'Iridio, vi fu un lungo periodo di almeno una decina di milioni di anni, durante i quali i mammiferi rimasero di dimensioni simili a quelle che possedevano durante l'impero dei dinosauri. Vedremo che furono gli uccelli ad esplodere in dimensioni in quell'arco di tempo, tanto che molti persero la capacità di volare.

Il Massimo Termico di fine Paleocene

È scoperta recente il fatto che non solo il Cretacico (e con esso l'Era Mesozoica) ma anche il Paleocene, nel suo piccolo, ebbe fine in seguito a profondi cambiamenti climatici. In questo caso però si parla di un eccezionale episodio di riscaldamento globale, denominato Massimo Termico Paleocene–Eocene (PETM), il quale provocò un aumento delle temperature marine superficiali di circa 5°C. Secondo gli studi di Ian Harding e John Marshall della School of Ocean and Earth Science (SOES) dell'Università di Southampton, nel Regno Unito, il riscaldamento degli oceani portò a profondi cambiamenti ecologici, tra cui la diffusa estinzione di molti tipi di foraminiferi, minuscoli organismi unicellulari; il plancton che aveva prosperato nelle acque tropicali e subtropicali migrò verso latitudini più elevate; molte specie animali e vegetali colonizzarono anche le regioni più vicine ai poli. « Mentre sono ben documentati i cambiamenti ambientali legati al PETM alle basse e medie latitudini nell'emisfero boreale e alle alte latitudini in quello australe, poco si sapeva finora delle zone artiche », ha spiegato Harding.

Per colmare queste la cune, il gruppo di Harding ha preso in considerazione le isole Svalbard, a 78° di latitudine Nord, in cui sono presenti sedimenti spessi 2,5 chilometri di questo periodo. Grazie all'analisi del plancton e delle caratteristiche magnetiche dei sedimenti, è stato possibile identificare in modo non ambiguo la successione di 15 metri corrispondente ai 170.000 anni in cui si verificò l'evento di PETM. Alla base del carotaggio considerato sono stati trovati i resti ben conservati di dinoflagellati della serie Apectodinium augustum, già presente nelle Svalbard prima dello shift degli isotopi del carbonio che segna formalmente l'inizio della PETM, il che fa ipotizzare che il cambiamento climatico fosse già in corso. Queste analisi dimostrano che il livello del mare cominciò a sollevarsi ben prima dell'inizio del PETM, ma anche che raggiunse il suo picco circa 13.000 anni dopo. Allo stesso tempo, l'aumento del fenomeno di ruscellamento portò a uno smorzamento del rimescolamento delle acque del mare e a una stratificazione in cui gli strati superiori meno salini sovrastavano quelli inferiori più salini; la deprivazione di ossigeno nelle acque era fortemente concentrata nella parte più profonda del mare, a contatto con i sedimenti.

E tra i nostri antenati spunta Mickey Mouse!

Sette centimetri di lunghezza più tredici di coda per 30 grammi di peso: il presunto progenitore di tutti i primati assomigliava a un topolino, viveva di giorno, si nutriva di insetti ed era in grado di spiccare grandi salti fra i rami degli alberi, poiché i suoi arti inferiori erano così sviluppati e allungati che gli scopritori hanno soprannominato la nuova specie al vertice della nostra evoluzione Archicebus achilles. E se Archicebus vuol dire "antica scimmia con la coda", il nome di Achille è stato scelto per la robustezza dei suoi garretti.

Vissuto circa 56 milioni di anni fa, cioè alle 10.59 del 27 dicembre (il primate fossile più antico prima conosciuto aveva 48 milioni di anni, cioè quasi 15 ore dopo), quindi al confine tra Paleocene ed Eocene, Archicebus è stato scoperto da un contadino una decina di anni fa. Si trovava all'interno di una roccia sedimentaria formatasi sul fondo di un lago cinese, poco a sud del fiume Yangtse Kiang. Al posto del lago prosciugato oggi c'è una caverna, che si è rivelata una sorta di grotta di Alì Babà per i paleontologi, essendo ricchissima di fossili di pesci e uccelli. I ricercatori dell'Accademia delle Scienze di Pechino e del Carnegie Museum of Natural History che lo hanno studiato si sono resi conto che il suo scheletro era completo al 50 per cento (come a dire quasi completamente conservato, visto che di solito si trova solo qualche dente); e così, hanno spedito il fossile all'European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble. Qui la roccia è stata scannerizzata ai raggi X e la sua forma è emersa a tutto tondo, inclusa la parte immersa nella pietra, senza bisogno di distruggere nessun frammento.

Il piccolo animale è vissuto in una stagione molto particolare dell'Anno della Terra, con il clima caldo che faceva fiorire la vita sul pianeta (spuntavano palme in Alaska). « Archicebus era un ibrido bizzarro », ha raccontato Chris Beard del Carnegie Museum. « Il suo aspetto era molto diverso da quello degli altri primati. Aveva i piedi di una piccola scimmia, braccia, gambe e denti di un primate assai primitivo e un cranio con due occhi minuscoli ». Il fatto che la scoperta sia avvenuta in Cina, secondo Beard, « indica che questa zona tra Paleocene ed Eocene era un "punto caldo" della biodiversità. I primi passi dell'evoluzione dei primati sono stati mossi qui, non in Africa come si pensava un tempo ». E da quel piccolo Mickey Mouse (dopotutto la notizia è stata diffusa nel maggio 2013, contemporaneamente all'uscita del numero 3000 di "Topolino"!) si sarebbero evoluti i tarsi, i lemuri, le scimmie vere e proprie, gli ominidi, e infine noi uomini.

I misteriosi perissodattili sudamericani

Dopo quasi due secoli è stato risolto il mistero della collocazione tassonomica di quelli che Charles Darwin aveva definito « gli animali più strani mai scoperti », un gruppo di mammiferi sudamericani estinti che secondo alcuni scienziati erano imparentati con i perissodattili (l'ordine che comprende cavalli, rinoceronti e tapiri), mentre per altri andavano inseriti fra gli afroteri, una linea evolutiva che ha avuto origine in Africa (da cui il nome) alla quale appartengono i proboscidati, le procavie, i sirenidi (dugonghi e lamantini), i tubulidentati (oritteropo) e i macroscelidi (tenrec riccio, tenrec toporagno e talpe dorate). A dirimere la questione è stato un gruppo internazionale di ricercatori che sono riusciti a classificarli fra i perissodattili, superando le difficoltà che finora avevano bloccato paleontologi e genetisti.

« La collocazione di questi animali sudamericani nell'albero genealogico dei mammiferi è sempre stata una grande sfida per i paleontologi, perché anatomicamente erano strani mosaici, esibivano caratteristiche che si ritrovano in una grande varietà di specie del tutto indipendenti una dall'altra e che vivono in luoghi completamente diversi », ha spiegato Ross MacPhee, dell'American Museum of Natural History. Ma i fossili di questi animali, gli ultimi dei quali scomparsi solo 10.000 anni fa (alle 23.58.49 del 31 dicembre), avevano finora tenuto in scacco anche i ricercatori che, come Ian Barnes del Natural History Museum, avevano in precedenza tentato di stabilirne le parentele attraverso l'analisi del DNA. Il materiale genetico estratto da quei fossili, rimasti sepolti in terreni di regioni dal clima caldo e umido, era infatti risultato troppo degradato per dare delle risposte. La svolta è arrivata quando i ricercatori sono passati dall'analisi del DNA a quella del collagene, una proteina strutturale che si trova in tutte le ossa animali e che è in grado di resistere sostanzialmente integra anche per un milione di anni e in una vasta gamma di condizioni. « In passato si è riusciti a recuperare sequenze di collagene da campioni risalenti anche a 4 milioni di anni fa, ma in teoria per il materiale recuperato dal permafrost, si potrebbe risalire fino a 10 milioni di anni fa », hanno dichiarato gli autori.

Dato che la struttura chimica degli amminoacidi che compongono una proteina è dettata da specifiche sequenze codificanti del DNA dell'organismo, confrontando la composizione in aminoacidi di una proteina nelle diverse specie si possono ricavare informazioni utili a stabilire quanto strettamente imparentate esse siano. Per questa analisi proteomica i ricercatori hanno utilizzato 48 fossili di Toxodon platensis e di Macrauchenia patachonica, le specie scoperte da Darwin in Uruguay e Argentina. I dati ottenuti indicano che queste due specie erano ungulati perissodattili discendenti da antichi ungulati provenienti dal Nord America più di 60 milioni di anni fa (alle 03.12 del 27 dicembre), probabilmente subito dopo l'estinzione di massa dei dinosauri e di molti altri vertebrati. Tuttavia, dato che questi antichi mammiferi sudamericani formavano un gruppo molto ampio e vario, non si può ancora sapere se altre specie avessero la stessa origine o appartenessero ad altri lignaggi non ancora studiati dai ricercatori.

Il recupero dopo il grande cataclisma

Il recupero degli ecosistemi dopo la grande estinzione di massa alla fine del Cretaceo fu molto più rapido nell'emisfero meridionale che in quello settentrionale, come ha dimostrato una ricerca di paleobiologi della Pennsylvania State University, della Smithsonian Institution e del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Argentina. Michael P. Donovan e colleghi sono giunti a questa conclusione grazie all'esame dei diversi tipi di danni rilevabili nelle foglie fossili di quell'epoca remota. In particolare, hanno analizzato 3646 di questi reperti provenienti dalla formazione di Salamanca, in Patagonia, che hanno poi confrontato con quelli osservati nelle foglie fossili rinvenute in siti del Nordamerica. Le interazioni fra piante e insetti sono infatti componenti fondamentali delle reti alimentari terrestri, e la loro sensibilità alle grandi perturbazioni ambientali è ben nota. Come hanno dimostrato numerosi studi sugli ecosistemi contemporanei e passati, la varietà dei danni provocati dagli insetti che si nutrono di foglie è strettamente correlata alla biodiversità di questi animali e, in misura solo relativamente minore, anche alla biodiversità generale della regione.

Precedenti ricerche avevano dimostrato che, successivamente all'impatto del meteorite di Chicxulub, in America settentrionale le interazioni pianta-insetto crollarono drasticamente e che per recuperare il livello precedente di biodiversità ci vollero almeno nove milioni di anni (17 ore e mezza dell'Anno della Terra). Dalle analisi di Donovan e colleghi è emerso che in Sudamerica il tracollo di quelle interazioni fu altrettanto severo, in contrasto con quanto supposto dalla cosiddetta ipotesi del rifugio, secondo cui gli eventi che portarono all'estinzione di massa avrebbero avuto un impatto minore nell'emisfero australe. Tuttavia, i ricercatori hanno anche trovato che il recupero dell'ecosistema è stato molto più veloce: la varietà delle interazioni pianta-insetto è risultata ripristinata nel giro di soli quattro milioni di anni (sette ore e mezza dell'Anno della Terra).

Dinosauri cenozoici?

Prima di passare all'Eocene, non posso fare a meno di citare uno studio secondo il quale certe ossa di dinosauro ritrovate nell'Ojo Alamo Sandstone del Bacino di San Juan, nel Nuovo Messico, risalirebbero ad un'epoca posteriore alla grande Crisi dell'Iridio, e quindi apparterrebbero al Paleocene e non al Cretacico! Questo significherebbe che alcuni dinosauri potrebbero essere sopravvissuti in un'area remota degli attuali stati del Nuovo Messico e del Colorado, in barba alla vulgata comune che vorrebbe la completa estinzione dei dinosauri alla fine dell'Era Mesozoica! Si tratta di una notizia bomba, pubblicata nel giugno 2009 sulla rivista "Palaeontologia Electronica", a firma di James E. Fassett, ricercatore dello U.S. Geological Survey di Santa Fe, e basata su dettagliate analisi chimiche dei reperti e degli strati rocciosi in cui erano inseriti.

La datazione cenozoica riguarda 34 ossa di adrosauro, e come si può immaginare è assai controversa. "La grande difficoltà di questa ipotesi, secondo cui si tratta in questo caso di resti di dinosauri sopravvissuti al drammatico evento, è escludere la possibilità che le ossa siano databili a un periodo precedente”, ha spiegato Fassett. "Dopo la morte degli animali e la deposizione delle ossa nella sabbia e nel fango, è possibile che esse siano state esumate dalle acque di un fiume e incorporate in rocce più giovani." Non si tratta di un fenomeno usuale, ma questo argomento è già stato utilizzato in passato per spiegare l'esistenza di ossa di dinosauro in strati di roccia posteriori alla grande estinzione. Ma Fassett ha accumulato un'enorme messe di dati che escluderebbe la riesumazione e rideposizione delle ossa: anzitutto le famose 34 ossa di adrosauro non rappresentano uno scheletro completo, ma appartengono senza dubbio a un unico esemplare, mentre se fossero state trasportate da un fiume sarebbero state sicuramente disperse. Inoltre analizzando la polarità magnetica delle rocce e i pollini in esse contenuti, ha concludere per vie indipendenti che la datazione corretta risale a un periodo successivo al Cretacico. Oltre a ciò, Fassett ha anche provato che le ossa di dinosauro della Ojo Alamo Sandstone hanno concentrazioni differenti degli elementi detti « terre rare » rispetto a quelle delle ossa del Cretacico ritrovate negli strati sottostanti, il che rende molto improbabile che siano state effettivamente esumate.

Certamente questa teoria stuzzica la nostra fantasia, poiché da sempre scrittori e sceneggiatori hanno rifiutato di rassegnarsi alla completa estinzione dei possenti dinosauri: da Jules Verne (1828-1905) nel "Viaggio al Centro della Terra" (1864) a sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) nel "Mondo Perduto" (1912), dal film Disney "Baby, il segreto della leggenda perduta" (1985) di Bill Norton fino agli innumerevoli episodi della saga a cartoni animati "Alla Ricerca della Valle Incantata" di Don Bluth, moltissimi nostalgici hanno immaginato la sopravvivenza di alcuni bestioni in qualche irraggiungibile recesso che li protesse dall'estinzione di fine Mesozoico. Purtroppo però nemmeno le ricerche di Fassett rappresentano la prova conclusiva che almeno una parte dei dinosauri ce la fece a sopravvivere all'estinzione: come sottolinea in una nota David Polly, uno degli editori della rivista "Palaeontologia Electronica", la maggior parte dei paleontologi rimane tuttora scettica sull'argomento. L'unica speranza è che nuove prove paleontologiche confermino senza ombra di dubbio che alcuni dinosauri ancora sopravvivevano mentre già mammiferi ed uccelli iniziavano ad occupare ogni nicchia ecologica del loro impero perduto.

![]()

Il termine Eocene significa "aurora del recente", perchè segna l'inizio della vita così come oggi la conosciamo. Va da 56 a 34 milioni di anni fa: in termini di Anno della Terra, va dalle 10.59 del 27/12 alle 05.48 del 29/12.

L'Eocene è suddiviso in quattro stratificazioni: Ypresiano, Luteziano, Bartoniano e Priaboniano.

L'orogenesi alpina

A quest'epoca risalgono i calcari e i sedimenti marini costituiti da scheletri calcarei dei Nummuliti, comparsi nel periodo precedente. Dal punto di vista della deriva continentale, l'oceano Tetide va chiudendosi e si ha così la collisione tra l'Africa e l'Europa. Insieme alla deriva verso nord dell'India, che entra a sua volta in collisione con l'Asia, questo porta all'orogenesi alpino-himalayana. Nel contesto di quest'orogenesi in Italia si sollevano le Alpi e gli Appennini, e comincia a delinearsi la forma della nostra penisola, tuttavia ancora simile ad un arcipelago montuoso. L'Asia era separata dall'Europa da un mare poco profondo di cui oggi resta un unico rimasuglio: il Mar Caspio. L'Eocene fu caratterizzato da clima caldo e prevalentemente privo di ghiacci in tutto il mondo, con foreste temperate e subtropicali a coprire gran parte del globo. Il clima era molto meno variato dell'attuale: anche alle latitudini di Londra, infatti, era di tipo semitropicale. Prosperavano palme e cicadee, come pure fichi, magnolie e la cannella. Presero a formarsi ricchi giacimenti fossiliferi, come la formazione di Green River, negli Stati Uniti occidentali, e la formazione di Messel, in Germania, con l'accumulo di sedimenti sul fondo di antichi laghi che spesso seppellivano resti di piante e animali che poi potevano fossilizzarsi.

Il PETM e i rischi che si ripeta

Da decenni i climatologi sanno avvertito che sono esistiti in passato dei "tipping points" (letteralmente "punti di ribaltamento") in corrispondenza dei quali il riscaldamento globale oggi in corso potrebbe causare una cascata di effetti accelerati e irreversibili, e i geologi ne hanno identificato molti esempi nelle testimonianze fossili. Così, circa 56 milioni di anni fa (verso le ore undici del 27 dicembre), al momento della transizione tra Paleocene ed Eocene, le eruzioni vulcaniche innescarono condizioni da effetto serra che alterarono l'evoluzione e la direzione delle correnti oceaniche. Studiando i cambiamenti climatici del passato, i geologi sperano di anticipare come il cambiamento climatico attualmente in corso, causato dagli esseri umani, potrebbe alterare in modo drammatico il nostro mondo.

Il cosiddetto Massimo Termico del Paleocene-Eocene (PETM, "Paleocene-Eocene Thermal Maximum") fu in effetti un periodo eccezionalmente caldo nella storia della Terra, ma la sua causa è molto discussa. Nel 2021 Sev Kender, geologo del British Geological Survey, affermò di avere le prove che le eruzioni vulcaniche nel Nord Atlantico avrebbero fornito una componente critica a questa esplosione di calore. Gli indizi chiave di questa affermazione provengono da un sottile nucleo di sedimento estratto da un accumulo di rocce sottomarine vicino all'Islanda. Quest'area, conosciuta come provincia ignea del Nord Atlantico, si è formata dal magma che uscì dalla crosta terrestre più di 50 milioni di anni fa (alle 22.40 del 27 dicembre). I geologi avevano ipotizzato che l'attività vulcanica che ha creato queste rocce fosse coinvolta nel PETM, quindi Kender è stato immediatamente incuriosito da indizi della presenza di mercurio nel principale campione estratto. Un elevato livello di mercurio nelle carote di roccia permette di misurare l'attività vulcanica, e i livelli trovati dal gruppo indicano che le eruzioni del Nord Atlantico si sono verificate al momento giusto e con la giusta intensità per aumentare i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera. Poi, quando i vulcani si sono finalmente calmati, l'aumento delle temperature è continuato. I gas serra vulcanici avrebbero riscaldato il clima globale abbastanza da innescare il rilascio di carbonio bloccato altrove, che ha intensificato ancora di più il riscaldamento globale. Altre prove, come gli indicatori geologici di anidride carbonica atmosferica e oceanica durante questo periodo, potrebbero aiutare a testare ulteriormente questa ipotesi. Momenti nel profondo passato della Terra come il PETM forniscono preziosi punti di paragone per capire il comportamento dei sistemi climatici sotto stress, incluso il nostro clima attuale.

Antichi maremoti

Il lago Tanganica, il più antico della Rift Valley africana, è un bacino lungo e stretto diviso tra gli stati del Burundi, della Tanzania, dello Zambia e della Repubblica Democratica del Congo; si estende per circa 680 km in direzione nord-sud, con una larghezza massima di 72 km, una superficie è di 32.900 kmq ed una profondità massima di 1436 m (è il lago più profondo del Continente Nero il secondo al mondo per profondità dopo il lago Bajkal). Ma queste non sono le sue sole peculiarità. La fauna ( granchi, gamberetti, aringhe) che lo popola è infatti unica: pur essendo il Tanganica un lago d'acqua dolce, esso ha una forte somiglianza con quella marina. La prima teoria avanzata per spiegare la presenza di questi esemplari unici in quel lago parlava di una passata connessione di esso con l'oceano, ipotesi però scartata perché le recenti ricostruzioni paleogeografiche indicano che il lago non e mai stato direttamente collegato al mare. Il misterioso è rimasto fittissimo, fino ad uno studio di Tony Wilson dell'Università di Zurigo, secondo il quale la risposta è da ricercarsi in uno spaventoso maremoto avvenuto nell'Africa orientale tra Eocene ed Oligocene. Per risolvere l'enigma infatti Wilson e i suoi colleghi hanno sequenziato il DNA di un'aringa del Tanganica. La sua storia evolutiva ne fissa la comparsa nel lago fra i 50 e i 25 milioni di anni fa, nello stesso periodo in cui un immenso maremoto avrebbe inondato gran pane dell'Africa orientale per motivi tuttora sconosciuti. Questi esemplari portati dalle ondate marine si sarebbero poi diffusi nell'Africa centromeridionale, raggiungendo il Tanganica ai primi stadi di formazione. Un'ipotesi veramente suggestiva, che sembra riportare in voga l'antica "Teoria delle Catastrofi"!

Sempre all'Eocene è stata datata l'origine del Fiume Azzurro (in cinese Chang Jiang, "Fiume Lungo", detto anche Yangtze Kiang), il principale fiume cinese ed uno dei più lunghi del mondo, superato solo dal Nilo e dal Rio delle Amazzoni. Esso rivestì un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura cinese, e le cosiddette "Tre Gole", che separano il bacino di Sichuan, a ovest, dai bassopiani situati a est, hanno un significato storico e culturale tutto particolare. Senza il passaggio rappresentato dalle Tre Gole, infatti, la Cina sud-occidentale con la ricca area agricola del Sichuan sarebbe rimasta tagliata fuori dal resto del paese dalle montagne pressoché inaccessibili che circondano tale regione;: in quell'area inoltre sorge oggi una diga tra le più imponenti del mondo. I sedimenti delle Tre Gole, precedentemente datati tra due e un milione di anni fa, sarebbero in realtà molto più antichi: Alexander Densmore, ricercatore della Durham University, ha infatti stimato che il fiume cominciò a incidere l'area delle Tre Gole oltre 45 milioni di anni fa (alle 8.24 del 28 dicembre). Secondo la vulgata comunemente accettata, il Fiume Azzurro si sarebbe formato a partire da precedenti corsi d'acqua più piccoli che fluivano da ovest verso est, ma basandosi sulla datazione dei sedimenti della regione Densmore ha valutato che le Tre Gole si formarono in soli due milioni di anni, e quindi in modo estremamente rapido su scala geologica.

Perché non ci sono canguri fuori dall'Australia?

Il motivo per cui innumerevoli serpenti velenosi, lucertole spinose (Moloch horridus), topi saltellanti (Notomys alexis) o volpi volanti abbiano percorso la strada dall'Asia all'Australia, piuttosto che il contrario, è stato un mistero fino a poco tempo fa. Se andiamo a Bali non vedremo neanche un cacatua, ma ne vedremo in abbondanza andando nella vicina isola di Lombok. La situazione è la stessa per i marsupiali: L'Australia ospita innumerevoli specie di marsupiali, come il canguro e il koala, ma più si va verso ovest, più esse diventano rare. Mentre nell'isola indonesiana di Sulawesi si trovano solo due rappresentanti di questi mammiferi tipicamente australiani, nel vicino Borneo li cercheremo invano. L'Australia, d'altra parte, non ospita mammiferi tipici dell'Asia, come orsi, tigri o rinoceronti. Questo brusco cambiamento nella composizione del mondo animale attirò l'attenzione del naturalista britannico Alfred Russell Wallace (1823-1913), che viaggiò attraverso l'arcipelago indonesiano dal 1854 al 1862, per raccogliere campioni di animali e piante. Egli tracciò sulla carta geografica una linea biogeografica invisibile che correva tra Bali e Lombok e tra Borneo e Sulawesi, oggi nota come Linea Wallace, e che segna la distribuzione più occidentale della fauna australiana. I ricercatori che si occupano della biodiversità sono stati a lungo affascinati da questo brusco cambiamento delle creature lungo la Linea di Wallace, ma come si sia arrivati a questi modelli di distribuzione non era ancora stato chiarito nel dettaglio.

Per comprendere meglio questa distribuzione asimmetrica dei vertebrati lungo la Linea Wallace, i ricercatori guidati da Loic Pellissier, professore di Ecosistemi ed evoluzione del paesaggio all'ETH di Zurigo, hanno creato un modello che combina ricostruzioni del clima, spostamenti delle placche di 30 milioni di anni fa e un set di dati completo per circa 20.000 uccelli, mammiferi, rettili e anfibi registrati oggi nella regione. Quarantacinque milioni di anni fa (alle 8.24 del 28 dicembre) la placca australiana iniziò a spostarsi verso nord e scivolò sotto la potente placca eurasiatica; questo ha avvicinato due masse terrestri che prima erano molto distanti, e per le creature terrestri divenne più facile colonizzare un continente dall'altro. I ricercatori hanno dimostrato che gli adattamenti ai climi delle aree di origine sono in parte responsabili della distribuzione disomogenea dei rappresentanti della fauna asiatica e australiana su entrambi i lati della Linea di Wallace. Oltre alla tettonica delle placche, le condizioni ambientali che prevalevano milioni di anni fa sono state decisive per lo scambio tra i due continenti. Sulla base di simulazioni, gli scienziati hanno scoperto che gli animali originari dell'Asia avevano maggiori probabilità di attraversare le isole indonesiane per raggiungere la Nuova Guinea e l'Australia settentrionale. Queste isole erano caratterizzate da un clima tropicale umido, al quale gli animali si trovavano bene e al quale si erano già adattati. La fauna australiana era diversa, essendosi evoluta in un clima più fresco e sempre più secco nel corso del tempo, e quindi aveva meno successo nel prendere piede sulle isole tropicali rispetto alla fauna che migrava dall'Asia. Il clima asiatico favorì quindi le creature che raggiunsero l'Australia attraverso le isole tropicali della regione faunistica oggi nota come Wallacea, soprattutto quelle in grado di tollerare un'ampia gamma di climi, e ciò rese più facile il loro insediamento nel nuovo continente. Questi risultati ci fanno capire che possiamo comprendere gli attuali modelli di distribuzione della biodiversità solo se includiamo nelle nostre considerazioni lo sviluppo geologico e le condizioni climatiche della preistoria. Nell'attuale crisi della biodiversità, questo può aiutarci a valutare meglio le conseguenze delle invasioni indotte dall'uomo.

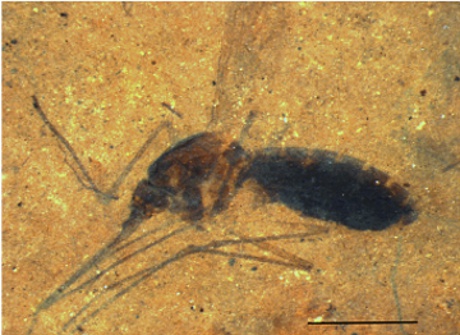

46 milioni di anni di punture di zanzara

Fu proprio nell'Eocene che le zanzare presero il vizio di pungere per succhiare il sangue altrui. La prova che il comportamento ematofago delle femmine di questi insetti risale a più di 46 milioni di anni fa (alle 6.27 del 28 dicembre) è venuta dall'analisi del contenuto dello stomaco di un rarissimo fossile di zanzara eseguita con una sofisticata tecnica spettrografica da ricercatori del National Museum of Natural History a Washington, del Natural History Museum a Londra e della Carnegie Institution. L'idea che l'ematofagia, un comportamento che si è evoluto indipendentemente in numerose specie, avesse un'origine che affondava nel più remoto passato geologico era sostenuta fino a poco tempo fa solo da prove indirette, come la conformazione dell'apparato buccale dei fossili di invertebrati scoperti per lo più in gocce di ambra. La conservazione nell'ambra, però, rende estremamente problematico cercare nell'intestino degli animali i resti di emoglobina o di molecole derivate, che sono l'unica prova diretta dell'ematofagia, con buona pace di "Jurassic Park".

|

|

La zanzara fossile analizzata dal professor Greenwalt |

Dale E. Greenwalt e colleghi ci sono riusciti grazie al ritrovamento di alcuni fossili di zanzare, tra cui una femmina ben conservata, in una formazione marnosa nel Montana nord-occidentale risalente all'Eocene medio. La conservazione di un simile esemplare è decisamente eccezionale, visto che presuppone una serie di eventi molto improbabile: subito dopo aver consumato il suo pasto di sangue, l'insetto deve essersi spostato sulla superficie di uno specchio d'acqua per poi finire sul fondo e venire rapidamente ricoperto da sedimenti molto fini, tali da assicurare un ambiente anaerobico, e senza far subire alcun danno al suo fragile addome pieno di sangue. I ricercatori hanno usato una tecnica particolare, la spettrometria di massa di ioni secondari con analisi dei tempi di volo degli ioni (ToF-SIMS), che ha permesso di riconoscere in maniera inequivocabile prima la presenza di ferro all'interno dell'intestino dell'insetto, e poi quella di porfirine, le molecole che aggregandosi formano l'eme, la parte non proteica dell'emoglobina. Per assicurarsi la contaminazione del fossile da parte della matrice che lo conteneva, i ricercatori hanno analizzato altre parti della zanzara e l'addome di un'altra zanzara maschio rinvenuta nella stessa formazione, che sono risultati tutti privi di tracce di composti del ferro e in particolare di porfirine.

L'Era degli Uccelli

È all'Eocene che risale il primo sviluppo di famiglie di mammiferi placentati oggi diffusissimi come i Cetacei, gli Ungulati, i Roditori, i Carnivori, ed i Lemuridi. Per la maggior parte vivevano sugli alberi e conducevano vita notturna, come il Paramys, uno dei primi roditori dotati di incisivi foggiati a scalpello in continua crescita per tutta la vita, ideali perciò per sminuzzare materiale vegetale duro. I primati non poterono reggere la concorrenza e si ritirarono in habitat ristretti in Sudamerica e soprattutto in Africa, dove avvennero mutazioni decisive a loro vantaggio. Tetonius aveva già gli occhi in posizione frontale, il che gli permetteva di calcolare le distanze con grande precisione, e molto sviluppati, segno che si era adattato alla vita notturna. Molti piccoli mammiferi conquistarono il volo, e nacquero i Chirotteri: il primo, Icaronycteris, fu ritrovato sul fondo di un lago disseccato in Nordamerica, ed era perfettamente adattato al volo ad ali battenti come gli attuali pipistrelli.

Ma, siccome i mammiferi erano ancora piccoli e relativamente modesti, come detto sopra l'Eocene fu l'Era degli Uccelli. Infatti agli inizi di quest'epoca comparvero famiglie di Uccelli moderni come gli Anatidi, mentre a 50 milioni di anni fa risale la comparsa degli Psittaciformi. Si formarono inoltre le famiglie dei Fenicotteriformi, dei Galliformi, dei Pellicaniformi e dei Gruiformi. Sui laghi dell'Eocene planavano le prime fregate a noi note: andavano a pesca, o portavano via i pesci ad altri uccelli. I primi membri della linea di discendenza dei rondoni percorrevano rapidi i cieli e prendevano al volo gli insetti. Sugli alberi, primitivi antenati dei pappagalli manovravano tra i rami, cui si afferravano con piedi specializzati. Lungo le coste, alcuni de! primi ibis affondavano il becco curvo nel fango, in cerca di invertebrati. Al tempo stesso iniziò l'evoluzione degli uccelli notturni, con la comparsa dei parenti fossili dell'attuale guaciaro, ghiotto di frutti, del nictibio, che si mimetizza per tendere agguati agli insetti, e dei podargidi, predatori dal becco largo i cui discendenti moderni si nutrono di rane.

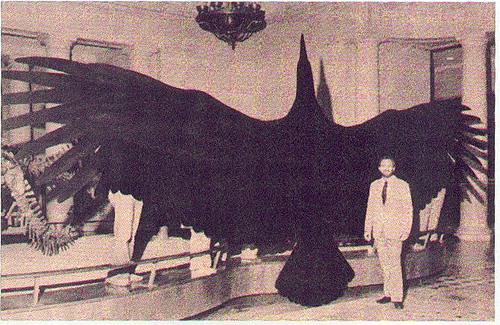

Ma gli uccelli raggiunsero anche dimensioni mostruose tipiche dei loro antenati dinosaureschi. Nell'Eocene nacque infatti una specie africana antenata dei futuri Aepyornithidae del Neozoico, conosciuti con il nome di Uccelli Elefante, e nei pascoli dell'America Settentrionale viveva un uccello ingranditosi tanto da diventare inetto al volo: era il Diatrima (Diatryma gigantea), alto tre metri, dagli arti massicci dotati di tre dita, con una testa lunga quaranta centimetri e un possente becco uncinato. Per i mammiferi di quell'epoca i diatrimidi dovevano costituire un pericolo mortale, ma non erano nemmeno i più temibili. Infatti nelle pianure del Sudamerica era possibile veder correre un mostro come quello rappresentato qui sotto, il Fororaco (Phororachos inflatus): un uccello che aveva perso le ali per diventare un formidabile cacciatore alto due metri e mezzo e tale da superare in peso un cavallo purosangue! I fororacidi sono un caso in cui la storia si è ripetuta: come i dinosauri che li avevano preceduti nel Cretacico, erano bipedi e ovipari, avevano teste enormi ed erano macchine per uccidere. Gli unici parenti viventi di questi megauccelli sono due specie di cariamidi, uccelli carnivori che oggi arrivano solo a una novantina di centimetri di altezza, ma riescono comunque a terrorizzare roditori e piccoli rettili con il becco e gli artigli aguzzi.

|

|

Phororachos inflatus, gigantesco uccello dell'Eocene (disegno dell'autore) |

Nell'ultima fase dell'Eocene apparve l'antenato di tutti i proboscidati, il meriterio, delle dimensioni di un maiale, e con il muso allungato in un accenno di proboscide. Gli equini discendono invece dall'Iracoterio, che aveva appena le dimensioni di un fox terrier ed era dotato di quattro dita alle zampe anteriori e tre in quelle posteriori, non ancora fuse in uno zoccolo. Quanto all'Andrewsarco, era un canide che al contrario raggiungeva i quattro metri, dato che il suo cranio fossile misurava un metro da solo. Che strana epoca: cavalli nani e cani giganti... Tra gli ungulati invece il più grosso era l'Uintaterio, che aveva suppergiù le dimensioni di un rinoceronte africano. La forma del cranio era la caratteristica più sorprendente della sua specie: si schiacciava verso il muso e portava ben tre paia di corna ossee, ricoperte di pelle. Ma dalla forma dei denti si deduce che era erbivoro: le corna dovevano servirgli per difendersi dai predatori e per le lotte tra maschi. Esso si estinse senza lasciare discendenti.

La lucertola rockettara

È degna di nota in questo ipertesto l'intitolazione a Jim Morrison, leader dei Doors, di una lucertola estinta vissuta in Asia durante l'Eocene medio-superiore, tra 40 e 36 milioni di anni fa (dalle 18.00.59 del 28 alle 01.55.12 del 29 dicembre), i cui resti fossili sono stati rinvenuti in Birmania negli anni Settanta e pressoché dimenticati in una collezione del museo di paleontologia dell'Università della California. Si trattava di un animale di notevoli dimensioni: lungo 180 centimetri, il suo peso è stato stimato in oltre 27 chili, paragonabile all'attuale varano di Komodo. Tuttavia, a differenza del varano era probabilmente vegetariana. Il curioso fossile è stato battezzato Barbaturex morrisoni, proprio in onore di Jim Morrison, “poeta maledetto” del secolo scorso che era chiamato « Re lucertola » per via di un verso della sua canzone "Celebration of the Lizard": « I am the Lizard King, I can do anything! ». Il capo della squadra di ricercatori, Jason Head dell'Università di Nebraska-Lincoln, scomparso nel 1971 a soli 27 anni, era un grande fan di Morrison fin dai tempi del college. Barbaturex, invece, significa "Re barbuto", a causa di alcune impronte sotto la mascella che fanno pensare che l'animale avesse una sorta di barba... proprio come alcune star della musica Rock!

Gli uccelli topo

La maggior parte di noi non ha mai visto un uccello topo. Sono piccoli uccelli sociali che strisciano furtivi tra la vegetazione alla maniera, appunto, dei topi, talvolta appendendosi a testa in giù grazie alle abili dita prensili delle zampe. Sono ignoti a gran parte di noi perché le sei specie oggi viventi si trovano solo nell'Africa subsahariana. Si potrebbe dunque pensare che abbiano sempre avuto soltanto un ruolo secondario nella storia dell'evoluzione degli uccelli; ma non è così. La documentazione fossile mostra che nel corso dell'Eocene e del successivo Oligocene gli uccelli topo sono andati incontro a un'affascinante diversificazione, che ha dato origine a un caleidoscopio di forme di ogni tipo.

Fra le specie che prosperarono in Europa e nel Nord America durante l'" età dell'oro" degli uccelli topo vi erano i Chascacocolius cacirostris dal becco affilato, specializzati nell'aprire a forza cortecce e frutti duri, i Celerricolius acriala, dalle ali allungate, che molto probabilmente davano la caccia agli insetti, e Oligocolius psittacocephalon, dal capo simile a quello dei pappagalli, che conosciamo grazie alla scoperta di uno scheletro pieno di semi. Tutte queste forme erano però ormai svanite già 25 milioni di anni fa, torse sconfitte dallo scatenato successo dei passeracei. E oggi rappresentano soltanto un notevole esempio delle tante ramificazioni dell'evoluzione cui ha poi fatto seguito un collasso della diversità.

Di recente è stata anche trovata la prova che gli antenati delle balene vissuti nell'Eocene tornavano a terra per partorire, come oggi continuano a fare le foche, grazie a una scoperta eccezionale e finora unica al mondo: il ritrovamento di un antenato fossile dei Cetacei, una femmina di 2,6 metri di lunghezza, con un feto quasi a termine all'interno del corpo. La scoperta è avvenuta in Pakistan e la notizia è stata pubblicata sulla già citata PLoS One, che vi consiglio di visitare. Il fossile è stato battezzato Maiacetus inuus: il nome del genere significa "balena madre", e quello della specie deriva dalla dea romana della fertilità, Inuus. Maiacetus inuus era un Archeoceto, un lontanissimo parente delle balene di oggi. Viveva nell'Eocene e aveva le caratteristiche di un animale adattato a una vita semiacquatica: aveva quattro zampe con piedi trasformati in lunghe pinne per nuotare. Gli arti tuttavia non erano ancora vere e proprie pinne, e non aveva ancora la pinna caudale. Questi arti gli permettevano di risalire e di arrancare un po' in terraferma, anche se probabilmente non poteva spingersi troppo lontano dalla riva. Non lontano dallo scheletro della femmina gravida sono stati scoperti i resti di un Maiacetus inuus maschio: le dimensioni sono leggermente superiori a quelle della femmina e anche i denti sono del 20 % più grandi. Queste differenze esistono anche nei Cetacei attuali.

Giuseppe Notarbartolo di Sciara, esperto di Cetacei dell'Istituto Tethys, ha spiegato: « Conosciamo così poco sulla storia evolutiva dei Cetacei, che la scoperta di un fossile di cetaceo con il feto è straordinaria, unica. La nascita è un momento drammatico nella vita dei Cetacei attuali, perché partoriscono nell'acqua un piccolo che respira aria. È stato un giro di boa importante nella loro evoluzione. Questa scoperta è come una finestra aperta su uno stadio intermedio delle modalità di riproduzione ». Il piccolo feto fossile ha la testa rivolta verso il basso, verso il canale del parto, come i mammiferi terrestri poco prima della nascita. I Cetacei attuali invece nascono nell'acqua: il feto si presenta dunque con la coda verso il basso, pronta a uscire per prima dal corpo della madre. Le femmine ritornavano dunque a terra per partorire. Una scoperta veramente eccezionale, che apre nuovi orizzonti su un passato finora misterioso.

I primi gatti

All'Eocene risale probabilmente anche la comparsa degli antenati del gatto moderno. Circa quaranta milioni di anni fa (alle 18 del 28 dicembre) viveva un piccolo animale simile all'attuale donnola, il Miacis hargeris, uno dei più antichi e primitivi tra tutti i carnivori, descritto da Wortman nel 1901. Possedeva ancora caratteristiche arcaiche come un cranio basso e lungo, un corpo piuttosto snello, zampe corte e denti capaci di afferrare e dilaniare la carne, ma anche caratteristiche più moderne: la pelvi era simile a quella dei canidi e le vertebre erano specializzate; inoltre gli artigli erano retrattili e aveva una visione binoculare, fondamentale per la caccia e la vita arborea. Aveva inoltre un cervello più sviluppato di quello dei suoi antenati; è possibile che l'aumentata intelligenza fosse stato un fattore determinante nello sviluppo dei Miacidi, che diedero origine alle varie famiglie di carnivori attuali. Probabilmente Miacis era adatto a vivere sugli alberi, come molti altri carnivori primitivi; predava piccoli animali e forse si cibava anche di uova e frutta. Dai Miacidi derivano i caniformi (orsi, cani, procioni e donnole) ed i feliniformi (gatti, iene, zibetti e manguste). Ben presto quest'ultimo ramo si suddivise in due gruppi ben distinti. Il primo gruppo, ormai estinto da tempo, fu quello dei felidi dai denti di sciabola, che diede origine a creature di grossa mole, con lunghissimi canini. Uno degli appartenenti a questo gruppo fu Smilodon, la feroce tigre dai denti di sciabola estintasi appena 15.000 anni fa (alle 23.58.15 di San Silvestro): è probabile che questo grande predatore fosse il più spietato antagonista dell'uomo primitivo e, forse, il suo ricordo ha ispirato negli antichi Germani il culto del gatto selvatico, l'animale di Freya. Il secondo gruppo, invece, diede origine ai gatti moderni. Non si è trovata nelle caverne dell'uomo preistorico alcuna traccia fossile di questo animale, il che dimostrerebbe che gatto e uomo hanno condotto vite separate fino agli albori della civiltà, fino a quando, cioè, non nacque la necessità di cacciare le faine, i topi ed altri animali che minacciavano il surplus della produzione umana.

I primi cavalli

E che dire dell'evoluzione dei primi cavalli? Secondo alcuni paleontologi dell'Università della Florida e di quella del Nebraska, essa è la chiave per comprendere la correlazione tra le dimensioni corporee dei mammiferi e la temperatura ambientale; in particolare, sembra che l'aumento della temperatura sia correlato a una diminuzione delle dimensioni del corpo. « In origine, i cavalli erano piccoli, all'incirca delle dimensioni degli attuali cani di media taglia », ha spiegato Jonathan Bloch, curatore della sezione di Paleontologia dei Vertebrati del Florida Museum of Natural History. « Ciò che più sorprende è il fatto che dopo la loro prima apparizione subirono dapprima un'ulteriore riduzione nelle dimensioni anatomiche per poi ricrescere, in corrispondenza con un primo evento di riscaldamento globale seguito da un raffreddamento. È ben noto che in quel periodo tutti i mammiferi erano di piccole dimensioni, ma finora non era ben compreso che fu proprio la temperatura a determinare l'evoluzione delle dimensioni del corpo ».